「レターパック電話番号なし」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、おそらく「電話番号を記入せずにレターパックを使っても問題ないのか?」「相手に届かなくなるリスクはないのか?」といった不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。近年では、個人情報保護の意識が高まっていることもあり、電話番号の記載に慎重になる方も増えています。特にメルカリやフリマアプリなどを通じて不特定多数と取引する場合や、ビジネス用途での発送では、その判断に迷うことも少なくありません。

この記事では、レターパックに電話番号を記載しないで発送することの可否をはじめ、電話番号を書かないことによって起こりうるトラブル、状況別に記載すべきかどうかの判断基準、そして正しい書き方までを丁寧に解説していきます。公式のルールや現場での運用、利用者の体験にも触れながら、初めての方にもわかりやすくまとめました。

読み進めていただければ、「書かなくてもいいのか?」という表面的な疑問だけでなく、「なぜ書くべきなのか?」「どんな場合に省略できるのか?」といったより実践的な視点から、安心してレターパックを使える判断力が身につくはずです。ぜひ最後までご覧ください。

💡記事のポイント

- 電話番号なしでもレターパックを発送できるかどうか

- 電話番号を記載しない場合に起こりうるリスクや対処法

- 携帯電話番号や固定電話の使い分け方

- 記載が必要かどうかの判断基準と場面ごとの対応方法

レターパック電話番号なしでも送れる?必要性と注意点

- レターパックに電話番号は書かなきゃいけない?ルールと根拠

- レターパックで電話番号なしのまま発送したらどうなる?

- レターパックで自分の電話番号を書くべき場面とは

- レターパックに携帯電話番号は使える?固定電話との違い

- レターパックライトは電話番号不要?プラスとの違い

- レターパックで電話番号の書き方に悩んだときの対処法

レターパックに電話番号は書かなきゃいけない?ルールと根拠

レターパックを利用する際に、「電話番号は書かなければいけないのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。実際のところ、郵便局が定めるルールとして「電話番号の記載は必須」ではありません。つまり、書かなくても発送はできます。ただし、だからといって記載しないのが最適とは限らないのです。

日本郵便の公式ガイドラインには、レターパックの宛名欄に差出人と受取人の「氏名」「住所」に加えて「電話番号を記入する欄」が設けられています。しかし、その欄に記載がなくても、窓口で受付を拒否されることは基本的にありません。レターパックの特性として、宅配便と異なり、伝票が定型化されているため、記載内容の自由度は少ないものの、電話番号の有無によって発送可否が左右されるケースは稀です。

それでは、なぜ電話番号記入欄が存在するのでしょうか。これは、配送中や配達時に何らかのトラブルが発生した場合に備えるためです。例えば、受取人の住所に誤りがあったり、不在が続いて配達できないような状況では、配達員が連絡を取るために電話番号が必要になるケースがあります。加えて、受取人が個人ではなく会社や団体の場合、ビル名や部署名などの情報が不足していると、電話で補足情報を確認できることがあります。

いずれにしても、法的に義務ではないにせよ、トラブル防止の観点から電話番号を記載することが推奨されているのです。特にビジネスで使用する場合、相手先に確実に届ける責任があるため、記入しておく方が無難でしょう。

レターパックで電話番号なしのまま発送したらどうなる?

レターパックに電話番号を記載せずに発送することは可能ですが、すべてのケースにおいて問題が発生しないとは限りません。むしろ、電話番号を省略したことで起きる予期せぬトラブルのリスクを認識しておくことが重要です。

たとえば、受取人の住所に誤りがあった場合、通常であれば配達員が電話で確認を取ることができます。しかし、電話番号が書かれていないと、連絡手段がなくなり、差出人に返送されるか、長期間郵便局で保管されてしまうことになります。このような保管期間の経過によって、荷物が最終的に差出人に返されることもあります。つまり、再送の手間と送料の負担が発生する恐れがあるのです。

また、レターパックは対面での受け渡し(プラス)やポスト投函(ライト)といった異なる形式がありますが、いずれの場合も電話番号があればよりスムーズに配送が完了する可能性が高まります。特に受取人が高齢者だったり、不在がちな方だったりする場合には、連絡先がないことで荷物の受け取りに支障をきたす可能性があるのです。

さらに、配送中にトラブルが発生し、問い合わせを行う必要がある場合、郵便局側でも「差出人または受取人に連絡が取れない」といった状況が生じることがあります。もちろん追跡番号を使って状況を確認することはできますが、実務的な解決には電話でのやり取りが早い場合も多いため、連絡手段がないことが結果的に問題の長期化を招くこともあるのです。

このように、発送自体は可能であっても、電話番号を省略することにはいくつかのリスクが伴います。小さな配慮を怠ることで、大きな手間が発生する可能性もあるため、書かない選択をする際はその背景まで理解した上で判断する必要があります。

レターパックで自分の電話番号を書くべき場面とは

レターパックを利用する際に、差出人である自分の電話番号を記載すべきか迷う方も多いかもしれません。発送自体は電話番号なしでも可能ですが、一定の条件下では記載しておいた方が安全でスムーズです。

まず、相手に確実に荷物を届ける必要があるビジネスシーンでは、自分の電話番号を書いておくのが望ましいとされています。これは、万が一配達に支障が生じた際に、郵便局から直接連絡が来ることで、迅速な対応が可能になるからです。特に重要書類や商品の発送など、時間や確実性が求められるケースでは、連絡手段の確保は非常に重要なポイントになります。

また、初めて取引する相手や、不特定多数とやり取りする場面、例えばフリマアプリやネットオークションを通じた発送でも、トラブル回避のために電話番号の記載が有効です。購入者の住所や名前に誤りがある場合や、受け取り拒否といった事態が起きた際に、差出人である自分に連絡が取れないと、返送対応や確認作業に時間がかかってしまうからです。

ただし、個人情報の取り扱いに不安がある場合は、電話番号の記載に慎重になるのも無理はありません。こうしたときは、発送先が信頼できる相手かどうか、再配達の可能性があるかどうかなどを考慮し、記載の有無を判断するのが現実的です。もし迷った場合は、郵便局の窓口で相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。

結果として、レターパックで自分の電話番号を書くべき場面とは、トラブル発生時に自らが迅速に対応すべき責任を負っている状況や、相手との信頼関係がまだ構築されていないケースです。すべての発送に記載が必要とは限りませんが、必要な場面では省略しない方が後悔せずに済むと言えるでしょう。

レターパックに携帯電話番号は使える?固定電話との違い

レターパックに記載する電話番号として、携帯電話の番号を使っても問題はありません。実際、現在では多くの人が固定電話を持たず、連絡手段として携帯電話に依存している状況です。日本郵便も、携帯番号と固定番号のどちらかに限定するような明確な制限は設けていません。

そもそも、レターパックの電話番号記入欄は「緊急時の連絡先」としての役割を担っています。配達時に宛先が見つからなかった場合や、差出人への確認が必要になった場合、郵便局がその番号に連絡を取ることで、スムーズな対応が可能になります。このような用途を考えると、つながりやすい携帯電話番号を記載する方が、現代のライフスタイルに合っているとも言えるでしょう。

一方、固定電話にはそれなりのメリットもあります。特に法人宛ての発送や役所関係の書類など、信頼性を重視するような場面では、固定電話の番号があることで相手に安心感を与えることがあります。企業や官公庁では、携帯番号よりも固定番号からの着信を優先して対応するケースも見受けられます。

ただ、個人間の取引や通販利用、友人や家族への発送など、日常的な使い方においては、携帯番号を記載することに何ら問題はありません。逆に、外出先で電話に出られる可能性が高いため、再配達やトラブル対応も迅速になることが多いです。

このように、レターパックに記載する電話番号は「連絡が取りやすいかどうか」が最も重視されるポイントです。携帯電話番号を使うこと自体には全く問題はなく、状況に応じてどちらが適切かを選べばよいのです。

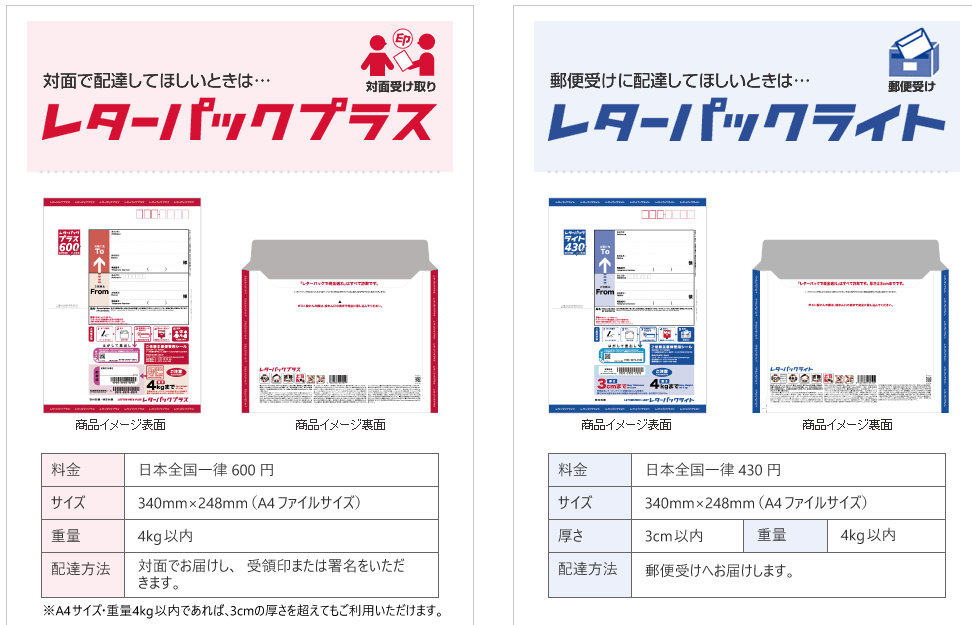

レターパックライトは電話番号不要?プラスとの違い

レターパックライトを利用する際に、「電話番号は書かなくてもいいのか?」という疑問を抱く方は少なくありません。実際、レターパックライトの発送においても電話番号の記載は必須ではありません。記入欄は存在しますが、そこに番号が書かれていなくても窓口で受付を断られることは基本的にありません。

レターパックライトの最大の特徴は、受取人のポストに投函されるという点です。レターパックプラスのように対面での受け渡しが行われないため、配達員が電話連絡を取る機会は極めて限られています。つまり、電話番号を記載しないままでも、配達そのものが完了してしまうことが多いのです。

ただし、だからといって電話番号が完全に不要とは言い切れません。例えば、宛先住所に誤りがある場合や、ポストに入りきらずに持ち戻りになった場合には、郵便局が差出人や受取人に連絡を取る必要が生じます。そのときに番号が記載されていなければ、確認や再配達の対応に時間がかかってしまうことも考えられます。

また、通常版(レターパックプラス)との違いとして、対面受け取りで不在時に不在票が投函されるという点が挙げられます。この場合、受取人が再配達を依頼する際に、電話番号があるとスムーズなやり取りが可能になります。つまり、レターパックプラスでは、電話番号の重要性がやや高くなる傾向にあります。

このように、レターパックライトは電話番号の記載がなくても成立する配送方法ですが、トラブル防止や再配達対応の観点からは、やはり連絡先を明記しておくことが望ましい場面もあります。発送の目的や相手との関係性によって、必要性を見極めるのが賢明です。

レターパックで電話番号の書き方に悩んだときの対処法

レターパックの宛名欄に電話番号を書くべきか迷ったとき、あるいはどう書けばよいのか悩んだときには、いくつかの視点から判断することができます。特に、書き方の形式やマナー、プライバシーに関する配慮が気になる方も多いのではないでしょうか。

まず、書き方の基本としては、「090-1234-5678」のようにハイフン区切りで記載するのが一般的です。これは見やすさや読み間違いの防止の観点からも推奨される書き方です。数字を詰めて書いてしまうと読みづらく、配達員や郵便局員が番号を確認する際に時間がかかることがあります。

次に、書く位置についてですが、レターパックにはあらかじめ電話番号を記入する欄があります。差出人と受取人のそれぞれに欄が用意されているため、該当する部分に正しく記入すれば問題ありません。スペースが足りない場合は、記入欄の下部や余白に丁寧に追記する方法もあります。

それでも記載をためらう場合には、代替案を検討することも可能です。例えば、どうしても電話番号を書きたくない場合は、メールアドレスやSNSのIDなど、連絡が可能な手段を小さく添えておくこともひとつの方法です。公式には推奨されていないものの、相手との信頼関係が築かれている場合など、柔軟な対応ができることもあります。

加えて、法人宛てやオフィスビルへの発送の場合には、会社名や部署名を丁寧に記入することで、電話番号がなくてもスムーズに届くケースがあります。特に大手企業では、宅配便や郵便物の取扱いが社内で定型化されていることが多いため、連絡先がなくても問題が生じにくい傾向があります。

このように、電話番号の書き方に困ったときは、「相手に届くための情報が十分かどうか」を一つの基準に考えると判断しやすくなります。連絡手段の記載は必ずしも形式にこだわる必要はなく、「届く・連絡がつく・安心できる」ことを軸に柔軟に対応することが大切です。

レターパック電話番号なし発送の実態と代替手段

- ゆうパックは電話番号なしでも発送できる?日本郵便の公式見解

- メルカリ発送でレターパック電話番号なしは使える?匿名配送との関係

- レターパックで携帯電話を送るときの注意点とは

- レターパックの問い合わせ番号と電話番号の違いを正しく理解しよう

- レターパックの番号がわからないときの確認・追跡方法

- 電話番号を書かないことで起こるトラブルとその予防策

ゆうパックは電話番号なしでも発送できる?日本郵便の公式見解

ゆうパックを使って荷物を送る際に、「電話番号を書かなくても発送できるのか?」という疑問を持つ方は多いかもしれません。実際、郵便局の窓口で「電話番号を書かないと受け付けられません」と言われた経験がないという方もいれば、記入を促されたという方もいるでしょう。この違いが生まれるのは、ルールの「義務」と「推奨」の間にあるグレーゾーンが関係しています。

日本郵便の公式な見解としては、ゆうパックの送り状に記載する電話番号は「必須項目」ではありません。つまり、電話番号を記載しなくても荷物の発送そのものは可能です。これは、実際の郵便局窓口での取扱いにも反映されており、電話番号が空欄でも受付が行われるケースは少なくありません。

しかし、それでも多くの局員が電話番号の記載を勧めてくるのは、配送時のトラブル対応や再配達の手続きに支障が出ないようにするためです。住所に不備があったり、表札が一致しなかったり、あるいは集合住宅で部屋番号が書かれていない場合など、配達員が現地で確認できないことがあります。その際、差出人または受取人のどちらかに連絡が取れれば、無事に荷物を届けることができるからです。

また、荷物が何らかの理由で配達できなかった場合、郵便局では「不在通知」を残しますが、連絡先がなければ相手が再配達依頼を出すのに手間がかかることもあります。こうしたやりとりを迅速にするために、電話番号の記入は推奨されているのです。

このように、ゆうパックの利用において電話番号の記載は義務ではないものの、「万が一」に備える意味で記入しておくのが望ましいとされています。特に高額商品や日時指定がある重要な荷物の場合は、連絡がスムーズに取れるようにすることが、結果として安心感につながると言えるでしょう。

メルカリ発送でレターパック電話番号なしは使える?匿名配送との関係

メルカリで商品を発送する際、「レターパックを使っても電話番号を書かなくていいのか?」という疑問を抱く方は少なくありません。特に近年は個人情報保護の意識が高まっており、住所や名前だけでなく電話番号の開示にも慎重なユーザーが増えています。そこで注目されるのが、匿名配送との関係性です。

まず、メルカリ公式としては、匿名配送の対象サービスに「レターパック」は含まれていません。メルカリ便(らくらく・ゆうゆう)といった専用の匿名配送サービスを使えば、出品者・購入者ともにお互いの氏名・住所・電話番号を知らずに取引ができます。一方、レターパックを利用する場合は、配送伝票に差出人および受取人の情報を自分で記入する必要があり、匿名性は保たれません。

それでは、電話番号を省略した状態でレターパックを使ってメルカリ商品を送ることは可能なのでしょうか。答えは「可能」です。レターパックには電話番号欄がありますが、そこが空欄でも発送手続きは行えます。ただし、先方の住所に誤りがある、部屋番号が抜けている、表札と名前が一致しないなど、配達時にトラブルが発生した場合、連絡手段がないと荷物がスムーズに届かない恐れがあります。

このような事態を避けるために、メルカリでのレターパック発送時は、少なくとも「差出人の電話番号」だけでも記載しておくのが安心です。相手が住所不備などで受け取れない場合、郵便局から差出人に確認が入る可能性があるためです。もちろん、個人情報の開示に不安がある場合は、メールやチャットで連絡が取れるよう、事前に購入者とやりとりしておくという方法もあります。

このように、レターパックと匿名配送は性質が異なるため、同じように扱うことはできません。匿名性を守りたい場合は、メルカリ便を利用し、レターパックを使う際には必要に応じて連絡手段を明記するなど、発送方法に合わせたリスク管理が求められます。

レターパックで携帯電話を送るときの注意点とは

レターパックを利用して携帯電話を送ることは可能ですが、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。精密機器である携帯電話は、配送中の取り扱いによって破損や不具合が生じるリスクがあるため、梱包方法や送付時の条件をきちんと理解しておくことが大切です。

まず、レターパックには「プラス」と「ライト」の2種類がありますが、携帯電話を送る場合は基本的にレターパックプラスの利用が推奨されます。なぜなら、レターパックライトは厚さ3cm以内という制限があるため、多くのスマートフォンが収まらないからです。レターパックプラスであれば、厚さ制限はなく、重量4kg以内であれば問題なく利用できます。

次に、梱包についてですが、携帯電話は非常に繊細な電子機器であり、衝撃や水濡れに弱いという特性があります。そのため、端末をプチプチ(緩衝材)でしっかりと包み、さらに丈夫な箱や厚紙などで保護した上で封入することが必要です。封筒内で動かないように隙間を埋める工夫も、安全な発送には欠かせません。

また、バッテリーの問題も見落とせません。多くのスマートフォンにはリチウムイオン電池が内蔵されており、航空輸送では規制対象になることがあります。レターパックの輸送ルートに航空便が含まれる場合、発送時に「中身はリチウム電池を含む携帯電話である」ことを申告し、必要なラベルを貼るように求められることがあります。これを怠ると、遅延や返送の原因になりますので注意が必要です。

さらに、万が一の破損や紛失に備えて、レターパックでは補償がない点も理解しておかなければなりません。レターパックには追跡番号は付いていますが、補償制度はないため、高額なスマートフォンを送る際にはリスクをともないます。状況によっては、補償付きのゆうパックや宅配便など、より安全性の高い配送方法を検討した方が良い場合もあります。

このように、携帯電話をレターパックで送ることは可能であるものの、サイズ・梱包・バッテリー・補償など、注意すべきポイントが多岐にわたります。安心して届けるためには、これらの点をしっかり確認したうえで準備を行うことが大切です。

レターパックの問い合わせ番号と電話番号の違いを正しく理解しよう

レターパックに関連する言葉として、「問い合わせ番号」と「電話番号」が混同されることがありますが、この2つはまったく異なる役割を持つ情報です。発送や追跡、配達確認などに関わる重要な項目ですので、正しく区別して理解しておくことが必要です。

まず、レターパックの「問い合わせ番号」とは、荷物を追跡するための固有の識別番号です。通常、レターパックの封筒にあらかじめ印字されており、12桁の数字で構成されています。この番号は、日本郵便の追跡サービスページや郵便局の窓口、あるいはアプリを通じて荷物の現在の配送状況を確認する際に使用されます。いわば、荷物の“身分証明書”のようなもので、いつ、どこで、どのように移動しているかを追うために不可欠な情報です。

一方で、「電話番号」は差出人や受取人の連絡手段として記入されるものであり、郵便局員や配達担当者が配送に支障をきたした際に確認の連絡を入れるための情報です。宛名や住所に誤りがある、不在が続いて再配達の調整が必要になるといった状況で活用されます。

ここで注意したいのは、問い合わせ番号があれば配送状況の確認はできるものの、個別のトラブル対応や配送上の詳細な調整まではできないという点です。例えば、「相手の住所が不完全で配達できない」といった場合は、電話番号が記載されていなければ確認の連絡を取ることが難しくなり、荷物が差出人に返送されてしまう可能性もあります。

このように、問い合わせ番号は追跡や配送管理に使う番号であり、電話番号は配送中のトラブル解消や連絡手段としての役割を担います。混同して記入ミスがあると、配送そのものは行えても、その後の対応に支障が出ることがあります。初めてレターパックを利用する方や、ビジネスで確実な配送が求められる方にとっては、両者の違いを明確に理解しておくことがトラブル回避につながるのです。

レターパックの番号がわからないときの確認・追跡方法

レターパックで荷物を送った、あるいは受け取る予定があるにもかかわらず、「番号がわからなくなった」という状況は意外と多く発生します。このときの番号とは、発送後に荷物の状況を追跡するために必要な「お問い合わせ番号」のことを指します。追跡番号を紛失してしまうと、配送状況の確認やトラブル時の対応が難しくなるため、早めの対処が必要です。

まず確認すべきは、レターパックを購入した際に自分がどのように管理していたかという点です。通常、レターパックプラスやライトには、封筒に貼り付けられたラベル部分に追跡番号が印字されており、それを切り離して控えとして保管することができます。この控えを財布や引き出しにしまったまま忘れてしまっているケースは意外と多く、まずは自宅や職場、バッグなどを丁寧に探してみるのが第一の手段です。

それでも見つからない場合には、発送時に利用した郵便局に問い合わせてみるという方法があります。ただし、この場合は、いつ、どこで、どの宛先に発送したのかといった詳細な情報が求められるため、できるだけ具体的な内容を伝える必要があります。本人確認や受付記録があるかどうかにも左右されるため、必ずしも番号を再発行してもらえるとは限りません。

また、レターパックをメルカリなどのフリマアプリで使用した場合は、アプリ内の取引画面に追跡番号が記載されていることがあります。配送方法の記録が残るため、過去の取引履歴を遡って確認することで番号を把握できることもあります。さらに、スマートフォンで写真を撮っていた場合なども、画像から番号が読み取れる場合がありますので、画像フォルダを確認してみるのも一つの手段です。

これらの手段でも追跡番号が判明しない場合、残念ながら郵便局での検索は難しくなります。番号が分からなければ配送状況の確認もできず、紛失時の調査依頼やトラブル対応にも限界があるため、今後のためにも「番号の控えは写真で保存する」「発送時にスクショを撮っておく」などの習慣を持っておくことが望まれます。

電話番号を書かないことで起こるトラブルとその予防策

レターパックを利用する際に、「電話番号を書かなくても大丈夫だろう」と考えてしまう方は少なくありません。実際、電話番号の記入は必須ではなく、空欄のままでも発送手続きは完了します。しかし、書かなかったことがきっかけで思わぬトラブルが発生するケースがあるのも事実です。こうした事態を未然に防ぐには、リスクをきちんと理解し、必要な対策を取っておくことが重要です。

まずよくあるのが、宛先不明による返送のトラブルです。住所の記載ミスや部屋番号の記入漏れがあると、配達員が正しい場所に届けることができず、持ち戻りとなってしまうことがあります。このような場合、本来であれば受取人に電話で確認を取り、再配達の調整を行うことが可能ですが、電話番号が記載されていなければそれができません。その結果、荷物は一定期間保管されたのち、差出人に返送される可能性が高くなります。

また、差出人側にとっても電話番号の記載がないことはリスクになります。配達中に破損の疑いがあったり、配送先の建物名が不明確だった場合など、郵便局から連絡を取りたくても連絡先が分からないと適切な対応ができません。特に急ぎの荷物や重要書類の場合、このようなタイムロスは大きな損失となりかねません。

こうしたトラブルを予防するには、やはり電話番号を明記しておくのが基本です。住所や氏名に問題がなくても、配送現場では予測できない事態が起こることがあります。連絡先が書かれていれば、配達員や郵便局の判断でスムーズに問題が解決されることも多く、結果としてスピーディーな配達に繋がります。

それでも個人情報の取り扱いに不安がある場合は、受取人との関係性や配送内容によって対応を使い分けるのが現実的です。例えば、信頼できる相手に送る場合は電話番号を記載し、フリマアプリなどの匿名性を重視する場面では、あえて記載を省略するなどの判断が可能です。

このように、電話番号の記載は任意であっても、トラブル回避の観点からは非常に有効です。書かない選択をする場合は、その分、他の情報を正確に記載する、あるいは代替手段を用意するなど、何らかのリスクヘッジを行うことが必要となります。

レターパック電話番号なしで発送する際に知っておくべきポイントまとめ

- 日本郵便の公式ルールでは、レターパックに電話番号を記載する義務はない

- 電話番号を空欄のままでもレターパックは問題なく発送することができる

- 住所に不備があった場合、電話番号がないと連絡が取れず返送されるリスクがある

- 取引相手が企業や顧客の場合、確実な配達のために電話番号を記入しておくのが無難

- 配達中に不在や表札違いがあっても、電話番号があればすぐに確認対応ができる

- 差出人の電話番号が書かれていれば、郵便局側からの問い合わせがスムーズに行える

- 携帯電話番号を記載することに特に制限はなく、むしろ連絡が取りやすい点で有利

- 固定電話の番号は、ビジネス文書や役所宛てなど信頼性を求められる場面で有効

- レターパックライトはポスト投函のため電話連絡の必要性が少ない傾向にある

- レターパックプラスは対面配達なので、連絡が必要になるケースが比較的多い

- 電話番号の記入は「090-1234-5678」のようなハイフン付きが読みやすく推奨される

- 宛先が法人であれば、会社名や部署名の記載で電話番号なしでも届くことがある

- ゆうパックでも電話番号なしでの発送は可能だが、万一の際の対応が遅れる場合がある

- メルカリでレターパックを使うと匿名配送ではなく、電話番号が相手に表示される

- スマートフォンなど精密機器を送る場合は、補償がないことやバッテリー表示に注意が必要