「レターパックは何日で届く」と検索する人の多くは、大切な書類や荷物をできるだけ早く相手に届けたいと考えているはずです。急ぎで送りたいけれど、どのくらいで届くのか、翌日に間に合うのか、土日でも配達してくれるのかといった疑問を持つ方は少なくありません。

レターパックは郵便局やコンビニでも手軽に利用できる便利なサービスですが、ライトとプラスで特徴や到着スピードが異なります。こうした違いを知っておくことで、ビジネスでもプライベートでも安心して活用できるようになります。

この記事では、レターパックライトとレターパックプラスの到着日数や時間帯、さらに翌日配達の条件や配達日指定の可否などをわかりやすく整理しました。

最後まで読み進めていただくことで、状況に合わせた最適な送り方を見つけ、無駄なく確実に荷物を届けるヒントが得られます。

💡記事のポイント

- レターパックの到着日数の基本と翌日到着を理解できる

- レターパックライトとプラスの違いと使い分けが明確になる

- レターパックの追跡と届く時間の考え方、再配達のコツがわかる

- レターパックのコンビニ購入や差し出し方法の注意点を押さえられる

レターパックは何日で届く?基本の到着日数と目安

- レターパックは何日で届くのか

- レターパックライトは何日で届くのか

- レターパックは次の日に届くのか

- レターパックを翌日に届かせるには

- レターパックが届く時間

- レターパックに配達日指定はできるのか

レターパックは何日で届くのか

レターパックは、郵便局が提供する信書対応の全国一律料金配送サービスであり、速達並みのスピード感が特徴です。通常、国内の主要都市間や同一都道府県内の配送であれば、差し出しから1〜2営業日以内に届くケースが大多数を占めます。

ただし、レターパックの配達日数は地域間の距離や、配送経路の整備状況、さらには気象条件や混雑期(年末年始・お盆・ゴールデンウィークなど)の影響を大きく受ける可能性があります。とくに、北海道・沖縄・離島エリアへの配送では、通常よりも1日〜2日程度遅れることも想定されるため注意が必要です。

また、差し出し時間も配達日数に直接影響を与える重要なポイントです。郵便局の当日最終集荷時刻よりも前に差し出した場合はその日の便に載せることが可能ですが、これを過ぎると翌日扱いとなるため、結果的に配達が1日遅れてしまいます。ポスト投函を選ぶ場合でも、ポストごとの集荷時刻を事前に確認しておくと安心です。

なお、郵便局では差し出し先の郵便番号を入力することで、お届けにかかる日数の目安を確認できる公式ツールを提供しています。より正確な情報を把握したい場合は、郵便局公式サイトの「お届け日数を調べる」サービスを活用することをおすすめします(出典:日本郵便「お届け日数を調べる」https://www.post.japanpost.jp/deli_days/index.html)。

レターパックライトは何日で届くのか

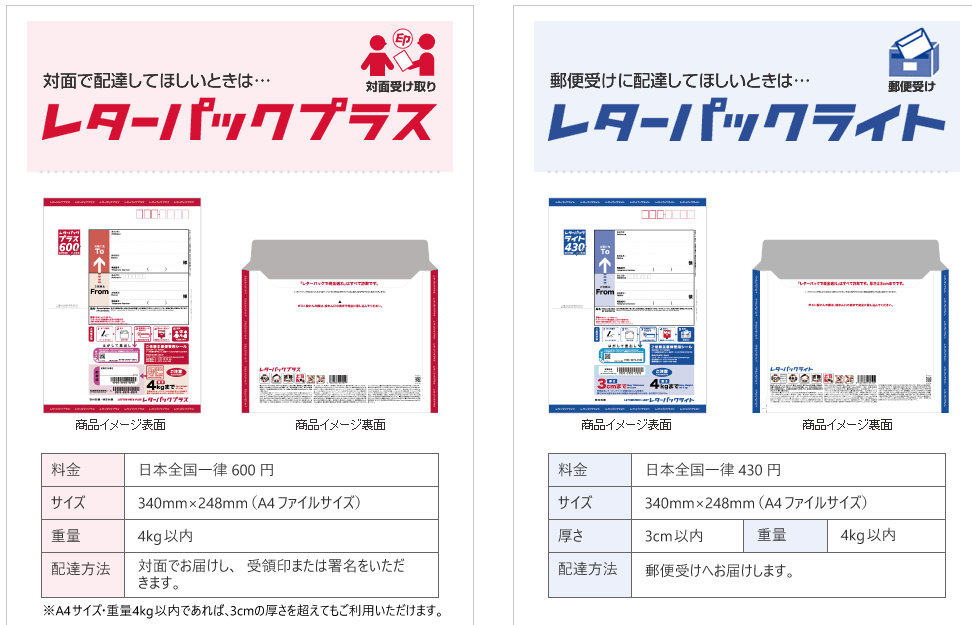

レターパックライトは、専用封筒を使用し、厚さ3cm・重さ4kg以内の荷物を郵便受けに配達できるサービスです。郵便受け投函が基本である点が特徴ですが、配達スピードについては、レターパックプラスと同様に高く、全国主要都市間であれば1〜2営業日以内で届くケースがほとんどです。

ただし、ライトは対面配達ではなく郵便受けへの投函形式のため、配達完了のタイミングに幅が出やすい点には注意が必要です。配達ルートや当日の郵便物の量、配達員の担当エリアにより、午前中に配達されることもあれば、夕方近くまでずれ込むこともあります。また、マンションやオフィスビルなどで郵便受けが満杯の場合や、サイズが微妙に大きい場合には、持ち戻りになる可能性もあります。

さらに、厚さ制限(3cm以内)があることで、梱包時の工夫も必要になります。少しでもオーバーすると郵便受けに入らなくなり、再配達扱いになる場合があるため、定規などでしっかりと事前計測しておくことが大切です。

レターパックライトの利点は、不在でも受け取りが完了するため、受取人にとって柔軟な受け取りが可能であることです。特にビジネス文書や軽量の小物をスピーディーに送りたい場合に向いており、再配達のリスクを減らしたいシーンでは非常に有効です。

レターパックは次の日に届くのか

レターパックを次の日に届けたいと考える場合、差し出し時間と配送エリアの組み合わせが非常に重要なカギとなります。郵便局の当日便に乗せられる時間までに差し出しを行い、なおかつ配送先が都市部もしくは近県である場合、翌日配達される可能性は高いといえます。

特に東京都・大阪府・愛知県などの大都市圏間では、物流ネットワークが強固に整備されており、平日であれば翌日配達が標準的なケースもあります。ただし、以下のような状況では到着が遅れることがあるため、事前に確認が必要です。

- 金曜の夕方以降や祝日前の差し出し

- 年末年始やお盆などの混雑期

- 台風・豪雨・積雪などの悪天候

- 差出局・配達局が非主要拠点である場合

- 離島・山間部など交通網が制限される地域

また、レターパックには配達日指定や時間指定の機能が付いていないため、翌日配達を「確実に保証」するサービスではありません。重要な書類や到着時間が非常に重要な荷物を送る場合は、レターパック以外に速達や宅配便などの時間指定可能な手段を検討することも視野に入れるべきです。

なお、最寄りの郵便局では、発送地と宛先の郵便番号をもとにして、翌日配達が可能かどうかを個別に案内してくれる場合もあります。心配な場合は、差し出す前に局員へ相談することで、配送遅延のリスクを減らせます。

レターパックを翌日に届かせるには

レターパックを翌日に届けたい場合は、輸送網や集荷時間を意識して準備することが欠かせません。郵便局の輸送は全国的に効率化されていますが、必ず翌日到着するわけではないため、確度を高めるための工夫が必要です。

翌日到着の確度を上げるポイントは次の通りです。

- できるだけ早い時間に差し出す(窓口が確実、ポストは集荷時刻に注意)

- 都市部や近県など輸送距離が短い宛先を把握しておく

- 中身や封かんで計測に手間取らないよう事前準備を整える

- 混雑期や荒天時は余裕を持った日程にする

とくに「差し出し時間」は大きなポイントです。郵便ポストは場所ごとに集荷時間が異なり、最終集荷時刻を過ぎてから投函すると翌日処理となり、配達が1日遅れることになります。確実性を求めるなら、窓口から直接差し出すのが最も安全です。

また、都市部や近県であれば翌日配達の可能性は高まりますが、北海道や沖縄、離島といった遠隔地では輸送ルートの都合上、翌々日以降になることもあります。さらに年末年始やお盆のような繁忙期、または台風や大雪などの悪天候時には全国的に遅延が発生しやすいため、余裕を持った計画が欠かせません。

日本郵便の公式サイトでは、郵便番号を入力して「お届け日数の目安」を確認できるツールが提供されています。これを活用することで、翌日配達の可能性を事前に把握することが可能です(出典:日本郵便「お届け日数を調べる」https://www.post.japanpost.jp/deli_days/index.html)。

これらの点を意識すれば、翌日到着の実現可能性を高め、スケジュール全体に無理が生じにくくなります。

レターパックが届く時間

レターパックの到着日がわかっても、何時頃に届くのかという点は気になるところです。届く時間は、配送ルートや当日の郵便物量、地域の配達事情によって変動し、確定的に予測することはできません。

レターパックライトは郵便受けに投函されるため、不在時でも受け取りが完了しますが、配達時間は午前中になる場合もあれば夕方になる場合もあります。郵便受けに入らない大きさや満杯の場合は持ち戻りになり、配達が遅れるリスクもあります。

一方、レターパックプラスは対面配達が基本で、配達員が受取人の署名または印鑑を確認して手渡しします。日中から夕方にかけて配達されることが多いですが、時間帯指定はできないため、受取人が不在の場合は持ち戻りとなります。

ただし、持ち戻り後の再配達を申し込む際には、希望する時間帯を選べる仕組みがあります。これにより、受取人は都合のよい時間に荷物を受け取れる可能性があります。

要するに、ライトは不在時でも配達完了となる利便性がある一方、プラスは確実な受領記録を残せる代わりに、不在による持ち戻りリスクがあるといえます。荷物の性質や受取人のライフスタイルに合わせて、どちらを選ぶかを考えるとよいでしょう。

レターパックに配達日指定はできるのか

レターパックを利用する際に誤解しやすい点として、配達日や時間帯の指定が可能かどうかという点があります。結論から言えば、レターパックライト・プラスのいずれも配達日指定や時間帯指定のオプションを付加することはできません。そのため、差し出し時点で日付や時間を指定できない前提で利用計画を立てる必要があります。

ただし、レターパックプラスは対面配達であるため、受取人が不在だった場合に持ち戻りとなり、後日再配達を依頼する際に限り時間帯を選択することができます。再配達時に選べる時間帯は一般的に午前・午後・夜間などの区分に分かれており、受取人の生活リズムに合わせて柔軟に受け取ることが可能です。

一方、レターパックライトは郵便受け投函で完了する仕組みのため、原則として再配達や時間帯の指定という考え方自体が存在しません。郵便受けが満杯で配達ができなかった場合や、サイズが原因で投函できなかった場合に限り持ち戻りとなりますが、その場合は通常郵便物と同じ扱いで配達されます。

計画的に利用するためには、受取人の在宅状況や郵便受けの容量をあらかじめ確認しておくことが効果的です。特に重要な書類を送る場合や、確実に手渡しで届けたい場合は、レターパックプラスを選んでおくと安心度が高まります。

レターパックは何日で届く?ライトとプラスの違いと利用シーン

- レターパックライトの日数

- レターパックライトの日数と土日の扱い

- レターパックの追跡サービス

- レターパックプラスの日数

- レターパックをコンビニで利用する方法

- レターパックプラスとライトではどちらが早く届くのか

レターパックライトの日数

レターパックライトは、全国一律料金で送れる便利な郵便サービスですが、その配達スピードはレターパックプラスとほぼ同等で、主要都市間では通常 1〜2日以内 に到着するのが目安です。郵便局の輸送網は全国に張り巡らされており、都市圏同士の配送であれば翌日に到着するケースも少なくありません。

ただし、到着日数は差し出しの時間や地域によって変動します。特に注意したいのは以下の点です。

- 集荷時間の影響:ポスト投函の場合、最終集荷時刻を過ぎると翌日の扱いになるため、配達が1日遅れます。窓口差し出しが最も確実です。

- 郵便受けのサイズや状況:ライトは郵便受け配達が基本ですが、厚さ3cm制限を超える梱包や、郵便受けが満杯の場合には持ち戻りになり、再配達となる可能性があります。

- 遠隔地への配送:北海道・沖縄・離島など、輸送ルートに船便や航空便を伴う地域では、さらに日数を要する場合があります。

事前に荷物のサイズを測定し、集荷時刻を把握して差し出すことで、予定通りの到着を実現しやすくなります。

レターパックライトの日数と土日の扱い

レターパックの大きな特徴は、土曜日・日曜日・祝日も配達される点にあります。通常の郵便物は休日に配達されない場合がありますが、レターパックは速達並みの扱いを受けるため、週末や祝日でも配送が進む仕組みになっています。

そのため、金曜日に差し出しても土日の配達が止まらず、連休を挟んでいたとしても翌営業日以降に持ち越されにくいのが利点です。

一方で、次のような場合には到着が遅れるリスクがあります。

- 年末年始やお盆休みなど、郵便物が集中する繁忙期

- 台風や大雪などの自然災害による交通機関の乱れ

- 特定地域での航空便・船便の運休や減便

これらの要因が重なると、予定より1日以上遅れる可能性もあるため、余裕を持った日程での利用が望ましいです。公式の「お届け日数を調べる」サービスを利用すると、発送地から到着地までの所要日数を事前に確認できます(出典:日本郵便「お届け日数を調べる」https://www.post.japanpost.jp/deli_days/index.html)。

レターパックの追跡サービス

レターパックは、すべての専用封筒に問い合わせ番号(追跡番号)が付与されており、差し出しから配達完了までの流れをオンラインで確認できる仕組みがあります。これにより、発送者・受取人双方が安心して利用できるのが特徴です。

利用方法は次の通りです。

- 封筒の控えシールに記載された番号を保管する

- 日本郵便の公式サイトにある「個別番号検索」ページで番号を入力して確認する

- 状態は「引受」「到着」「持ち出し中」「配達済み」といったステータスで表示され、時系列で進捗を把握できる

この追跡システムを利用すれば、受取人は到着見込みを事前に確認でき、再配達の必要性を判断しやすくなります。また、発送者にとっても「今どの段階か」を明確に説明できるため、ビジネス用途でも信頼性を高める効果があります。

とくに重要書類や納期のある荷物を送る場合、追跡番号を必ず相手に共有しておくことで、受け取り準備が円滑に進み、トラブルの回避にもつながります。

レターパックプラスの日数

レターパックプラスは、受取人が必ず対面で署名または受領印を行う仕組みを採用しています。これにより、確実に荷物を渡した証拠が残るため、重要書類や契約関連の送付、または金銭的価値を伴う品物を送る際に適した手段となります。配達スピードについてはレターパックライトと同等であり、主要地域間であれば1〜2日程度が標準的な到着目安です。

ただし、受取人が不在の場合には郵便局へ持ち戻りとなり、再配達の手続きを行う必要があるため、結果的に到着が1日以上遅れる可能性があります。差し出しのタイミングに加えて、受取人の在宅状況も配達完了までの所要日数に直結する点が特徴です。

また、遠隔地や離島、天候不良時にはさらに時間を要する場合があるため、確実に期日に間に合わせたい場合は、事前に郵便局の「お届け日数を調べる」サービスを利用することが推奨されます(出典:日本郵便「お届け日数を調べる」https://www.post.japanpost.jp/deli_days/index.html)。

レターパックをコンビニで利用する方法

レターパックは全国の多くのコンビニエンスストアで専用封筒を購入できます。取扱店舗としては、セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマートなどが一般的ですが、すべての店舗で常に在庫があるわけではないため、事前に確認しておくと安心です。また、決済方法も店舗により異なり、現金払い以外に電子マネーやクレジットカードで購入できる場合もあります。

封筒を購入した後は、差し出し方法に注意が必要です。コンビニのレジカウンターで直接預かってもらえるケースは基本的に想定されておらず、店内または店頭に設置されている郵便ポストに投函するのが一般的な流れです。もしサイズ的にポストへ入らない場合や、確実に当日の集荷に間に合わせたい場合は、郵便局窓口に持ち込む方が安全です。

なお、レターパックプラスについては集荷サービスの対象となっており、事前に申し込むことで自宅やオフィスに配達員が回収に来てくれます。大量発送や外出が難しい場合には、この集荷サービスを利用することで利便性が高まります。

レターパックプラスとライトではどちらが早く届くのか

レターパックプラスとライトは、基本的な輸送ルートや処理工程が同じであるため、配達日数自体に大きな差はありません。主要都市間であれば、いずれも1〜2日で届くのが標準的です。違いが出るのは主に「受け取り方法」による影響です。

レターパックライトは郵便受けに直接投函される仕組みのため、不在であっても受け取りが成立しやすいのが利点です。ただし、郵便受けに入らないサイズや満杯の場合には、持ち戻りになる可能性があります。

一方、レターパックプラスは対面配達であり、受取人の署名や印鑑が必須です。受領記録が残ることで信頼性が高い反面、不在時には必ず持ち戻りとなり、再配達を手配する分だけ実際の到着完了は遅れるリスクが伴います。

したがって、速度そのものに優劣はありませんが、受け取り状況や生活環境によって体感的な「到着の早さ」が異なる場合があります。受取人が日中不在が多いならライトの方がスムーズに届く可能性が高く、確実な受領確認を求めるならプラスが適しています。

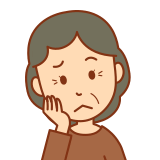

参考:レターパック ライト/プラスの違い(早見表)

| 項目 | レターパックライト | レターパックプラス |

|---|---|---|

| 料金 | 430円 | 600円 |

| 重量上限 | 4kgまで | 4kgまで |

| 厚さ制限 | 3cmまで | 制限なし(封が閉まる範囲) |

| 配達方法 | 郵便受けに配達 | 対面で配達・受領印等 |

| 到着目安 | 多くは1〜2日 | 多くは1〜2日 |

| 追跡 | あり | あり |

| 配達日指定 | なし | なし |

| 集荷 | なし | あり(申込制) |

| 差し出し | ポスト/窓口 | ポスト/窓口/集荷 |

※ 到着日数は地域・差し出し時刻・交通状況・天候等で変動します

レターパックは何日で届く?ライト・プラスの到着日数まとめ

- 最短で届かせたい場合は、できる限り差し出し時刻を前倒しし、当日の最終便に必ず間に合わせる工夫が必要です。

- レターパックライトは郵便受けに直接配達されるため不在時でも受け取りやすいですが、郵便受けに入らないサイズの場合は持ち戻りになる点に注意が必要です。

- レターパックプラスは対面での受け渡しにより受領確認の確実性が高いですが、受取人が不在だと再配達の手配に時間がかかり到着が遅れる可能性があります。

- どちらのサービスも配達日指定はできないため、急いで届けたい場合は差し出し計画を立てることが到着スピードを左右する鍵となります。

- 追跡番号を相手と共有しておくと、双方で到着状況を把握でき、受け取り体制を事前に整えやすくなります。

- コンビニで購入した後は、店内外に設置されている郵便ポストへの投函か、郵便窓口を利用するのが基本的な差し出し方法です。

- 主要地域間の到着目安は1〜2日ですが、繁忙期や悪天候時には遅れることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組むと安心です。

- 厚さ3cmまでの軽量物を送りたい場合はライト、受領記録を残したい荷物や厚物を送りたい場合はプラスを選ぶのが適しています。

- 金曜の夕方や連休前に差し出すと翌々日以降に到着する可能性が高いため、計画的に行動することが求められます。

- レターパックプラスは集荷にも対応しているため、郵便窓口に行けない状況でも自宅やオフィスで差し出せて便利です。

- 到着日数が気になる場合は、事前に日本郵便の「お届け日数の目安」ツールを確認し、正確な所要時間を把握して計画を立てましょう。

- 郵便受けの容量や受取人の在宅状況を事前に共有しておくと、持ち戻りの発生を防ぎ、スムーズな受け取りにつながります。

- 再配達が必要になった場合は、早めに手続きを行い、希望する時間帯を選択することで効率的に荷物を受け取れます。

- 離島や遠隔地への配送は、航空便や船便の利用により日数がかかることがあるため、余裕を持って早めに差し出すことを意識してください。

- 以上を踏まえると、実際の速度差はわずかであり、差し出しのタイミングと受け取り方法の工夫こそが到着の早さを左右する決定的な要素になります。

関連記事