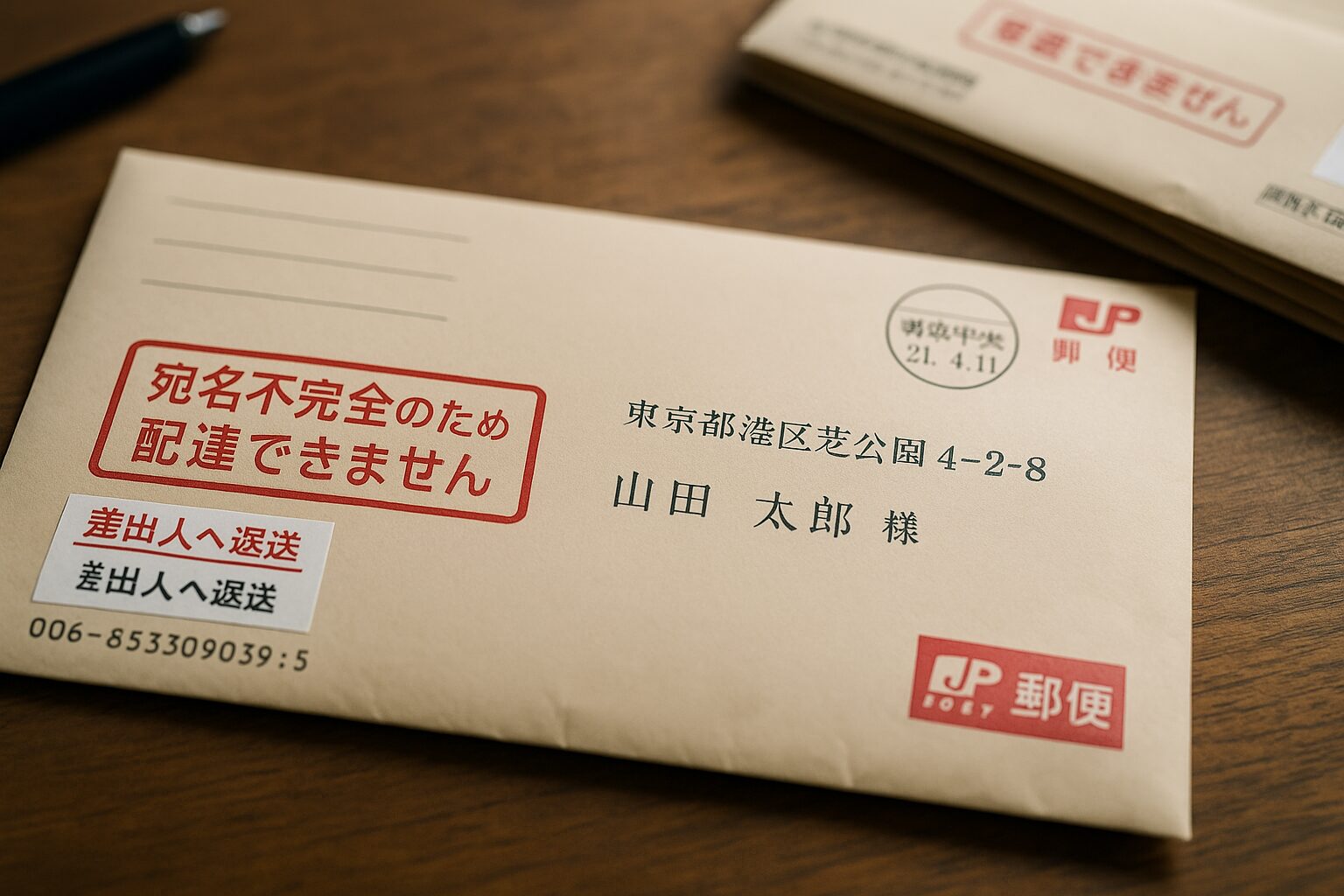

郵便物を送ったのに、なぜか相手に届かず「宛名不完全」と書かれた紙が貼られて戻ってきた──そんな経験はありませんか。実は「宛名不完全」とは、郵便物の宛先情報が一部欠けていたり、誤っていたりすることで配達ができない状態を指します。一見、住所が合っているように見えても、建物名や部屋番号、宛名の一部が抜けているだけで配達できなくなるケースも少なくありません。

この記事では、宛名不完全とは何を意味するのか、その原因やよくある事例、そして郵便局での対応方法や再送の手順までをわかりやすく解説します。メルカリやオンラインショップでの取引、個人の郵送トラブルにも役立つ内容です。

「どうして届かなかったのか」「もう一度送るにはどうすればいいのか」と悩んでいる方も、この記事を読むことで、再発防止と正しい対応のポイントが理解できるはずです。最後まで読んで、宛名不完全によるトラブルを未然に防ぎましょう。

💡記事のポイント

- 宛名不完全とはの正確な意味とよくある原因

- 返送や保管の流れといつ何日で動くかの目安

- 再送手順と料金の考え方および郵便局での対応

- 海外宛やメルカリ取引での実践的な防止策

宛名不完全とは?意味や原因、配達ができない理由を徹底解説

- あて名不完全とは?正式な定義と郵便での扱いについて

- 宛名不完全で配達ができませんと言われる主な原因とは

- 宛名不完全のため差出人に返送される仕組みとは

- 宛名が不完全でも住所が合っているのに届かないのはなぜ?

- 宛名不完全の場合、何日で返送される?郵便局での保管期間を解説

- 「住所不完全」と「宛先不明」の違いについて理解しよう

あて名不完全とは?正式な定義と郵便での扱いについて

宛名不完全とは、郵便物の宛先として記載された氏名や会社名、建物名、部屋番号、番地などの一部が欠けていたり、表記の揺れや誤記、転記ミスなどによって受取人を特定できない状態を指します。郵便の現場では、住所や氏名が完全でない場合でも、配達員が現地で確認を行うことがありますが、特定が困難な場合や、同一住所に複数の同姓者が存在する場合などには、配達を保留または差出人への持ち戻りが判断されます。

このような状態が生じる主な背景には、オンライン通販やフリマアプリの普及により自動印字ラベルの利用が増えたことが挙げられます。印字データの不備や改行位置のずれにより、部屋番号や建物名の一部が印字されず、配達不能になる事例が増えています。また、手書きの宛名においても、筆跡の判読性の低下や誤字、略称の使用が原因で宛名不完全と判断されるケースがあります。

郵便法および郵便約款の定義に基づき、郵便局では宛名不完全と判断された郵便物に「宛名不完全のため配達できません」などのラベルを貼り、差出人に返送します。特に、差出人情報が封筒や伝票に記載されていない場合は、内容物から推定する調査手続き(いわゆる開封調査)が行われることもあります。この調査は郵便法第76条に基づき厳格に管理されており、利用者のプライバシーを保護した上で実施されます(出典:日本郵便株式会社「郵便約款」https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html)。

再送を見据える場合は、氏名や会社名を省略せず正式名称で記載し、マンション名やビル名、部屋番号を正確に入力することが大切です。また、数字や英字を判読しやすい書体に整え、略称や旧住所の使用を避けることで、配達成功率を大幅に向上させることができます。

宛名不完全で配達ができませんと言われる主な原因とは

宛名不完全による配達不能は、多くの要因が複合的に絡んで発生します。最も多いのは、建物名や号室の記載漏れです。特に都市部の集合住宅やオフィスビルでは、建物名が正確に書かれていないと、配達員が現地で受取人を特定するのが困難になります。

また、旧地名や旧番地をそのまま使用しているケースも注意が必要です。自治体の住所変更や区画整理が行われた地域では、古い住所表記では配達ができないことがあります。さらに、姓や会社名の誤記、転居後の新住所が未反映であることも宛名不完全の原因です。

手書きの宛名の場合、判読しづらい文字や省略記号も問題になります。たとえば、「○○ビル」や「#201」などの略記が不明確だと、配達員が確認できない場合があります。オンライン印字ラベルの場合も、システム上の改行や文字化けによって、部屋番号が途中で欠落することがあります。

宛名不完全のリスクを防ぐには、発送前に次の3点を意識することが効果的です。

- ラベル出力前に住所データの完全性を確認する

- 自動入力フォームの改行位置をチェックする

- 封入前に宛先の再確認を行う

このように、単なる入力ミスや自動印字の仕様上の問題から発生するケースが多く、発送元の慎重な確認作業が宛名不完全防止の鍵となります。

宛名不完全のため差出人に返送される仕組みとは

郵便物が宛名不完全の状態で差し出された場合、まず配達局内で住所・宛名の照合が試みられます。配達担当者は、現地確認、建物内の名札、テナントリストなどを参照し、可能な限り宛先特定を行います。それでも特定できない場合は、郵便物に「宛名不完全のため配達できません」と記載し、差出人への返送手続きに入ります。

返送の際は、配達局で一定期間(通常は7日〜10日程度)保管され、受取人や差出人からの問い合わせを待ちます。その期間内に照会や再配達の依頼がなければ、郵便約款に基づいて差出人に返送されます。差出人住所が記載されていない場合は、郵便物の内容を確認し、差出人を特定するための限定的な開封調査が行われます。この調査は郵便法第76条第1項に基づく正規手続きであり、個人情報保護の観点から厳格に運用されています。

返送後に再送を行う場合、宛名の誤記や不足情報を補うことが重要です。特に、建物名や部屋番号、会社名の正式表記を加えるだけで、再送時の配達成功率は大幅に上がります。また、再送時にかかる料金は、返送原因が差出人側の記載ミスによるものか、郵便局側の処理によるものかで異なります。前者の場合は再度の送料負担が発生する可能性があるため、窓口で確認しておくことが推奨されます。

宛名不完全による返送は、郵便サービス全体における配達品質を維持するための仕組みでもあります。発送者にとっては面倒に感じられるかもしれませんが、返送時の情報を精査することで、次回以降のトラブルを防ぎ、より確実な配達を実現できます。

宛名が不完全でも住所が合っているのに届かないのはなぜ?

住所が正しく記載されているにもかかわらず郵便物が届かないケースは少なくありません。その多くは、宛名の不備や受取人情報の不一致が原因です。郵便配達の現場では、住所だけではなく受取人の氏名や会社名などの照合が重要な判断基準とされており、住所が一致していても宛名が曖昧な場合は配達が保留または返送となることがあります。

集合住宅やオフィスビルでは、郵便受けや居住者名簿、テナントリストとの照合が行われます。この際、宛名と現地の名札・表札が一致しないと、本人確認が取れないため配達できません。例えば、「山田」だけの宛名であっても、同じ建物に複数の山田姓が存在する場合、正確な宛先特定は不可能です。同様に、会社名の略称や旧社名が使われている場合も、現地での照合が通らず返送対象になります。

さらに、転居直後や引越しシーズンでは、表札やポスト表示の更新が遅れているケースが目立ちます。ビルの場合、テナントのサインボードが旧名称のまま残っていることもあり、これも誤配や返送の原因になります。また、建物名や部屋番号が省略されている場合、配達員が現地で確認しても特定に至らないため、配達できない郵便物として扱われます。

これらのトラブルを防ぐには、住所の正確さに加えて宛名の完全性が重要です。フルネーム、会社名、部署名、建物名、部屋番号を省略せず、可能であれば連絡先電話番号も併記しておくと、確認時の手がかりになります。特に法人宛の場合は、正式な登記上の社名を使用することで誤配防止につながります。

郵便配達は、人手による最終確認を伴う作業であり、宛名の明確さが配達の成否を左右します。したがって、「住所が合っているから大丈夫」と考えず、宛名と住所を一体として整えることが、確実な配達を実現する鍵となります。

宛名不完全の場合、何日で返送される?郵便局での保管期間を解説

宛名不完全などで配達できない郵便物は、ただちに差出人へ返送されるわけではありません。郵便局ではまず、配達局内で再確認や照会が行われ、受取人や住所の特定を試みます。その後、特定できなかった場合には所定の保管期間を経て返送手続きが始まります。

この保管期間は郵便物の種類によって異なり、一般書状・はがきの場合は7日間、書留やゆうパックなど追跡が可能な郵便物は10日程度が目安です。これらの期間は、郵便約款(第72条・第74条など)に基づいて運用されています(出典:日本郵便「郵便約款」https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html)。ただし、配達不能の理由が不明確な場合や、宛名照会に時間を要する場合は、保管期間が延長されることもあります。

再配達や受け取りを希望する場合は、通知書に記載された配達局へ速やかに連絡を取ることが大切です。特に、配達できません通知を受け取った時点で放置すると、保管期限が過ぎて自動返送となります。返送後の再送は新たな送料が発生することが多いため、早期対応がコストと時間の両面で有利です。

また、企業宛ての郵便や宅配便では、社内の郵便担当者が不在の場合に宛名不完全扱いとなるケースもあります。この場合も、受取人側が郵便局へ連絡を行えば、再配達や窓口受け取りが可能です。重要書類や契約書など期限のある郵便物の場合は、追跡番号を活用して保管状況を確認し、早めに手続きを行うよう心掛けましょう。

「住所不完全」と「宛先不明」の違いについて理解しよう

郵便物が配達できない理由としてよく見かけるのが、「住所不完全」と「宛先不明」という表記です。この2つは一見似ていますが、郵便局の判断基準や対応方法は大きく異なります。

住所不完全とは、番地・建物名・部屋番号など住所情報の一部が欠落または誤記されている状態を指します。この場合、配達員は現地の地図や住宅表示をもとに確認を行いますが、住所の特定ができなければ配達を保留し、最終的に返送の対象となります。

一方、宛先不明とは、住所が正しくても受取人が存在しない、または転居済みであるために配達できない状態です。たとえば、転居届が未提出で新住所に転送されない場合、郵便局は「宛先不明」として扱います。

これらの違いを理解しておくことで、今後の再送や再発防止に役立ちます。以下の表に、それぞれの特徴と対応方法を整理しました。

| 用語 | 主な原因 | 配達局での判断軸 | 再送時の重点修正 |

|---|---|---|---|

| 宛名不完全 | 氏名・会社名の不足や誤記 | 名札や台帳との一致可否 | 氏名の正式表記、敬称、部署名 |

| 住所不完全 | 番地・建物名・部屋番号の欠落 | 地図・住居表示の特定可否 | 番地と建物名、号室の明記 |

| 宛先不明 | 受取人が存在しない・転居済み | 現住の確認、転居照会 | 転居先反映、最新名簿の確認 |

特に、転居や会社の移転に伴う宛先不明は、届け出の有無によって郵便局の対応が変わります。転居届を提出していれば、1年間は新住所に転送されますが、その期間を過ぎると返送対象になります。また、建物名の変更や番地統合など自治体による住所表記の更新も、届け出が遅れると住所不完全と見なされることがあります。

住所と宛名の双方を常に最新状態に保つことが、配達不能の防止につながります。発送者・受取人双方が確認を怠らず、再送時には表記の統一と正確性を徹底することが重要です。

宛名不完全とはをどう対応すべきか?再送や郵便局での対処法まとめ

- 宛名不完全のため郵便物を取りに行くときの手続きと必要なもの

- 宛名不完全の郵便を郵便局で再送してもらう際の確認ポイント

- 宛名不完全で再送する場合、料金はかかるのか?無料対応の条件を解説

- 宛名が不完全な場合の英語での表現と海外発送時の注意点

- メルカリで宛名が不完全だったときのトラブル事例と防止策

- 宛名不完全のため郵便物が届かない場合の最終的な解決方法

宛名不完全のため郵便物を取りに行くときの手続きと必要なもの

宛名不完全によって郵便物が配達されず、不在票や「お知らせ票」が届いた場合は、まずその通知に記載されている保管場所と期限を確認することが重要です。郵便局では、配達できなかった郵便物を一定期間(通常は7日から10日程度)保管したのち、差出人に返送する手続きに入ります。そのため、迅速な対応が必要です。

郵便局に取りに行く際には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を必ず持参してください。加えて、不在票や通知書に記載されている追跡番号を提示すると、局員が迅速に該当郵便物を検索できます。

代理人が受け取る場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。特に本人確認が厳格化されている書留・ゆうパック・特定記録郵便では、代理受け取り時の関係性証明書類(同居家族であることを示す住民票など)が求められることもあります。

また、取り扱い窓口や受付時間は局によって異なるため、来局前に電話や日本郵便の公式サイトで営業時間を確認しておくとスムーズです。特に土日・祝日や年末年始は、通常窓口が短縮営業となる場合があります。

宛名不完全の場合は、受け取り時に再送手続きへ移行するケースもあるため、その場で局員に相談し、再送希望の有無を伝えることも大切です。郵便局側での処理が進む前に正確な宛先情報を提示できれば、再発送までの時間を短縮できます(出典:日本郵便「郵便物等の再配達・保管期間」https://www.post.japanpost.jp/question/620.html)。

受け取り時のチェックポイント

- ラベルや宛名に誤記がないか、その場で確認する

- 正しい宛先情報(郵便番号・建物名・部屋番号など)を局員に伝える

- 再送手続きに必要な書類やメモを事前に準備しておく

これらを踏まえることで、手続きの時間を短縮し、返送や再送漏れといったトラブルを未然に防ぐことができます。

宛名不完全の郵便を郵便局で再送してもらう際の確認ポイント

郵便局で再送を依頼する際は、まず宛名不完全の原因を明確にすることが重要です。多くの場合、住所や氏名の一部が欠落している、誤記がある、または建物名・部屋番号の省略などが理由となっています。これらの不備を補い、再送時には正確な情報を再提示する必要があります。

再送の手続きでは、以下の項目を正確に伝えるようにしましょう。

- 正式な受取人名(漢字・フルネームで記載)

- 会社名や部署名(法人宛ての場合)

- 正しい郵便番号、建物名、部屋番号

- 希望する再配達日時と連絡先電話番号

再送依頼時には、表札・ポスト表記との一致を重視することも重要です。配達員は現地確認の際に表札や集合ポストの名前を照合するため、郵便物の宛名と現地の表記が一致していれば配達成功率が高まります。集合住宅やオートロック付き物件では、**管理会社の名称や連絡先、オートロックの解除方法(呼び出し番号など)**を伝えておくと配達がスムーズです。

再送は通常、最寄りの配達局で手続きが完結しますが、荷物の種類によっては引受局での再処理が必要となることがあります。その場合は、窓口で案内される再発送までの日数を確認しておくと安心です。再送受付後は、追跡番号を用いて配達状況をオンラインで確認できるため、再送完了までの進行を可視化できます。

宛名不完全で再送する場合、料金はかかるのか?無料対応の条件を解説

宛名不完全によって配達できなかった郵便物を再送する場合、料金が発生するかどうかは原因の所在と郵便物の種類によって異なります。原則として、差出人側の記載ミスが原因で返送された場合は、新規の差出しと同様に再度の送料が必要です。

一方で、郵便局側の処理上の問題、例えばバーコード読み取りエラーやシステム不具合、表示ラベルの印字不良などが原因で返送された場合は、個別判断により無料で再送されることがあります。ただし、その判断は郵便局窓口での確認が必要です。

以下に、代表的なケースごとの再送費用の扱いを示します。

| 状況 | 再送料金の有無 | 備考 |

|---|---|---|

| 宛名記載の誤り(差出人側のミス) | 有料 | 新規差出しと同扱い |

| 郵便局側の配達・処理ミス | 無料 | 局内調査により確認される場合 |

| 転居・住所変更未反映 | 有料 | 転送サービスが切れている場合 |

| ラベル印字不良やシステム障害 | 無料 | 日本郵便の確認後に再送対応 |

再送手続き時には、郵便物の種別(定形・定形外・ゆうパック・書留など)によっても料金が変動します。書留や速達など付帯サービスを利用していた場合は、そのオプション料金も再度必要となることがあるため、窓口で確認することが現実的です。

また、企業間取引などで大量の郵便を送る場合、宛名不完全が頻発すると再送コストが累積的に増加します。差出前に宛先データをシステム的に検証する仕組み(住所クレンジングサービスなど)を導入することも、コスト削減と配達精度の向上に有効です。

再送費用の有無を正しく判断するには、郵便局窓口でのヒアリングが不可欠です。再送を急ぐあまり自己判断で再差出しを行うと、不要な料金が発生する場合もあるため、まずは原因の特定を行い、必要に応じて窓口担当者に相談するようにしましょう。

宛名が不完全な場合の英語での表現と海外発送時の注意点

海外宛ての郵便や荷物を送る際、宛名の不備は国内以上に大きな問題になります。国際郵便では各国の郵便規則や住所表記の形式が異なるため、わずかな誤りでも配達が遅延したり、最悪の場合は返送されることがあります。

宛名を英語で書く場合、受取人名は**ローマ字でフルネーム(姓→名の順)を明記します。会社宛てであれば、会社名・部署名・担当者名を正式な表記で記載することが求められます。住所の並びは番地を小さい順(建物→番地→都市→国)**に記載し、建物名や部屋番号を省略せずに書くことが基本です。たとえば日本の住所「東京都港区芝公園4-2-8 東京タワービル201号室」は、

「Room 201, Tokyo Tower Building, 4-2-8 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo, 105-0011, JAPAN」

のように表記します。

国際郵便では、宛名不完全に関する英語表現として「insufficient address name」「addressee information incomplete」「unknown addressee」などが用いられます。郵便物のステータス欄に「Insufficient Address」や「Unknown Addressee」と表示されて戻る場合もあります。これらはいずれも「宛名や住所情報が不足しており、配達できなかった」ことを意味します。

国際配送では、国や配送業者によって住所表記ルールが異なります。たとえば、アメリカでは州名の略称(CA, NYなど)を使い、郵便番号(ZIP Code)は必須です。ヨーロッパ諸国では、番地の前に「No.」「House」などの表記を求める場合もあります。各国の書式を守らないと、現地郵便局で「宛先不明」扱いとなるリスクが高まります。

また、海外発送では電話番号とメールアドレスの記載も非常に重要です。これは受取人への連絡手段として、通関手続きや住所不明時の確認に活用されるためです。特にアメリカやEU圏では、オンライン追跡システムに基づいて自動通知が行われるため、電話番号がないと配送が停止することもあります。

さらに、EMSや国際eパケットなどを利用する場合は、送り状の内容物記載(Customs Declaration)を正確に記入し、受取人情報と一致させることも求められます。宛名不完全が原因で通関が止まった場合、荷物が日本に返送されるまでに数週間から数か月かかることもあるため、発送前の確認が極めて重要です。

(出典:日本郵便「国際郵便マニュアル」https://www.post.japanpost.jp/int/)

メルカリで宛名が不完全だったときのトラブル事例と防止策

フリマアプリ(メルカリなど)では、宛名不完全によるトラブルが非常に多く報告されています。特に購入者の住所登録ミスや、出品者側の確認不足によって郵便物が届かない、または返送されるケースが多発しています。

典型的なトラブルの原因としては、以下のようなものがあります。

- 購入者の登録住所が古いままで転居先が反映されていない

- マンション名や部屋番号の入力漏れ

- 姓名の変更(結婚・離婚など)が未更新

- ラベル自動生成時の改行や文字数制限により末尾が欠落

これらはいずれも、発送前の「最終確認」で防ぐことができます。発送前に取引メッセージで「住所・氏名・部屋番号・建物名」を確認し、登録情報と一致しているかを必ずチェックしてください。特にメルカリのような自動ラベル印字サービスでは、入力フォームの文字数制限により住所末尾が切れることがあるため、プレビューで印字結果を確認することが重要です。

また、メルカリ便を利用している場合、宛名不完全で返送された際の送料負担は、通常「出品者負担」となるケースが多いです。トラブルを防ぐためには、発送前に購入者へ再確認を促し、内容をチャットログとして残しておくことが後日の証拠になります。

再送が必要になった場合は、送料負担の有無や対応期日について、メルカリの取引ポリシーに沿って合意することが大切です。メルカリの公式ガイドラインでも、「配送トラブル時は双方で合意の上、取引メッセージで記録を残すこと」が推奨されています(出典:メルカリガイド /

https://jp-news.mercari.com/beginners-guide/)

防止策としては、以下のような手順を徹底するのが効果的です。

- 発送前に住所と氏名の再確認を行う

- 自動ラベル印字のプレビューを必ず確認する

- 略称や旧住所の使用を避け、正式名称を使用する

- 再送時の送料負担や対応方針を事前に明確化する

このように、わずかな確認の手間で再送費用やトラブルを未然に防ぐことができます。

宛名不完全のため郵便物が届かない場合の最終的な解決方法

宛名不完全が原因で郵便物が届かない場合、まず行うべきは配達局への直接問い合わせです。不在票や追跡番号がある場合は、その情報をもとに配達局に連絡し、現在の保管状況や返送手続きの進行状況を確認します。郵便局の保管期間(通常7〜10日)が過ぎると自動返送となるため、早めの行動が鍵になります。

返送が確定している場合は、郵便物が差出人に戻るまで待つ必要があります。その後、正確な宛名・住所を再確認のうえ、再度発送します。再送時には、郵便番号・建物名・部屋番号を正確に入力するだけでなく、受取人の在宅状況を事前に確認するとより確実です。

もし宛先が法人や自治体の場合、部署名や担当者名の不足が原因で配達されないケースもあります。そのような場合は、代表番号への電話確認や公式サイトの情報確認を行い、宛名を正式な形に修正して再送するのが最も確実です。

再送しても届かない場合は、郵便局での「配達証明」「書留」など追跡サービスを利用すると、配達履歴や配達不能理由を明確にできます。特に重要書類や契約関連の郵送では、内容証明郵便を活用することで、送付事実を法的に証明できます。

最後の手段として、どうしても受取人に届かない場合には、差出人責任での再発送手続きまたは内容確認のうえ廃棄申請を行うことも可能です。この場合は郵便約款第76条に基づき、日本郵便の窓口で所定の申請が必要になります。

いずれにしても、宛名不完全の根本的な解決は「発送前の確認」にあります。住所データを最新化し、正式名称を省略せず記載することこそが、確実な配達と信頼性のある取引を実現する最も効果的な方法です。

宛名不完全とは?郵便物が届かない原因と正しい対処法まとめ

- 宛名不完全とは、宛先の氏名・住所・建物名・部屋番号などが欠落し、配達先を特定できない状態を指す

- 郵便局では宛名不完全の郵便物に「宛名不完全のため配達できません」と明示し、差出人へ返送する

- 宛名不完全の原因は、建物名の省略、誤記、旧住所使用、印字ミス、表札不一致など多岐にわたる

- 集合住宅では宛名と表札の一致が重要で、氏名のみや略称では配達ができない場合がある

- 郵便局での保管期間はおおむね7~10日で、期限を過ぎると自動返送となる

- 宛名不完全で返送された郵便物を再送する場合は、正式な宛名・建物名・郵便番号を再確認する

- 再送の際は、希望配達日・時間帯・連絡先電話番号をあらかじめ郵便局に伝えておくとスムーズ

- 再送料金は原因によって異なり、差出人の記載ミスなら有料、郵便局側の処理不備なら無料の可能性がある

- 海外発送では、宛名をローマ字でフルネーム記載し、住所は番地から順に書くことが基本ルール

- 宛名不完全を示す英語表現には「Insufficient Address」「Unknown Addressee」などがある

- 国際郵便では国や配送業者ごとに住所表記が異なるため、国別フォーマットを事前確認する必要がある

- フリマアプリ(例:メルカリ)では、登録住所の誤りや部屋番号の欠落が宛名不完全トラブルの主因

- 取引メッセージで住所・氏名・建物名の最終確認を行い、ログを残すことで再送トラブルを防止できる

- 宛名不完全による配達不能を防ぐには、発送前に住所データの精査と印字プレビュー確認を徹底する

- 根本的な対策は「宛名・住所・連絡先の正確な記載」であり、これが配達成功率と信頼性を高める鍵となる

関連記事