郵便局を利用する中で、「窓口対応に不満がある」「説明が不十分だった」「何度も手続きに通うことになった」といった経験をされた方は少なくありません。実際、「郵便局 窓口のクレーム」と検索する方の多くは、そうした困りごとに直面し、どう対応すべきか悩んでいるのではないでしょうか。

郵便局は全国どこにでもあり、公共性の高いサービスを担っているだけに、対応の丁寧さや正確さが求められる場面が多くあります。しかし、実際には説明不足や職員の態度、長時間の待ち時間など、利用者の不満につながる要素がいくつも存在しています。そして、それらの不満がうまく伝わらなかったり、改善されなかったりすると、さらなるストレスやトラブルに発展してしまうこともあるのです。

本記事では、郵便局の窓口で起きやすいクレームの実態から、具体的な事例、効果的な伝え方、適切な相談窓口の使い方、さらにクレームの伝達方法(電話・メール・匿名対応)まで、幅広く解説しています。また、郵便物が届かないときの対処法や、万が一の誤配時の補償、制度的な通報先についても詳しく取り上げています。

単なる不満の吐き出しで終わらせるのではなく、郵便局に適切に声を届ける方法を知ることで、より良いサービスの実現につながる一歩を踏み出せます。今まさに対応に困っている方も、今後のために備えたい方も、ぜひ最後までご覧ください。

💡記事のポイント

- 郵便局の窓口で起きやすいクレームの具体的な内容

- 苦情を効果的かつ冷静に伝える方法

- クレームを電話・メール・匿名で伝える際の手順や注意点

- トラブル時に相談・通報できる適切な窓口や制度

郵便局 窓口のクレームの実態と対処法

- 郵便局で窓口対応が悪い時に起きる典型的なトラブル

- 郵便局 お客様の声のクレーム事例から学ぶ傾向

- 郵便局に対する苦情と効果的な伝え方とは?

- 郵便局にクレームの電話での伝達方法と注意点

- 郵便局にクレームを匿名で行う方法はある?

- 郵便局のオペレーターと話したい時の具体的な手順

郵便局で窓口対応が悪い時に起きる典型的なトラブル

郵便局の窓口で対応が悪いと感じる場面には、いくつかの共通点があります。多くの利用者が不満を抱く原因として、説明不足、態度の悪さ、待ち時間の長さ、そして対応に一貫性がないことなどが挙げられます。こうした状況に直面すると、単に不快な思いをするだけでなく、手続きそのものが遅れる、誤処理が発生するなどの実害を被ることもあります。

まず、説明不足によるトラブルは非常に多く見受けられます。例えば、保険や振込の手続きで必要な書類が明確に案内されなかったために、何度も足を運ばなければならなくなったというケースです。案内された通りに準備をしても「それでは受け付けられません」と言われることがあり、利用者にとっては非常にストレスになります。

また、接客態度に関する苦情も少なくありません。口調が冷たい、質問しても面倒そうな対応をされる、といった声は、お年寄りや外国人の利用者からもよく挙がっています。丁寧な応対が期待される公共サービスであるにもかかわらず、職員の態度によって不信感を抱く結果となってしまうのです。

このほか、窓口の対応が部署や担当者によって異なり、言っていることが毎回違うという問題もあります。ある職員には「この書類で十分」と言われたのに、別の職員には「不備がある」と指摘されるというような例です。こうした一貫性のなさは、利用者にとって非常に困惑を招くもので、郵便局全体の信用を損なう要因となります。

一方で、郵便局も非常に多くの業務を抱えており、職員が多忙な中で対応している現実もあります。繁忙時間帯に人員が足りていないことで、結果的に対応が雑になるというケースもあるでしょう。したがって、トラブルを未然に防ぐには、利用者側も事前に必要な手続きを確認したり、混雑する時間帯を避けて訪問するなどの工夫が求められます。

このように、窓口対応が悪いとされる背景には、職員側・利用者側の双方に要因がありますが、結果として「誤解」「不快感」「手続きの遅れ」などが生まれてしまうのが典型的なトラブルと言えるでしょう。

郵便局 お客様の声のクレーム事例から学ぶ傾向

郵便局に寄せられる「お客様の声」をもとにしたクレーム事例を分析すると、クレームが発生しやすいパターンには一定の傾向が見られます。これらを把握することで、同じような不満を感じた際の対応策を知ることができますし、反対にクレームを未然に防ぐためのヒントも得られます。

一例としてよくあるのが、配達物に関するトラブルです。「再配達を依頼したのに来なかった」「指定した時間帯に届かない」「郵便物が誤配された」といった声が多く寄せられています。これらの事例では、郵便局側の手配ミスや連絡不足が原因となっているケースが少なくありません。もちろん、マンションの表札が見えにくい、ポストの場所が分かりにくいなど、利用者側の要因が絡む場合もあります。

次に、窓口業務に対する不満も多くのクレームに含まれます。中でも目立つのが、対応の遅さに対する指摘です。「5人しか並んでいないのに30分以上待った」「番号札を取ったのに後から来た人が先に呼ばれた」といった内容がよく見られます。これには、手続き内容の複雑さや、職員の数が十分でないことが影響しています。

また、言葉遣いや態度に対するクレームも見逃せません。例えば、「質問に対してあからさまに嫌な顔をされた」「上から目線で話された」といった指摘です。これらは個々の職員の資質に関わる部分でもありますが、教育体制や職場の雰囲気が影響していることも考えられます。

他にも、書留や保険などの手続きにおいて「説明が不十分だった」「重要な点が後出しで伝えられた」というようなクレームもあります。これは利用者が誤解したまま手続きを進めてしまうことに直結し、トラブルが大きくなる要因になります。

こうした事例から分かるのは、郵便局に対するクレームの多くが「対応の質」「情報の伝達」「配慮の不足」に起因しているということです。つまり、少しの気配りや正確な説明があるだけで、多くのクレームは防げる可能性があるということです。

郵便局を利用する側としても、事前に情報を確認し、疑問点をその場で質問することが、トラブルの回避につながります。郵便局側の改善努力と、利用者の協力があってこそ、より快適なサービスが実現されると言えるでしょう。

郵便局に対する苦情と効果的な伝え方とは?

郵便局のサービスに不満を感じた場合、ただ怒りをぶつけるのではなく、伝え方に工夫を加えることで、よりスムーズに問題解決へとつながることがあります。多くの人が「どうやって苦情を伝えればいいのか分からない」と感じていますが、少しの工夫で、あなたの声がしっかりと届く可能性は高まります。

効果的な伝え方の基本は、冷静かつ具体的であることです。怒りにまかせて感情的に話すと、相手も防御的になりやすく、建設的な対話が難しくなります。例えば、「配達員の態度が悪かった」と伝えるよりも、「〇月〇日、〇時ごろに来た配達員が、玄関での応対時に無言で荷物を渡され、質問にも返答がありませんでした」といった具体的な状況を説明する方が、状況の把握が早くなり、対応も前向きになります。

ここで重要なのが、「何に不満を感じたのか」「どのような対応を望んでいるのか」を明確に伝えることです。たとえば、再発防止を希望しているのか、謝罪を求めているのか、具体的な行動を求めているのかを最初に伝えることで、対応がスムーズになるケースが多くあります。

また、苦情を伝える手段も選ぶべきポイントです。近くの郵便局に直接伝える方法のほか、日本郵便の「お客様サービス相談センター」や「お客様の声」フォームなど、複数の窓口が用意されています。内容の重大性や緊急度に応じて、最適な方法を選ぶとよいでしょう。

ただし、伝える際には一方的に非難するのではなく、丁寧な言葉遣いを心がけることも大切です。担当者も人間である以上、受け取り方次第で対応の質が変わることもあるからです。クレームはあくまで「改善のためのフィードバック」であるという意識を持つことで、相手の姿勢も変わってくるはずです。

このように、郵便局への苦情はただ出すだけでなく、伝え方によってその効果が大きく変わります。冷静で論理的に、かつ配慮をもって伝えることが、最も効果的なクレームの方法といえるでしょう。

郵便局にクレームの電話での伝達方法と注意点

郵便局に対して苦情を伝える際、電話を使う人は少なくありません。特に緊急性がある場合や、文章では伝えにくい内容を説明したいときには、電話が有効な手段になります。ただし、電話でのクレームには独特の注意点がいくつかあるため、事前にポイントを押さえておくことが重要です。

まず最初に確認したいのは、電話をかける先です。郵便局には、各支局の代表電話のほかに、日本郵便が運営する「お客様サービス相談センター」があります。相談センターは全国対応で、苦情や問い合わせを受け付ける専門窓口です。通常、こちらの方が正式な対応記録が残るため、後に経過を確認したい場合にも安心です。

電話をかける時間帯にも配慮が必要です。多くの利用者が昼休みや退勤後の時間帯に集中して電話をかけるため、その時間帯は繋がりにくいことがあります。もし可能であれば、午前中の早い時間帯や平日の中間時間を狙うことで、比較的スムーズに繋がりやすくなります。

電話で伝える内容は、あらかじめメモにまとめておくと安心です。状況説明が不十分だと、話が伝わらなかったり、繰り返し質問されてしまうことがあります。例えば、「〇月〇日の午後、〇〇郵便局で〇〇という対応を受けた。これについて改善をお願いしたい」といったように、事実関係・場所・日時・要望を明確に整理して伝えると、相手も理解しやすくなります。

ここで気をつけたいのが、言葉選びです。電話では顔が見えない分、声のトーンや語調が相手に与える印象を大きく左右します。怒りや苛立ちが強く出すぎると、話の本筋が伝わりにくくなってしまいます。そのため、なるべく落ち着いたトーンで、端的かつ丁寧に話すように心がけるとよいでしょう。

また、電話対応の職員は必ずしも権限を持っているとは限りません。そのため、具体的な解決策をその場で提示してもらえないこともあります。そうした場合は、無理に答えを求めるのではなく、「この内容はどこに引き継がれるのか」「折り返しの連絡はあるのか」といった確認をしておくことで、次のステップへつなげやすくなります。

電話でのクレームは迅速に対応してもらえる一方、感情的なぶつかり合いになりやすいというリスクもあります。だからこそ、冷静な準備と伝え方が大切になります。より良い対応を引き出すためにも、相手への配慮を忘れずに、論理的に話を進めることが望ましいでしょう。

郵便局にクレームを匿名で行う方法はある?

郵便局に対して何らかの不満やトラブルがあったとき、「自分の名前を知られずにクレームを伝えたい」と考える人も少なくありません。特に地域の郵便局を頻繁に利用している場合、個人情報が知られていることで、今後の対応に影響が出るのではと不安に感じることがあります。こうした不安から、匿名でのクレーム方法を探す方が増えています。

まず、匿名での苦情を受け付ける正式な方法としては、日本郵便の公式サイトにある「お客様の声」フォームの利用が考えられます。このフォームでは、氏名や連絡先を入力する欄はありますが、必須項目ではないため、空欄のまま送信することも可能です。もちろん、匿名で送信した場合は郵便局側からの返答や経過報告は届きませんが、問題の報告や改善要望はしっかりと記録される仕組みになっています。

また、郵便局のポストなどに備え付けられている「ご意見箱」も、匿名での投函が可能な手段です。ただし、こちらは設置されていない局もあり、どのような形で担当部署に届いているかが不透明なケースもあります。そのため、確実性を求める場合はオンラインフォームの方が安心と言えるでしょう。

他にも、第三者を通じてクレームを伝えるという方法もあります。たとえば、地域の消費生活センターや市区町村の相談窓口を活用することで、自分の名前を出さずに問題点を伝えることができます。この方法では、個人の意見としてではなく、公的な視点から郵便局側に働きかけが行われることもあるため、より丁寧な対応を期待できる場合があります。

ただし、匿名でクレームを伝える際には注意点もあります。具体性に欠ける内容や、単なる誹謗中傷のように見える投稿は、受け付けてもらえなかったり、真剣に受け止められなかったりすることがあります。匿名であっても、「何が、いつ、どこで、どうなったのか」を明確に記述し、改善してほしいポイントを冷静に伝えることが重要です。

このように、匿名でクレームを行う方法はいくつか存在しますが、伝え方次第で対応の質や結果が大きく変わります。名前を出さずに声を届けたいと考えるなら、事実に基づいた丁寧な表現を心がけることが、郵便局に適切な行動を促す第一歩になるでしょう。

郵便局のオペレーターと話したい時の具体的な手順

郵便局に関するトラブルや疑問がある場合、自動音声ではなく、実際のオペレーターと直接会話したいと思うことは珍しくありません。しかし、電話をかけると自動音声案内が長く続き、「どこを押せばオペレーターにつながるのか分からない」と困惑してしまう人も多くいます。ここでは、スムーズにオペレーターと話すための具体的な手順をご紹介します。

まず、日本郵便のお客様サービス相談センターに電話をかけることから始まります。全国共通の番号は「0120-23-28-86」で、固定電話・携帯電話のどちらからでも無料で利用できます。受付時間は平日の午前8時から午後9時、土日祝日も午前9時から午後9時まで対応しており、比較的利用しやすい時間帯が確保されています。

電話をかけると、まず自動音声による案内が流れます。ここでのポイントは、最初から「オペレーターと話したい」旨の選択をすることです。通常は「4」や「0」などの番号が「その他のお問い合わせ」や「オペレーターへの接続」に割り当てられていることが多いため、ガイダンスを最後まで聞かずに操作しようとせず、案内に従って番号を押すことが大切です。

それでも迷ってしまう場合は、一度電話を切って、日本郵便の公式サイトにある「音声ガイダンス番号一覧」を確認するのも一つの方法です。これにより、自分の用件に合った番号が事前に分かるため、ストレスなく対応が進みます。

また、電話をかける前に「問い合わせ内容を紙にまとめておく」ことも重要です。オペレーターとの会話では、伝えるべき情報を正確に、かつ簡潔に話す必要があります。たとえば、「〇月〇日に配達予定の荷物が届いていない」「窓口で〇〇という対応をされたが、説明がなかった」といった具体的な内容を準備しておくと、スムーズに話が進みます。

なお、オペレーターにつながるまでに待たされることもあります。特に月曜日の午前中や、祝日明けは電話が混み合う傾向にあります。そのため、できるだけ平日午後の比較的空いている時間帯を狙うと、早くつながる可能性が高くなります。

オペレーターに話を聞いてもらうことは、自動応答では対応しきれない複雑な問題を解決するために有効な手段です。事前準備と冷静な対応を心がければ、より納得のいく形で問題を解決へと導くことができるでしょう。

郵便局へのクレーム窓口と利用方法の完全ガイド

- 郵便局 クレーム窓口のメールと電話の違い

- 郵便局クレーム窓口電話の正しいかけ方と繋がりやすくするコツ

- 郵便局 お客様センターの電話番号と受付時間まとめ

- 郵便物が1週間経っても届かない場合の対処法

- 郵便局が誤配した場合の責任と補償の流れ

- 郵便法違反はどこに通報すればよい?制度的な対応を解説

郵便局 クレーム窓口のメールと電話の違い

郵便局にクレームを伝える際には、主に「メール」と「電話」という2つの手段があります。どちらを選ぶかによって、伝わり方や対応のスピード、記録の残し方が異なります。目的や状況に応じて最適な方法を選ぶことが、スムーズな対応につながります。

まず、メールでのクレームは日本郵便の公式サイトにある「お客様の声」フォームを利用するのが一般的です。この方法の最大の利点は、内容を落ち着いて整理しながら伝えられる点にあります。時間をかけて経緯や要望を丁寧に文章化できるため、感情的にならず、冷静かつ論理的に伝えられるというメリットがあります。さらに、送信内容が記録として残るため、後から確認することも可能です。

一方、メールには即時性がありません。問い合わせ内容や局の混雑状況によっては、返信に数日かかることもあります。また、返信が来ない場合、再度送信したり、他の手段で連絡を取らなければならないケースもあります。こうした点では、すぐに対応を求めたい場合には不向きかもしれません。

これに対して、電話でのクレームはリアルタイムで相手とやり取りができる点が大きな特徴です。荷物の遅延や再配達の手違いなど、早急な対応が求められる場合には特に有効です。オペレーターと直接会話ができるため、状況を説明したり、その場で質問したりすることができます。相手の反応を聞きながら進められることで、安心感を得られる場面も多いでしょう。

ただし、電話には注意点もあります。時間帯によっては混雑していてなかなか繋がらないことがあり、何度もかけ直す必要が出てくるかもしれません。また、話し方や声のトーンによっては、意図が正確に伝わらなかったり、感情的に受け取られたりする可能性もあるため、冷静な言葉選びが求められます。

このように、メールと電話はそれぞれに長所と短所があります。じっくりと説明したい、記録を残したい場合はメール。早急に対応が必要で、細かいやり取りをしたい場合は電話。このように目的に応じて使い分けることで、より効果的に郵便局へクレームを伝えることができます。

郵便局クレーム窓口電話の正しいかけ方と繋がりやすくするコツ

郵便局に電話でクレームを伝えたいとき、「なかなか繋がらない」「どこに電話すればいいのか分からない」と戸惑う方が多くいます。特に自動音声案内が長く感じる場合、途中で諦めてしまうこともあります。しかし、事前にいくつかのポイントを知っておくことで、効率よくオペレーターに繋ぐことができるようになります。

まず、電話をかける前に確認すべきなのが、どの窓口にかけるかという点です。一般的な苦情や問い合わせは、日本郵便の「お客様サービス相談センター」が対応しています。この全国共通のフリーダイヤルは「0120-23-28-86」で、通話料は無料です。営業時間は平日が8時〜21時、土日祝日が9時〜21時と比較的長く設定されています。

次に、自動音声ガイダンスの操作について知っておくことが重要です。ガイダンスでは「郵便」「ゆうパック」「再配達」など、用途別に番号を案内される仕組みになっています。オペレーターと直接話したい場合は、「0番」や「9番」などが割り振られていることが多いため、ガイダンスをしっかり聞いて適切な番号を選択するようにしましょう。途中で焦ってボタンを押してしまうと、誤った部署に繋がってしまい、再度かけ直すことになることもあります。

こうした手間を減らすために、あらかじめ日本郵便の公式サイトで「音声ガイダンスの番号一覧」を確認しておくと便利です。さらに、電話をかける時間帯にも工夫が必要です。月曜日の午前中や連休明けは特に混雑しやすいため、比較的空いている平日午後を狙うと、繋がるまでの待ち時間を短縮できる傾向にあります。

もう一つのポイントは、話す内容の準備です。状況を正確に伝えるためには、「何がいつ起きたのか」「どの郵便局でのことか」「どのような対応を求めているのか」といった要点を、事前に紙などにまとめておくとスムーズに話せます。オペレーターは一人で複数の案件を対応していることが多いため、明確で簡潔な説明を心がけることが大切です。

ただし、電話でのクレームは対面ではないぶん、言葉選びが非常に重要です。怒りが先行してしまうと、伝えたい内容がぼやけたり、相手に不快感を与えてしまう可能性もあります。そのため、冷静で丁寧な言葉遣いを意識し、解決につながるやり取りを心がける必要があります。

以上のように、郵便局へ電話でクレームを伝える際には、かけ先の選定、音声ガイダンスの把握、タイミングの工夫、話す内容の準備といった事前対応が成功の鍵を握っています。準備を怠らず、冷静に対応することで、より早く的確な対応を得られる可能性が高まるでしょう。

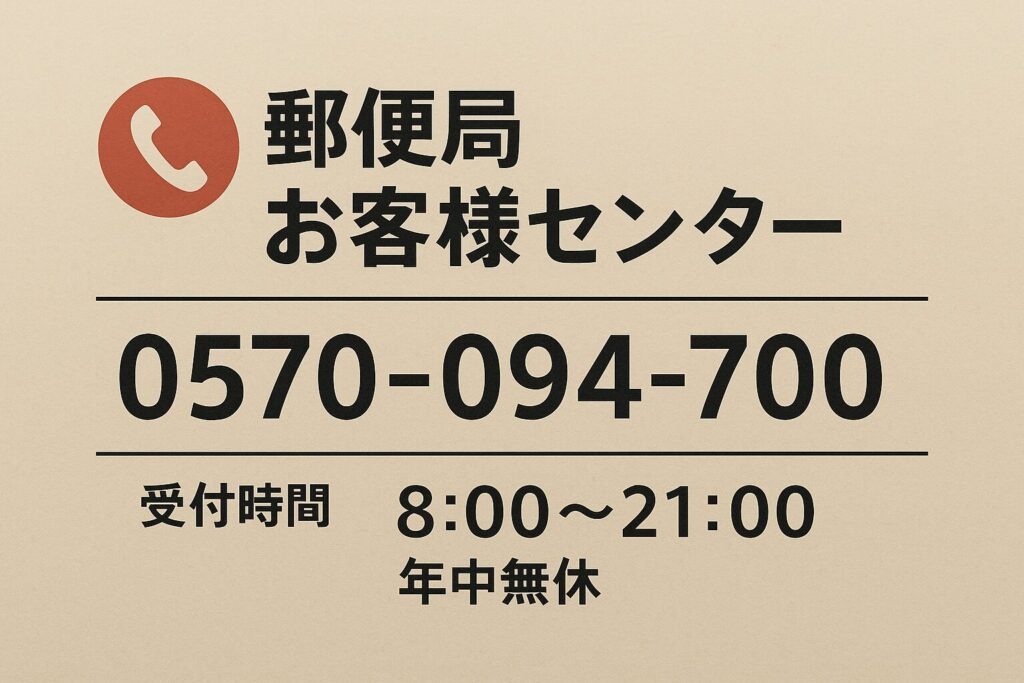

郵便局 お客様センターの電話番号と受付時間まとめ

郵便局に関する疑問やトラブルが発生した際、迅速に相談できる窓口が「日本郵便お客様サービス相談センター」です。このセンターでは、配達状況の確認、苦情の申し出、サービス内容への質問など、幅広い対応が可能です。全国共通の番号で利用でき、電話一本で解決への第一歩を踏み出せます。

お客様サービス相談センターの電話番号は、以下の通りです。

- フリーダイヤル(通話無料):0120-23-28-86

- 携帯電話からつながりにくい場合の有料番号:0570-046-666

このうちフリーダイヤルは、固定電話および一部の携帯電話から利用できますが、通信会社によっては接続できないこともあります。その場合は、ナビダイヤルとして提供されている0570番の番号を使用することになります。

受付時間も幅広く、平日は午前8時から午後9時まで、土日祝日は午前9時から午後9時までと、平日の仕事終わりや休日にも対応しているのが特徴です。ただし、年末年始や大型連休などは混雑が予想されるため、余裕を持って電話することが推奨されます。

時間帯については、午前中や正午前後、祝日明けの月曜日などは問い合わせが集中しやすく、繋がりにくくなる傾向があります。そのため、比較的電話が落ち着く午後2時〜4時の間を狙うと、短い待ち時間でオペレーターに繋がりやすくなるでしょう。

このセンターでは、自動音声によるガイダンスの後、問い合わせの種類に応じて番号を選択する方式が採られています。初めて電話をかける場合は、どの番号が自分の用件に対応しているかを聞き漏らさないように、メモを取る準備をしておくと安心です。公式サイトには音声ガイダンスの流れも掲載されているため、事前に確認しておくとスムーズに進められます。

このように、郵便局のお客様センターは、郵便利用時のさまざまな困りごとに対応してくれる心強い窓口です。電話をかける際は、問い合わせ内容を簡潔にまとめておくことで、より正確で迅速な対応が期待できます。

郵便物が1週間経っても届かない場合の対処法

郵便物が通常よりも大幅に遅れて届かないという状況は、多くの人にとって不安を感じさせるものです。とくに大切な書類や商品などが含まれている場合、その不安はさらに大きくなるでしょう。実際、郵便物が1週間以上届かないというケースはまれではなく、状況に応じて適切に対応することが求められます。

まず確認したいのは、郵便物の種類です。普通郵便、ゆうパック、レターパック、簡易書留など、郵送方法によって配送日数の目安や追跡の可否が異なります。例えば、普通郵便は土日や祝日に配達されないため、週末をまたぐと想定よりも日数がかかることがあります。また、天候や災害、繁忙期(年末年始など)によっても配達が遅れる場合があります。

追跡番号が付いている郵便物(ゆうパック・レターパック・書留など)の場合は、日本郵便の追跡サービスを利用して現在の配送状況を確認できます。追跡結果が「引受」や「中継」のままで止まっているようであれば、何らかのトラブルが発生している可能性があります。このようなときは、早めにお客様サービス相談センターに連絡し、調査依頼を出すことが大切です。

一方、普通郵便など追跡ができない郵便物の場合は、まず差出人に連絡を取り、正しい宛先で発送されているかを確認しましょう。稀に宛名不完全や表札との不一致が原因で、配達されずに返送されたり、最寄りの郵便局で留め置きになっていることもあります。最寄りの配達担当郵便局に問い合わせることで、郵便物が保管されていないか確認することが可能です。

これを踏まえての基本的な対処手順は、以下の通りです。

- 郵便物の種類と発送日、差出人を確認する

- 追跡可能な場合は追跡番号で現在の状況を調べる

- 配達状況が不明な場合は、お客様センターまたは最寄りの郵便局に問い合わせる

- 宛先に不備がないかを差出人・受取人双方で確認する

- 1週間以上経過しても解決しない場合は、調査請求を依頼する

ただし、調査には日数がかかることもあり、即日解決とはいかない点には注意が必要です。内容によっては補償対象外となることもあるため、発送前に郵送方法を慎重に選ぶことも重要です。

このように、郵便物が1週間届かない場合は、焦らず段階的に確認と問い合わせを行うことで、紛失や誤配といったトラブルを早期に解決できる可能性が高まります。郵便の仕組みを理解し、落ち着いた対応を心がけましょう。

郵便局が誤配した場合の責任と補償の流れ

郵便局が郵便物を誤って他人の住所に配達してしまう「誤配」は、日常的に起こりうるトラブルのひとつです。特に重要な書類や契約関連の郵送物が関わっている場合、利用者にとっては非常に大きな問題になりかねません。このようなとき、郵便局にはどのような責任があり、補償はどのように進められるのかを把握しておくことはとても大切です。

まず、誤配が起きた場合の対応として最初に必要なのは、事実確認です。誤配に気づいた時点で、できるだけ早く最寄りの配達担当郵便局に連絡しましょう。郵便物の宛名と実際に配達された住所、配達日時などの情報を正確に伝えることで、職員が状況を把握しやすくなります。また、誤って届いた郵便物を開封してしまった場合でも、正直に伝えることが重要です。誤配に気づいても黙って放置してしまうと、逆にトラブルが拡大する可能性があります。

誤配が確認された場合、日本郵便側は原則として回収および再配達を行う義務があります。ただし、誤配によって個人情報が第三者に知られてしまった場合などは、配達ミスによる情報漏洩という観点から、より慎重な対応が求められることになります。こうしたケースでは、担当者や管理職が直接対応にあたり、謝罪や再発防止策の説明が行われることもあります。

補償については、郵送された物の種類によって扱いが異なります。例えば、普通郵便は「無補償扱い」であるため、誤配によって内容物が紛失した場合でも、原則として賠償は行われません。一方で、書留や簡易書留、ゆうパックなどの「補償付きサービス」の場合は、内容物の価値に応じて一定の補償が受けられる仕組みになっています。この際には、発送時の控えや内容物の価格が分かる書類(領収書など)が必要になるため、できるだけ早く提出できるよう準備しておきましょう。

こうした手続きを円滑に進めるためには、郵便局とのやり取りを記録しておくことも有効です。電話でのやり取りだけでなく、場合によってはメールや書面での報告を依頼し、記録として残しておくことで、後の確認がスムーズになります。

このように、誤配に対しては、利用者として冷静に状況を伝え、必要な補償の範囲を理解したうえで対応することが重要です。そして、万一に備えて、重要な郵送物には追跡や補償が付いたサービスを利用するなどの対策も忘れずに取り入れていきましょう。

郵便法違反はどこに通報すればよい?制度的な対応を解説

郵便物に関するトラブルが起きた際、「これは郵便法に違反しているのでは?」と感じるケースもあります。実際、誤配や開封、遅延が悪質または故意と見なされる場合、それは単なるミスではなく郵便法違反に該当することがあります。では、郵便法違反が疑われる事案をどこに通報すればいいのか、制度としてどう対応がなされるのかを知っておくと安心です。

まず前提として、日本で郵便事業を監督しているのは「総務省」です。郵便法に違反する行為について通報や相談を行いたい場合、最も公的かつ信頼性のある窓口が「総務省 総合通信局」になります。全国には地域ごとに複数の通信局が設けられており、それぞれが管轄内の郵便に関する監督・指導を行っています。これらの通信局には「情報通信相談窓口」や「郵便相談係」が設置されており、郵便局の対応に納得できないときや法的な違反が疑われる場合に通報を受け付けています。

具体的な連絡方法としては、各通信局の公式サイトに電話番号やメールフォームが記載されています。相談する際は、「いつ」「どこで」「どのような行為があったか」をできるだけ詳しく記録しておくとスムーズに対応してもらえます。また、個人情報を含む場合には、匿名での通報にも一定の配慮がなされているため、心配な点があればその旨を最初に伝えておくと良いでしょう。

一方で、すぐに法的措置に進むのではなく、まずは日本郵便のお客様サービス相談センターや、配達を担当した郵便局に直接問い合わせるのが一般的な流れです。多くのケースでは、誤配や配達ミスが悪意によるものではなく、単純な人為的ミスであることが多いため、まずは郵便局側の対応を確認し、改善が見られない場合に総務省へ報告するという順序が現実的です。

ちなみに、故意に郵便物を隠したり、他人の郵便物を開封したりする行為は、刑法にも触れる可能性があります。場合によっては郵便法だけでなく、個人情報保護法や刑法の「信書隠匿罪」などに問われる可能性もあるため、重大な違反とみなされることもあります。

このように、郵便法違反が疑われる場合は、段階的に相談窓口を利用し、必要に応じて公的機関へ通報することで、適切な対応が期待できます。事実関係を丁寧に整理し、冷静に行動することが、早期解決と公正な判断への第一歩となります。

郵便局 窓口のクレームに関する実態と対処法のまとめ

- 窓口での手続きに必要な書類や説明が不十分で、来局者が何度も足を運ぶ事態が発生しやすい

- 職員の口調や態度が冷たく感じられ、不親切だという印象からクレームが生まれている

- 受付に並んでから処理までの待ち時間が長く、効率の悪さに対する不満が特に多く見られる

- 同じ手続きでも担当者によって案内が異なることがあり、局内での対応の一貫性に欠けている

- 昼の時間帯や月曜朝などの混雑時には、応対が雑になりがちでトラブルの発生リスクが高まる

- 再配達の手配ミスや配達予定時間のずれに関するクレームが、配達サービスへの信頼を下げている

- 書留や保険などの複雑な手続きで説明が後出しになると、誤解や不満が膨らみやすくなる

- 苦情を伝える際に冷静で具体的な説明を心がけることで、相手側の対応も丁寧になる可能性が高い

- 電話でのクレームはすぐに担当者とやり取りできる一方で、言葉遣いや感情のコントロールが重要

- 氏名を伏せてクレームを出したい場合は、日本郵便のフォームやご意見箱を活用する方法がある

- オペレーターに直接つなぐには音声ガイダンスの選択肢を正しく把握しておく必要がある

- メールでの問い合わせは冷静に内容を整理できる反面、返信までに時間がかかる場合がある

- 電話は即時対応に優れるが、混雑時間を避けないと繋がりにくくストレスが生じやすい

- お客様サービス相談センターは平日夜間や土日祝日にも対応しており、利便性が高い

- 郵便物の誤配や紛失が発生した場合、補償対象かどうかを確認し、証拠をそろえて連絡する必要がある

関連記事