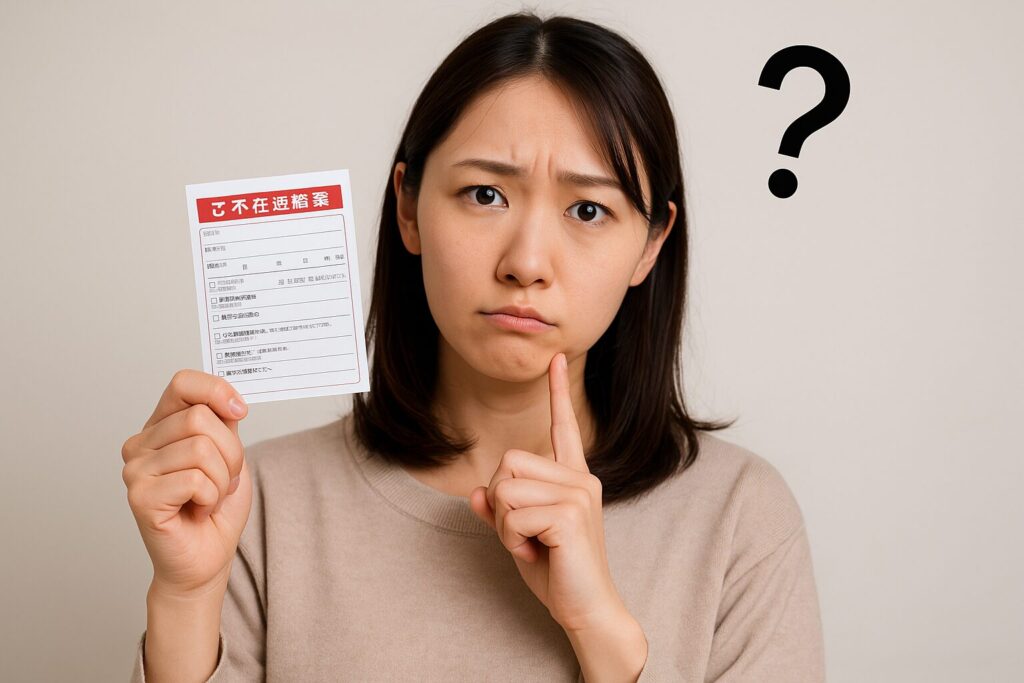

「郵便局不在票入れない理由」と検索しているあなたは、きっとこんな経験をしたのではないでしょうか。ポストを開けても不在票が見当たらない、けれど荷物は届いていない。しかも追跡情報には「持ち戻り」や「不在」の文字が表示されている。いったいどういうことなのかと、不安や疑問を感じている方は少なくありません。

実は、郵便局が不在票を入れない理由には、さまざまなケースが存在します。ポストの構造や建物のセキュリティ事情、配達員の判断、あるいは人的なミスなど、単純な理由だけでは説明できない背景があるのです。しかも、不在票が入っていないことで受け取りのチャンスを逃してしまうと、大切な郵便物が差出人に返送されてしまうリスクもあります。

この記事では、郵便局が不在票を入れないときに考えられる原因や、よくある事例、さらには具体的な対処法まで詳しく解説していきます。不在票がないまま再配達を依頼する方法や、受け取りに必要な情報、注意すべき保管期限なども網羅していますので、「なぜ届かないのか」「どうすればいいのか」が明確になるはずです。

このまま読み進めていただくことで、不在票にまつわるモヤモヤをすっきり解消できるはずです。忙しい中でも確実に荷物を受け取るために、ぜひ最後までご覧ください。

💡記事のポイント

- 郵便局が不在票を入れない主な原因と具体的な事例

- ゆうパックや特別送達など郵便種別ごとの対応の違い

- 不在票がない場合の再配達や受け取り方法

- 不在票がないことで起こり得るトラブルとその対策

郵便局不在票入れない理由とは?考えられる原因と配達現場の実情

- 郵便局が不在票を入れないケース一覧【よくある事例】

- ゆうパックで不在票が入っていないのはなぜ?

- インターホン未応答と不在票なしの関係性

- 郵便局の配達員が不在票を入れ忘れることはある?

- 裁判所郵便で不在票が入っていない場合の注意点

- 「来ていないのに持ち戻り」?配達記録とのギャップ

郵便局が不在票を入れないケース一覧【よくある事例】

郵便局の配達で「不在票が入っていなかった」と感じるケースは、実は珍しいことではありません。ここでは、実際によくある事例をいくつか挙げながら、どのような理由で不在票が入らないのかを解説していきます。

まず一つ目のケースは、ポストの位置が分かりにくい、もしくはポストが無い住宅です。集合住宅では各部屋にポストが設置されていない場合や、私有地の奥にあるケースなど、配達員が不在票を入れようとしても見つけられなかったということが起こります。

次に、インターホンに反応がないと判断され、配達自体が完了しないケースもあります。これは後述しますが、配達員が「誰もいない」と判断した際に、ポストに不在票を入れずに持ち戻ることがあります。

また、オートロックマンションの場合、建物の中に入れないことが原因で、不在票を入れられないこともあります。インターホン越しに応答がなかったり、建物の入口での呼び出しに失敗したりすると、配達員は中に入れず、結果として不在票を投函できないまま退去することになるのです。

さらに、配達員の単純な人的ミスという場合もゼロではありません。配達件数が多い繁忙期などでは、うっかり不在票を入れ忘れてしまうこともあります。ただし、郵便局では配達記録を管理しているため、こうした場合でも後から調査することは可能です。

このように、「不在票が入っていない」と感じる背景には、建物の構造や配達状況、人為的な要因など、複数のケースが考えられます。自宅の環境や配達タイミングに思い当たることがあれば、それが理由になっている可能性もあります。

ゆうパックで不在票が入っていないのはなぜ?

ゆうパックを利用しているにもかかわらず、「不在票が入っていなかった」と感じることは、実は多くの利用者が経験している問題です。この現象の背後には、いくつかの理由と事情が隠れています。

まず、ゆうパックは配達時に受取人が不在だった場合、基本的には不在票をポストに入れる決まりになっています。しかし、ポストが満杯になっていて投函できない、あるいは住所が不明確で部屋番号が記載されていないといった場合には、配達員が不在票の投函を断念することがあります。これは、プライバシー保護や誤配防止の観点から、届け先が明確でない郵便物を不用意に残さないようにするためです。

また、配達の際にインターホンを鳴らしたが応答がなかった場合、建物内に入れないという理由から不在票を入れることができないケースもあります。特にオートロックのあるマンションや、セキュリティの厳しい建物では、配達員が中に入れず、直接ポストまでたどり着けないことがあります。

さらに、配達員の判断で不在票を入れない場合もあります。例えば、玄関前に「配達不要」「チャイム不要」などの貼り紙があると、「配達を控えてほしい」という意思表示だと受け取られ、再配達案内をしないケースがあります。また、ごく稀ですが、配達員が配達記録上では訪問したものの、実際には訪問していなかったという不正事例が過去に問題になったこともあります。

このような事情から、ゆうパックの不在票が入っていないときは、「自分が留守にしていた」以外にも、複数の要因が絡んでいると考える必要があります。確実に受け取りたい場合には、郵便局の追跡サービスを活用し、状況に応じて直接問い合わせることが大切です。

インターホン未応答と不在票なしの関係性

インターホンが鳴っていないのに「不在扱い」されてしまった、という経験を持つ方は少なくありません。このようなケースでは、「不在票すら入っていない」という事態につながることもあります。実際、この背景には、配達方法や住居設備、そして配達員側の判断など、さまざまな事情が関係しています。

まず前提として、郵便局の配達員は、配達先に到着した際にはインターホンを鳴らすようマニュアルで指示されています。しかし、インターホンが壊れていたり、音が小さかったりする場合、住人が気づかずに応答できないことがあります。逆に、配達員がインターホンを押したつもりでも、実際には押されていなかったというケースもあります。

また、配達員が「留守である」と判断する状況も考慮しなければなりません。例えば、複数回インターホンを鳴らしても反応がなかったり、外出中であるような明らかな兆候(明かりが消えている、郵便物が溜まっているなど)があった場合、配達員は「不在」と判断して退去することがあります。このとき、建物構造やポストの位置によっては、不在票を入れることなく持ち戻る選択がされることもあります。

特にオートロック付きのマンションでは、エントランスでインターホンに反応がなければ建物内に入れないため、不在票の投函自体が物理的に不可能なこともあります。こうした構造的な理由により、不在票なしのまま配達が終了してしまうのです。

さらに、繁忙期や悪天候などの影響で、配達員が短時間での配達を求められている場合、細かい確認作業が疎かになるリスクも否定できません。このため、インターホンに応答がなかっただけで「不在」と判断し、不在票の投函まで至らなかったというケースも起こり得ます。

このように、インターホン未応答と不在票の有無には密接な関係があります。不在票が入っていないと感じたときには、自宅のインターホンやポストの設置状況、さらには建物の構造まで一度確認してみると、意外な原因が見つかるかもしれません。

郵便局の配達員が不在票を入れ忘れることはある?

郵便局からの荷物が届かず、不在票も入っていなかった場合、多くの方が「配達員が来ていないのでは?」と感じるかもしれません。しかし、実際には配達員が訪問していたにもかかわらず、不在票を入れ忘れているというケースが存在します。

主にこのような事態は、人為的なミスや業務の多忙さによって起こります。郵便局の配達員は1日に非常に多くの荷物や書類を取り扱っており、繁忙期や悪天候、エリアの広さなどの要因によっては、予定通りにすべての対応をこなすことが難しくなることがあります。その過程で、訪問後の作業である「不在票の記入・投函」を忘れてしまうというのは、決してあり得ない話ではありません。

さらに、配達員によっては、ポストの位置が分かりづらかったり、住人の居住状況が曖昧だった場合に、いったん持ち帰ってしまうこともあります。その際、本来であれば「不在票を投函して再配達の依頼を促す」という手続きが必要ですが、急ぎの業務の中で抜け落ちてしまうことがあるのです。

もちろん、これは組織的な方針ではなく、あくまでも個々の配達員による例外的な対応です。郵便局ではこうしたミスが起きた際でも、荷物や書類の追跡番号から配達履歴を確認できる体制が整っています。追跡番号を用いて公式サイトで配達状況を調べるか、最寄りの郵便局に問い合わせることで、実際に配達が試みられた日時や状況を確認することが可能です。

このように、郵便局の配達員が不在票を入れ忘れることはあり得るものの、完全に放置されることはほとんどなく、追跡や再配達によって対応が可能なケースが多いです。不在票が見当たらない場合には、「そもそも来ていなかった」と思い込む前に、まずは状況を確認することが大切です。

裁判所郵便で不在票が入っていない場合の注意点

裁判所から届く郵便物には、他の一般的な郵便物と異なる重要性があります。そのため、不在票が入っていなかった場合でも「ただの郵便ミス」では済まされない可能性があることに注意が必要です。特に内容証明郵便や特別送達といった手続き上の意味を持つ郵便物の場合、受け取りの有無が法的な効力に直結するケースがあります。

まず、裁判所関連の郵便物は、特別送達という形で送られることが多く、この配達には通常の郵便とは異なる厳密なルールが設けられています。例えば、配達時に受け取りがなかった場合には、不在票を投函し、一定期間内に再配達または受け取りがされなければ「不在による受領拒否」として記録される可能性があります。つまり、不在票が入っていなかったとしても、法的には「到達したもの」とみなされるおそれがあるのです。

このとき、配達員が不在票を入れ忘れた、またはポストの場所が分からず投函できなかったという事態が起きていたとしても、裁判手続き上は「配達試行済み」として扱われることがあるため、受け取った側にとっては不利になることもあります。

さらに、内容によっては、訴状や呼出状、決定文など、回答や出廷が必要な重要書類が含まれている場合もあります。そういった書類を「知らなかった」「見ていない」という理由だけで無視してしまうと、最悪の場合、欠席裁判で不利益な判断が下されてしまうこともあるのです。

このようなトラブルを防ぐためには、自宅に裁判所からの郵便物が届く可能性があるとわかっている場合には、配達状況をこまめに追跡する、ポストや表札を分かりやすくしておくなどの対策が求められます。さらに、もし不在票が届いていなかった場合でも、郵便局に問い合わせて確認することを忘れてはいけません。

裁判所郵便は、その内容に関係なく、「何かしらの重要な通知」であることに変わりはありません。不在票の有無だけで判断せず、慎重な対応が必要です。

「来ていないのに持ち戻り」?配達記録とのギャップ

「インターホンは鳴らなかった」「ポストにも不在票はなかった」のに、追跡情報を見ると「ご不在のため持ち戻り」と記載されていた──このような経験をした人は意外に多くいます。実際には訪問されていないように感じたのに、配達記録上では“配達済み”として扱われている。こうした状況には、いくつかの背景と誤解が潜んでいます。

まず、郵便局の配達員は、1日に非常に多くの件数を担当しており、配達の効率化のために迅速な判断が求められます。その中で、インターホンを鳴らして反応がなかった場合や、呼び出しが不明確だった場合に、「不在」として処理し、荷物を持ち戻ることがあります。しかし、この過程が数秒~数十秒で済まされてしまうこともあるため、受取人側が「気づかなかった」「インターホンが鳴らなかった」と感じることがあるのです。

一方で、実際に配達員が訪問していなかったのではないかという疑問を抱くこともあるかもしれません。過去にはまれに、配達員が実際には訪問せずに「不在」と処理した事例が報道されたこともありますが、これはごく一部の例外です。現在の郵便局では、こうした不正を防ぐために配達ルートの記録やGPSによる位置情報の管理が行われており、不正が発覚すれば厳しい処分が下されます。

それでも「本当に来たのかどうか分からない」と不信感を抱いた場合は、まず郵便局に直接問い合わせてみることをおすすめします。荷物の追跡番号があれば、実際の配達履歴を確認してもらうことが可能です。また、何度も同じようなことが起こるようであれば、エリアの配達担当を変更してもらうよう要望を出すこともできます。

いずれにしても、配達記録と実際の訪問が食い違っているように見える場合でも、すぐに「配達員が来ていない」と断定するのではなく、まずは記録と現実のズレを丁寧に確認する姿勢が大切です。誤解や行き違いを避けるためにも、冷静に事実を確認することが問題解決の第一歩となります。

郵便局不在票入れない理由への対処法と再配達・受け取りの手順

- 不在票がないときの郵便局への問い合わせ方法

- 不在票なしでも郵便物を再配達してもらう方法

- 不在票をなくした場合の対応と注意点

- 不在票の有効期限・期限切れ後の再配達はできる?

- 郵便局で不在票なしで受け取るときに必要な情報とは

- ポストに入らない郵便物はどう扱われる?不在時の対応まとめ

不在票がないときの郵便局への問い合わせ方法

郵便物が届くはずなのに受け取れておらず、ポストを確認しても不在票が見当たらないという状況は、多くの人にとって不安を感じる瞬間かもしれません。こうしたときは、まず落ち着いて郵便局に問い合わせることが大切です。ここでは、不在票がない状態でもスムーズに状況を確認するための手順を紹介します。

最初に行うべきことは、荷物の「追跡番号」があるかどうかを確認することです。ネットショップでの注文や知人からの連絡があれば、荷物の追跡番号が記載されていることが多いため、それをもとに郵便局の追跡サービスを利用して配達状況をチェックしましょう。日本郵便の公式サイトやアプリでは、番号を入力するだけで、現在の配達状況や持ち戻りの有無などを確認することができます。

一方、追跡番号が不明な場合でも、問い合わせは可能です。その場合には、自分の名前・住所・荷物の差出人(わかる範囲で)・だいたいの発送日など、できる限り詳細な情報を用意しておくことが求められます。問い合わせ先としては、最寄りの配達を担当している郵便局に直接電話をするか、窓口に出向く形になります。郵便番号や地域名から、担当局を特定することができます。

なお、電話で問い合わせる際は、繁忙時間帯(午前中や夕方)はつながりにくいことがあるため、昼過ぎなど比較的落ち着いた時間を狙うとスムーズです。窓口での対応を希望する場合は、本人確認書類(免許証や保険証など)を持参しておくと話が早く進みます。

不在票がない場合でも、郵便局側は配達記録や保管情報をデータで管理しています。特に再配達の連絡が来ていない荷物は、一定期間保管されていることが多いため、状況を丁寧に伝えれば問題解決につながるケースがほとんどです。早めの行動がトラブルの回避につながるため、「不在票がないから何もできない」とあきらめずに、まずは行動に移してみることが重要です。

不在票なしでも郵便物を再配達してもらう方法

不在票が見当たらない状態でも、実は郵便物の再配達を依頼することは可能です。重要なのは、「不在票がないと再配達はできない」という思い込みを捨てることです。正しい手順さえ踏めば、郵便局はしっかり対応してくれます。

まず、再配達を依頼する際に必要なのは、対象となる荷物を特定する情報です。追跡番号があれば再配達の依頼は非常にスムーズになります。日本郵便の公式ウェブサイトやLINE公式アカウント、または電話の自動受付サービスなどで、追跡番号を入力・伝えることで簡単に再配達の依頼ができます。再配達の希望日時や受取方法(対面・郵便受け・宅配ボックスなど)もこの時に指定できるため、時間の調整も可能です。

一方で、追跡番号が手元にない場合でも、郵便局に直接問い合わせることで再配達を依頼できます。その際には、自分の氏名・住所・どのような郵便物か(封筒か小包か、差出人は誰かなど)といった詳細を伝えることが重要です。郵便局では配達履歴や持ち戻り状況が記録されており、それと照らし合わせて確認してもらえます。

なお、郵便物の保管期間には限りがあります。ゆうパックや書留などは7日間程度、保管期限を過ぎると差出人に返送される場合があるため、早めに手続きすることが求められます。また、複数回の再配達依頼にも限度があるため、なるべく早期に受け取るよう心がけましょう。

再配達は、「不在票がなければできない」と思ってしまいがちですが、実際は情報さえあれば十分対応可能です。日々の生活の中で不在票をうっかり処分してしまったとしても、郵便局側はきちんと履歴を残しているため、慌てず冷静に問い合わせてみることが大切です。

不在票をなくした場合の対応と注意点

不在票をうっかり捨ててしまった、あるいは家のどこかに紛れて見つからない──こうしたケースは意外と多く、特に忙しい日常の中ではよくあることです。しかし、不在票が手元にないからといって、郵便物を受け取れなくなるわけではありません。ここでは、不在票をなくした場合にどのように対応すればよいのか、また注意すべき点について詳しく解説します。

まず最初に考えるべきは、追跡番号が残っていないかどうかの確認です。ネット通販などであれば、購入履歴や発送通知メール、または購入サイトのマイページに追跡番号が記載されていることが多くあります。その番号さえ分かれば、公式サイトやアプリから直接再配達の手続きが可能です。

もし追跡番号が不明な場合でも、郵便局に問い合わせれば、本人確認を経て荷物の確認ができることもあります。その際に必要なのは、自分の名前・住所・差出人の情報(分かる範囲で可)・荷物の種類(封書か小包かなど)です。これらを伝えることで、配達記録をもとに郵便局側で対象の郵便物を特定してくれることがあります。

ただし、不在票がない場合は、通常よりもやや時間がかかる傾向があります。確認作業に時間がかかることもあり、繁忙期には待たされる可能性もあるため、時間に余裕をもって連絡するようにしましょう。また、郵便物には保管期間が設定されている点にも注意が必要です。一般的な保管期間は約1週間であり、それを過ぎると差出人に返送されてしまうことがあります。

不在票をなくしたことに気づいた時点で、できるだけ早く行動に移すことが大切です。郵便局は原則として再配達に柔軟に対応してくれますが、確認作業には限界があるため、あいまいな情報では対応できないこともあります。

日頃から、不在票を受け取った際はすぐに確認し、できるだけ早めに再配達を依頼する習慣をつけておくと安心です。また、追跡番号や荷物の情報をスマートフォンなどにメモしておくのも有効な方法といえるでしょう。

不在票の有効期限・期限切れ後の再配達はできる?

郵便局から届いた不在票には、有効期限が設定されています。多くの方は不在票を受け取ると「とりあえず後で再配達を頼めばいい」と考えがちですが、期限を過ぎると自動的に返送されてしまう可能性があるため、あまり楽観視することはできません。

まず、郵便物の種類によって保管期間が異なることを把握しておく必要があります。たとえば、「ゆうパック」や「簡易書留」「特定記録郵便」などの場合、郵便局では原則として初回の配達から7日間、郵便物を保管します。この期間内に再配達の依頼や窓口での受け取りがなければ、差出人のもとへ返送される仕組みになっています。これがいわゆる「有効期限」にあたるもので、不在票にも記載されています。

ただし、たとえば仕事や旅行などの事情でその期限内に受け取りができなかった場合でも、完全に手段がなくなるわけではありません。返送処理がまだ完了していない段階であれば、郵便局に連絡して再配達を依頼できることがあります。特に、差出人が企業や行政機関の場合は、返送先の処理が遅れることもあるため、数日過ぎた程度であれば対応してもらえるケースもあります。

一方で、すでに返送が始まってしまっている場合には、再配達はできず、差出人に連絡して再送してもらう必要があります。この場合、再送分の送料が自己負担となることもあるため注意が必要です。加えて、重要書類やイベントのチケットなど、再送が難しい内容であれば、受け取れなかったこと自体が大きな損失になる可能性もあります。

このため、不在票を受け取ったらできるだけ早めに行動することが重要です。再配達は日本郵便のウェブサイトや電話からも簡単に依頼できますし、日付・時間帯の指定も可能です。平日の日中が難しい方は、土日や夕方以降の時間指定も検討してみましょう。

受け取れなかったことで損をするのは受取人自身です。保管期限を過ぎる前に対応することで、余計な手間や費用を回避できるという点は、多くの人に知っておいてほしいポイントです。

郵便局で不在票なしで受け取るときに必要な情報とは

不在票をなくしてしまった、あるいは最初からポストに入っていなかったという状況でも、郵便局で郵便物を受け取ることは可能です。ただし、その場合にはいくつかの情報や書類が必要になります。ここでは、スムーズに受け取るために用意すべき内容をまとめてご紹介します。

まず何より重要なのが、本人確認書類です。受け取りの際には、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど、本人であることを証明できる公的な書類を提示する必要があります。これは、配達される郵便物に宛名が書かれている本人であることを確認するためです。代理人が受け取る場合は、委任状や代理人の本人確認書類も必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。

次に、郵便物の配達状況や追跡番号が分かれば、さらに手続きがスムーズになります。ネットショップなどで注文した荷物であれば、メールやマイページに追跡番号が記載されていることが多く、それを郵便局窓口で伝えると、荷物の特定が簡単になります。追跡番号がない場合でも、配達予定日や差出人名、郵便物の種類(書類・小包など)、送られてきた大まかな日時などを伝えることで、職員が記録をもとに探してくれることがあります。

ただし、郵便局側はセキュリティ上の理由から、住所や名前が一致していても不在票なしでは引き渡しを拒否する場合があります。特に、宛名と来局者の情報に少しでも不一致があれば、郵便物の誤交付を防ぐために厳格な対応がとられます。このため、少しでも正確な情報を伝えられるように準備しておくことが大切です。

また、郵便局によっては本人確認のために来局理由や不在票がない事情を聞かれることもあります。その際には、落ち着いて事実を丁寧に説明することが信頼につながります。

このように、不在票がなくても郵便物を受け取ることはできますが、情報や書類が不十分だと手続きができない可能性もあります。トラブルを避けるためにも、最低限の準備はしてから郵便局を訪れるようにしましょう。

ポストに入らない郵便物はどう扱われる?不在時の対応まとめ

最近はネット通販の普及により、自宅に届く荷物のサイズや重さが多様化しています。その結果、郵便物がポストに入らず、受け取れなかったというケースも増えています。こうした場合、郵便局ではどのように対応しているのかを知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

まず基本的な考え方として、郵便局ではポストに入らない郵便物は対面での手渡しを前提に配達しています。たとえば、A4サイズ以上の書類、厚みのあるカタログ、小包やゆうパックなどは、玄関先での受け渡しが標準です。配達時に不在だった場合には、通常、不在票をポストに残し、荷物をいったん持ち戻る対応が取られます。

ここで重要になるのが、不在票の存在です。不在票には再配達の依頼方法や荷物の保管期限などが記載されており、利用者が次の行動をとるための手がかりになります。しかし、ポストのサイズが小さい、郵便受けが鍵付きで入れづらい、または設置場所が分かりにくい場合、配達員が不在票を投函できずにそのまま持ち戻ってしまうことがあります。

さらに、オートロックのあるマンションなどでは、建物の中に入れず、玄関先までたどり着けないこともあります。このような場合も、不在票が残らないまま配達が終了するケースが出てきます。その結果、利用者が配達に気づかないまま、保管期間が過ぎてしまう可能性があるため注意が必要です。

郵便局ではこのような問題に対処するため、荷物の追跡サービスやLINE連携など、通知機能を充実させています。あらかじめメールやLINEで配達予定がわかるサービスを活用すれば、自宅にいるよう調整したり、不在時の再配達をすぐに手配したりすることが可能です。

また、ポストに入らない郵便物を受け取るために、宅配ボックスの設置や郵便局留めの活用を検討するのも一つの方法です。特に共働き世帯や不在がちな方にとっては、再配達の手間を減らすための有効な対策になります。

このように、ポストに入らない郵便物は不在票を介した再配達が基本ですが、建物の環境や配達状況によって柔軟に対応が変わります。自宅の構造や受け取り方法を見直すことで、よりスムーズな郵便受け取りが実現できます。

郵便局不在票入れない理由を総まとめ|考えられる要因と対応策

- ポストの位置が奥まっていたり見つけにくい場所にあると、不在票の投函が行われないことがある

- オートロック付きマンションなどでは、建物内に入れず不在票を入れられないケースがある

- インターホンを鳴らしても応答がなければ、配達員が不在と判断して持ち戻ることがある

- 郵便受けがチラシや郵便物であふれていると、不在票を物理的に入れられないことがある

- 宛先の住所に部屋番号が抜けている場合など、届け先が特定できず投函を断念するケースがある

- 玄関先に「配達不要」や「チャイム不要」などの貼り紙があると、配達を控える意思表示と判断されることがある

- 繁忙期などで作業量が多いと、配達員が不在票の記入・投函を忘れてしまうことがある

- 配達時間の制約により、インターホン応答の確認が不十分なまま不在扱いにされることがある

- ゆうパックや大型郵便などポストに入らない郵便物は、対面配達が基本となるため不在だと持ち戻られる

- 裁判所からの特別送達は、不在票が入っていなくても法的に到達したものと見なされる場合がある

- 郵便物の保管期限(通常7日程度)を過ぎると、自動的に差出人に返送されることがある

- 不在票がなくても、本人確認書類と受け取りに関する情報があれば窓口で受け取れる場合がある

- 追跡番号を把握していれば、不在票が手元になくても配達状況の確認や再配達依頼が可能になる

- 配達記録上は訪問済みとなっていても、実際には配達員が来ていなかったという事例もごく稀にある

- LINE通知や日本郵便の追跡サービスを使えば、配達予定日や持ち戻り状況を事前に把握できるようになる

関連記事