引っ越しや長期の不在にともなって、郵便物の受け取り先を変更したいという場面は誰にでも訪れます。とくに「郵便局 転送届 家族 代理」と検索している方の多くは、本人以外の家族が代理で郵便物転送手続きを行いたいと考えているのではないでしょうか。

例えば、実家に戻る親族の郵便物を代わりに受け取りたい、あるいは高齢の親の代わりに転送届を出したいというケースもあるでしょう。しかし、住民票を移してない場合や、実家に転送したいといった希望がある場合、手続きのルールをきちんと理解していないと受理されない可能性もあります。

この記事では、郵便局の転送届を家族や代理人が提出する際に必要なものや委任状の扱い、郵便窓口での流れ、ネットで申請する方法までを網羅的に解説します。また、転送届はどこでもらえるのか、実家に郵便物を転送できるのかなど、よくある疑問にも答えていきます。

転送届を代理で出すには、思っている以上に細かい条件や制限があります。この記事を通して、スムーズに郵便局の手続きを進められるよう、正しい知識と手順を一緒に確認していきましょう。

💡記事のポイント4つ

- 家族や本人以外の代理人が転送届を提出できる具体的な条件や注意点

- 転送手続きを行う際に必要となる書類や委任状が必要なケースの判断基準

- 実家や住民票を移していない住所への郵便物転送が可能かどうかのルール

- 郵便窓口・郵送・ネットそれぞれの申請方法とその違いについての理解

郵便局の転送届を家族が代理でやる場合の手続き方法

- 本人以外でも転送届の提出は可能?

- 郵便物転送手続きの基本ルール

- 郵便物の転送 実家に届けることは可能?

- 住民票を移してない場合の対応方法

- 委任状が必要なケースとは?

- 転送届に必要なものを確認しよう

本人以外でも転送届の提出は可能?

郵便局の転送届は、本人が手続きを行うのが原則ですが、状況によっては家族などの代理人による提出も可能です。

例えば、引っ越し準備や入院などで本人が動けない場合、代理人が代わりに転送届を提出することができます。ただし、誰でも代理人になれるわけではありません。必要な条件や書類を満たす必要があります。

まず、同一世帯に住む家族であれば、比較的スムーズに手続きを行うことが可能です。この場合でも、代理人が本人確認書類を持参する必要があります。窓口での手続き時には、転居者と代理人の双方の本人確認書類を提示することが求められます。

一方で、提出者が別世帯の親族や知人である場合は、委任状の提出が必要です。委任状とは、本人が代理人に手続きを委任することを明記した文書であり、氏名や住所、転送先などの情報が記載されていなければなりません。この書類をもとに郵便局が手続きの正当性を確認します。

たとえば、離れて暮らす高齢の親に代わって、息子や娘が郵便物の転送手続きをしたいと考えた場合、親の本人確認書類のコピーと、親が作成した委任状が必要になります。さらに、提出者本人の身分証明書も持参しなければなりません。

ただし、転送できるのは「本人が実際に居住する場所」に限られています。代理人の自宅など、本人が住んでいない場所への転送は認められていません。これは、過去に不正な転送によってトラブルが発生した事例があるためです。

さらに、郵便局では転居の事実を確認するために、現地訪問や旧住所への確認書送付などの対応を行う場合があります。これにより、虚偽の届出を防止する体制が整えられています。

このように、本人以外でも転送届の提出は可能ではありますが、あらかじめ必要な条件や書類、注意点を理解した上で手続きを進めることが重要です。代理人による提出は便利な反面、ルールを誤解していると受付ができないこともあるため、しっかりと準備を整えるようにしましょう。

郵便物転送手続きの基本ルール

郵便物の転送サービスとは、引っ越しや長期不在などで住所が変わる際に、旧住所に届いた郵便物を新しい住所に転送してもらえる制度です。

このサービスは、日本郵便が無料で提供しており、申請から1年間のあいだ郵便物を自動で転送してくれます。非常に便利な制度ですが、利用するにあたってはいくつかの基本的なルールがあります。

まず大前提として、転送できるのは「日本郵便が取り扱う郵便物」に限られます。たとえば、ゆうパックや定形郵便、書留などが該当しますが、ヤマト運輸や佐川急便など他の運送会社が扱う荷物は対象外です。ネット通販の荷物などを受け取りたい場合は、それぞれのサービスで住所変更の手続きが必要になります。

次に注意したいのが、「転送不要」と記載された郵便物は対象外になる点です。このような郵便物は、転送先ではなく差出人に返送される仕組みになっています。クレジットカード、キャッシュカード、マイナンバー関連の書類など、本人が確実に受け取るべき重要な書類に多く使われているため、転送サービスの対象にはなりません。

また、転送期間は「転居届を提出した日から1年間」です。ここでよくある勘違いが、「転送開始希望日から1年間」だと思い込んでしまうケースです。届出日が起点になるため、なるべく引っ越しの直前ではなく、余裕を持って早めに提出することが大切です。

さらに、転送サービスは「本人が実際に住んでいる新住所」に対してのみ利用可能です。家族の代理で手続きを行う場合でも、新しい住所にその本人が住んでいるという前提が必要になります。本人が住んでいない場所へ郵便物を届けることはできません。

加えて、転送届の登録完了には3〜7営業日程度かかるため、引っ越し後すぐに転送が始まるわけではありません。このタイムラグを考慮して、引越し日より前に申請しておくと安心です。

このように、郵便物の転送手続きを正しく活用するためには、事前にルールを理解しておくことが不可欠です。ルールに従って申請すれば、手間をかけずに郵便物を受け取ることができるため、引越しや一時的な住所変更時には積極的に活用しましょう。

郵便物の転送 実家に届けることは可能?

郵便物を本人の実家に転送したいと考える方は多いですが、これは注意が必要なケースです。なぜなら、郵便局の転送サービスでは「本人が実際に住んでいる住所」以外への転送は原則として認められていないためです。

たとえば、「一人暮らしをやめて実家に戻る予定なので、先に郵便物だけ実家に転送してほしい」と思っても、実家に実際に住んでいるという証明がなければ、転送手続きは受理されない可能性があります。郵便局では、転送先の住所に本人が居住しているかどうかを確認する体制が整っており、現地訪問や旧住所への確認書の送付といった手続きが行われることもあります。

つまり、形式上の転送手続きはできたとしても、確認の段階で転送先への居住実態がないと判断されれば、転送は停止されることになります。特にストーカー対策やなりすまし被害の防止の観点から、郵便局は転送先の確認を厳格に行っているのです。

一方で、本人が実際に実家へ戻って生活を開始している場合や、長期の滞在をするような場合であれば、転送先として実家を指定することは可能です。重要なのは、郵便局が「その住所に本人が居住している」ということを確認できるかどうかです。

どうしても実家で郵便物を受け取りたい場合は、郵便局の転送サービスに頼るのではなく、差出人に直接連絡して送付先を実家の住所に変更してもらう方法がおすすめです。例えば、役所・保険会社・銀行・通販サイトなどには、それぞれ宛先変更の手続きが用意されており、正式に手続きを行えば、希望する住所へ郵便物を届けてもらえます。

このように、実家に転送を希望する場合は、郵便局の転送サービスだけで解決しようとせず、必要に応じて送付元のサービスへ連絡を取ることが現実的な対応となります。

住民票を移してない場合の対応方法

住民票を移していない状態で引っ越しをした場合、郵便物の転送手続きをどうすればよいのか迷う方もいるかもしれません。

結論から言えば、郵便局の転送サービスは住民票の有無とは関係なく利用できます。つまり、住民票を移していなくても、郵便局に転居届を提出することで郵便物の転送は可能です。

これは意外に思われるかもしれませんが、郵便局が行っているのは「住民情報の管理」ではなく、「郵便物の配送先の変更」だからです。そのため、転送届の記載住所が住民票と一致している必要はなく、あくまで本人確認ができれば手続きが進められます。

ただし、ここで注意しておくべき点があります。転送サービスを利用するためには、提出者および転居者の本人確認が必要です。オンラインでの申請(e転居)を使う場合は、ゆうびんIDと顔写真付きの本人確認書類が必須になります。

さらに、転居届の登録後、郵便局では実際に引っ越し先の住所に住んでいるかどうかを確認する場合があります。この際、住民票の写しを求められることはありませんが、現地訪問や旧住所への確認書送付などを通して、居住実態があるかどうかがチェックされます。

もし住民票を移していない理由が「短期滞在」や「一時的な引っ越し」である場合でも、郵便物を確実に受け取りたいのであれば、転居届は早めに提出しておくべきです。とくに、公共料金の請求書や役所からの通知など、重要な書類を受け取り損ねると大きな不利益につながることもあります。

また、転送サービスは1年間限定のため、それ以上転送を継続したい場合には、再度転居届を提出して更新する必要があります。住民票を移していないと忘れがちになるため、期限管理も忘れずに行いましょう。

このように、住民票を移していない場合でも、転送サービスの利用は可能です。ただし、住所変更の届出とは異なる制度であることを理解し、正しい書類と手順で申し込むことが大切です。

委任状が必要なケースとは?

郵便局の転送届を代理で提出する場合、すべてのケースで委任状が必要になるわけではありません。ただし、提出者と転居者が「別世帯」である場合には、基本的に委任状の提出が求められます。

同一世帯であれば、家族としての関係性が明らかになっているため、本人確認書類の提示のみで手続きが完了することが多くなっています。たとえば、親が子どもの転送届を出す、または夫が妻の分も含めてまとめて提出するような場合には、委任状が不要です。

一方で、別居している親族や第三者が代理人となる場合には、「本人の意思に基づいた手続きであること」を示す必要があります。ここで委任状の役割が重要になります。

具体的には、以下のような状況では委任状が必要です。

・別住所に住む子どもが、高齢の親の転送手続きを代理で行う

・親戚や知人が転送届を提出する場合

・後見人などの法的代理人であっても、事前の確認が求められるケース

郵便局では、委任状の書式を一律で指定しているわけではありませんが、以下のような情報が記載されていれば有効です。

・委任する本人の氏名・住所

・代理人の氏名・住所

・「転居届の提出を委任する」という内容の記載

・日付

・本人の自筆署名または記名押印

また、委任状は手書きでも構いませんが、内容が不明確だと手続きが受理されない可能性もあります。不安な場合は、郵便局の公式サイトや窓口で確認したうえで準備すると安心です。

このように、委任状は「本人以外による申請が正当なものである」ことを証明する大切な書類です。提出者が別世帯である場合や、家族関係が不明確なケースでは、必ず用意しておきましょう。

転送届に必要なものを確認しよう

転送届を提出する際には、申請方法にかかわらず、いくつかの必要書類や情報があります。手続きに不備があると転送が開始されず、重要な郵便物が届かなくなる恐れもあるため、事前の準備は非常に重要です。

手続き方法は主に3つあり、「郵便局窓口で提出」「郵送で提出」「インターネット(e転居)で提出」があります。それぞれで必要なものが若干異なるため、自分が選ぶ方法に応じて確認する必要があります。

まず、窓口で手続きを行う場合は、以下の書類を持参しましょう。

・提出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

・転居者の本人確認書類(コピーでも可)

・転居届用紙(郵便局で入手可能)

・委任状(別世帯の場合のみ)

窓口での手続きは、郵便局の職員と対面でやり取りできるため、初めての人でも安心して進めやすい方法です。

次に、郵送で提出する場合には、以下の点に注意が必要です。

・本人確認書類の写しを同封すること(表面・裏面両方)

・転居届用紙を正しく記入すること

・内容に不備がないよう、必要事項を丁寧に記載すること

特に気を付けたいのが、健康保険証などを提出する際には「保険者番号」や「被保険者番号」などのマスキングを忘れないことです。個人情報保護の観点から、不要な情報は隠して提出するように求められています。

インターネットで申請する「e転居」の場合には、以下が必要です。

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付き)

・スマートフォン(書類の撮影や読み取りに必要)

・ゆうびんID(事前登録が必要)

オンライン申請は24時間いつでもできるという大きなメリットがありますが、本人確認の方法によっては、数日間の審査時間が必要になる場合があります。特に急いでいる場合には、窓口での手続きの方が確実なこともあるため、状況に応じて判断しましょう。

このように、転送届を提出するには「方法に応じた必要書類」があります。どの方法を選ぶにせよ、事前にしっかりと確認し、不備がないように準備することがスムーズな転送のカギとなります。

郵便局の転送届を家族が代理で申請するときの注意点

- 引っ越す前に知っておくべきこと

- ネットでできる転送届申請の方法

- 郵便窓口での転送届の出し方

- 転送届はどこでもらえるの?

- 家族の代理提出ができないケースとは?

引っ越す前に知っておくべきこと

引っ越しの準備では、荷造りやライフラインの手続きに気を取られがちですが、郵便物の転送手続きも忘れてはいけない大切なステップです。これを怠ると、重要な書類や請求書が旧住所に届いてしまい、最悪の場合、第三者に個人情報が渡ってしまうリスクもあります。

まず、転送サービスの開始には時間がかかるという点に注意が必要です。郵便局へ転居届を提出しても、その日からすぐに転送が始まるわけではありません。通常、手続き完了から実際の転送開始までに3〜7営業日かかります。つまり、引っ越し後に手続きをしてもタイミングが合わず、郵便物が旧住所に届いてしまう可能性があるということです。これを避けるには、できれば引っ越しの1週間前には転居届を提出しておくのが安心です。

また、郵便局の転送サービスで転送できるのは、日本郵便が扱う郵便物に限られます。ヤマト運輸や佐川急便といった民間の宅配業者の荷物は対象外となるため、これらについては別途、利用中のサービスで住所変更手続きを行う必要があります。

「転送不要」と記載された郵便物も転送の対象外です。たとえば、マイナンバー関連や金融機関からのカード類などは、転送されずに差出人に返送される仕組みです。これに該当する書類については、個別に住所変更の届け出を済ませておく必要があります。

さらに、転送期間は「転居届を提出した日から1年間」である点にも注意しましょう。転送希望日ではなく届出日が起点となるため、早すぎても後からの転送延長が必要になります。期間を正確に把握し、必要に応じて更新の手続きを行うようにしましょう。

このように、郵便物の転送はただの事務手続きではなく、引っ越し後のトラブルを防ぐための大切な対策の一つです。転送サービスの仕組みやタイミングを理解して、余裕をもって準備しておくことが、安心して新生活を始めるためのポイントになります。

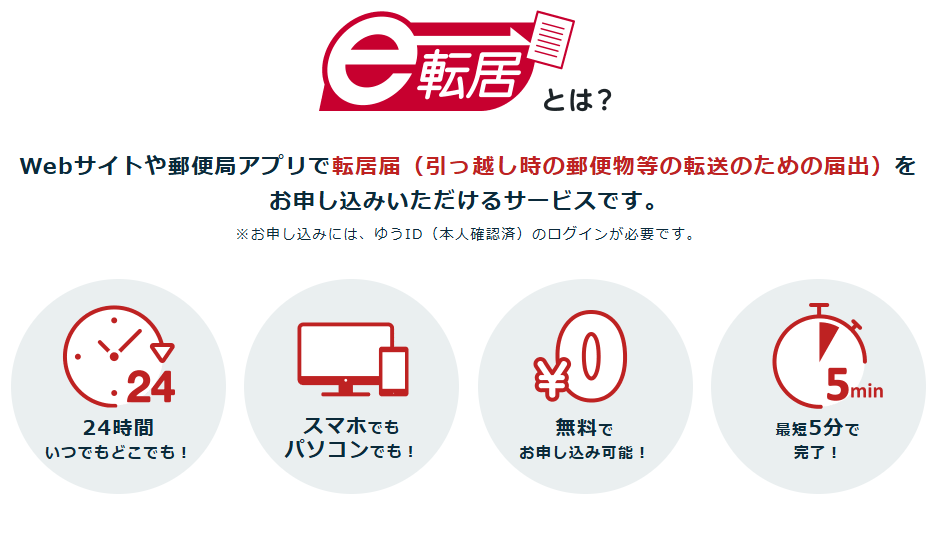

ネットでできる転送届申請の方法

郵便局の転送届は、インターネット上でも簡単に申請できます。スマートフォンやパソコンがあれば、わざわざ郵便局の窓口へ出向く必要はありません。このサービスは「e転居」と呼ばれ、日本郵便が公式に提供しているものです。

まず、ネットで転居届を提出するためには、事前に「ゆうびんID」の取得が必要です。このIDは、日本郵便の各種オンラインサービスを利用する際に使う共通アカウントで、無料で作成することができます。

申請の流れとしては、まず「e転居」の専用サイトへアクセスし、ゆうびんIDでログインします。ログイン後は、表示される案内に従って、転居者の情報・旧住所・新住所・転送希望日などを入力していきます。

次に、本人確認を行うステップがあります。本人確認の方法は2つあり、ひとつは「マイナンバーカードの読み取り」、もうひとつは「顔写真付き本人確認書類の撮影による確認」です。いずれの場合もスマートフォンのカメラを使うことになります。

顔写真付きの本人確認書類として使えるのは、運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書、在留カードなどが対象です。スマートフォンで書類を撮影し、案内に従って顔認証も行えば、本人確認は完了となります。

本人確認にかかる審査時間は、方法によって異なります。マイナンバーカードによる読み取りであれば、即日~翌営業日で完了することが多く、比較的スムーズです。一方、顔写真による本人確認は、3日程度かかる場合もあるため、急ぎの場合は早めの対応が求められます。

e転居の最大のメリットは、時間や場所にとらわれず手続きができる点です。仕事が忙しくて窓口に行けない人や、遠方からの引っ越しで郵便局に行けない人にとっては特に便利な手段といえます。

ただし、e転居では同時に転送手続きができる人数が6人までと制限されている点や、本人の同席がないと手続きが進められない場合もあるため、代理人による申請には向いていません。代理申請をしたい場合は、窓口や郵送での手続きを検討するのが良いでしょう。

このように、ネットでの転送届申請は利便性が高い一方で、事前準備や本人確認の方法にはいくつかの条件があります。手続きに慣れていない方でもスムーズに進められるよう、事前に必要なものを確認し、申請に進むことが大切です。

郵便窓口での転送届の出し方

郵便局の転送届は、直接郵便窓口で手続きを行う方法がもっともオーソドックスで確実です。対面で説明を受けながら進められるため、申請に不安がある方や、代理人として提出する方にとっても安心して利用しやすい方法です。

郵便窓口で転送届を出す場合、まず必要なのは「転居届用紙」です。これは、全国の郵便局の窓口に設置されており、無料で手に入れることができます。用紙を受け取ったら、その場で必要事項を記入し、本人確認書類と一緒に窓口へ提出します。

本人確認書類として有効なものには、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、運転経歴証明書などがあり、原則として顔写真付きのものが推奨されています。なお、健康保険証を提示する際は、個人番号や被保険者番号の部分を見せないようにするなど、個人情報保護の観点からの配慮も必要です。

また、転送対象となる本人と、実際に届出を行う提出者が異なる場合には、それぞれの本人確認書類を用意する必要があります。提出者が別世帯である場合や、明確な続柄が証明できない場合は、委任状の提出も必要になるため、事前に準備しておきましょう。

郵便窓口での手続きの強みは、記入内容に不備があった場合でもその場で修正できる点です。さらに、対面で説明を受けながら進められるため、書類の記載ミスや提出漏れといったトラブルを未然に防ぐことができます。特に初めて転居届を提出する方には適した方法と言えるでしょう。

なお、郵便窓口での手続きは、営業時間内に足を運ぶ必要があります。通常は平日の9時から17時頃までの対応が多く、土日や祝日は取り扱いがない場合もあるため、事前に最寄りの郵便局の営業時間を確認しておくと安心です。

このように、郵便窓口での転送届の提出は、対面で安心して進められる反面、時間と手間がかかる面もあるため、スケジュールに余裕を持って対応することが大切です。

転送届はどこでもらえるの?

転送届の用紙は、日本全国の郵便局にて無料で受け取ることができます。どこの郵便局であっても共通の様式を使用しているため、引っ越し先・旧住所の地域を問わず、どの郵便局でも申請が可能です。

窓口に行けば、カウンターや申請書記入台の周辺に「転居届」の用紙が設置されていることが多く、わからない場合は職員に声をかければ案内してもらえます。転居届は、一般の郵便用紙よりもやや厚めの紙でできており、3面構成の折りたたみ式になっています。

この用紙には、旧住所・新住所・転送を希望する家族の氏名などを記載する欄があり、記入欄が最大5名分あるのが特徴です。6人以上をまとめて転送したい場合は、別の用紙を追加で記入する必要があります。

注意したいのは、郵便局の公式ウェブサイトなどで「転居届の見本」が掲載されていることがありますが、それを印刷して使用することはできないという点です。あくまで見本は内容確認のためのものであり、正式な申請には郵便局に設置された専用の用紙が必要です。

また、転送届には「専用の返信用封筒」も付属しており、これを利用すれば郵送で提出することも可能です。切手は不要で、そのままポストに投函できます。この封筒も、郵便局の窓口で転居届と一緒に受け取ることができます。

郵便局に行く時間がないという場合は、e転居などのオンライン手続きを検討する方法もありますが、紙の転居届を使いたい場合は、必ず窓口で入手する必要があります。

このように、転送届は全国の郵便局で自由に受け取れる一方、印刷したものやコピーでは無効になるため、正規の用紙を確実に入手して手続きを進めることが大切です。ポスト投函や窓口提出のいずれを選ぶにしても、正規の様式を用いた申請が受付の条件となります。

家族の代理提出ができないケースとは?

郵便局の転送届は、家族が代理で提出することが可能な手続きです。ただし、すべてのケースで代理提出が認められるわけではなく、一定の条件を満たさなければ受付されないことがあります。特に注意したいのは、「本人が実際に住んでいない住所に転送しようとするケース」と「確認書類や委任状が不十分な場合」です。

まず、郵便物の転送先として指定できるのは、原則として「本人が居住している場所」に限られています。たとえば、高齢の親がひとり暮らしをしており、その親の郵便物を別居中の子どもが自宅で受け取ろうとするケースを考えてみましょう。このような場合、親が実際にその子どもの家に住んでいない限り、転送先としては認められません。これは、日本郵便が不正な転送(たとえばなりすましやストーカー行為)を防ぐ目的で、「転送先の居住実態」を重視しているからです。

また、たとえ家族であっても、提出者が別世帯に住んでいる場合には、本人の署名入りの委任状が必要です。委任状が用意されていない場合、窓口での手続きは受理されません。さらに、転居者および提出者双方の本人確認書類の提示も求められます。いずれかが不足していたり、記載内容に不備があった場合も、代理提出はできないと判断されることがあります。

加えて、郵便局では転居の事実確認を行う場合があります。これは、転送届の正当性を確認するためのもので、日本郵便の職員が転送先住所を訪問したり、旧住所に確認書を送付したりすることで実施されます。こうした確認の中で「本人がその住所に住んでいない」と判断された場合、たとえ家族が提出していたとしても、転送処理は停止される可能性があります。

さらに、e転居(インターネット申請)で代理人が手続きをすることは、実質的に不可能です。e転居では、本人名義の「ゆうびんID」でログインしたうえで、スマートフォンを用いた本人確認が必須となります。このため、本人がその場にいなければ手続きを完了することはできません。

このように、家族であっても代理提出ができないケースは複数存在します。共通して言えるのは、「本人の意思が確認できない場合」や「本人が実際に住んでいない住所への転送を希望する場合」は、申請が拒否される可能性が高いということです。手続きをスムーズに進めるためには、必要書類の準備と、転送先の住所に関する正確な情報が不可欠です。

郵便局の転送届を家族が代理で手続きする際のポイントまとめ

- 郵便局の転送届は家族が代理で提出することができる

- 同一世帯の家族なら委任状なしでも対応可能

- 別世帯の家族や知人は委任状が必要となる

- 転送先は本人が居住している住所でなければならない

- 居住実態の確認として現地訪問や確認書送付が行われることがある

- 転送対象は日本郵便が扱う郵便物に限定される

- 民間配送業者の荷物は転送の対象外である

- 「転送不要」と記載された郵便物は差出人に返送される

- 転送サービスの有効期間は届出日から1年間である

- 転送期間満了後は再申請により延長が可能

- 申請方法には窓口・郵送・e転居(ネット)の3種類がある

- e転居には本人名義のゆうびんIDと本人確認が必要

- 郵送申請では本人確認書類の写しと正規の転居届が必要

- 郵便局の窓口で申請する際はその場で不備の修正ができる

- 転送届は全国の郵便局窓口で無料で入手できる