郵便局の不在票をなくした場合、どのように対処すべきか悩む方は多いです。この記事では、まず窓口での対応方法をはじめ、知恵袋に寄せられる実際の解決策や問い合わせ時の注意点について詳しく解説します。追跡番号ない場合の対処法や、郵便局が不在票入れない理由についても触れ、受け取りは何時まで可能なのか、何日間保管されるのかなど、基本情報を網羅しています。

さらに、不在票を無視すると荷物が返送されたり、再配達依頼が遅れるリスクが高まるため、迅速な対応が求められます。再配達依頼に関しては、再配達は何回までできますか?という疑問も多く寄せられていますが、この記事ではその回数の目安や具体的な手続き方法についても詳述します。

また、郵便局の不在票をなくした状況では、問い合わせを行う際に必要な情報を正確に把握しておくことが重要です。たとえば、差出人や発送日時、届け先の住所などが挙げられます。これにより、窓口や電話での問い合わせがスムーズに進み、再配達依頼も確実に行うことが可能となります。この記事を通して、郵便局 不在票 なくした場合の正しい対処法を理解し、安心して郵便物の再配達を依頼できるようになることを目指します。

💡記事のポイント

- 郵便局窓口での対応方法を理解できる

- 問い合わせ時のポイントと必要情報を把握できる

- 追跡番号がない場合の対処法と保管期間について知ることができる

- 再配達依頼の手順と回数の目安を学べる

郵便局の不在票をなくした時の確認方法

- 郵便局窓口での対応方法

- 知恵袋で見つけた解決策は?

- 問い合わせする際のポイント

- 不在票を入れない理由とは?

- 追跡番号がない場合の対処法

郵便局窓口での対応方法

郵便局の不在票をなくしてしまった場合、最も確実な対応方法の一つが郵便局窓口で直接確認を行うことです。手元に不在票がない状況では、まず最寄りの郵便局へ足を運ぶのが第一歩になります。この際に重要なのは、できる限り詳しい情報を持っていくことです。たとえば、自分の氏名、届け先住所、荷物の差出人の名前、発送されたおおよその日付、荷物の内容(書類や商品など)を事前にメモしておくと、職員が荷物を探す手がかりになります。

また、本人確認のために公的な身分証明書を必ず持参しましょう。運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどが有効です。もし印鑑を求められるケースがある場合は、念のため持参しておくと安心です。

郵便局の窓口では、専用端末でデータを照会し、該当する荷物が保管されているかを確認してもらえます。追跡番号が不明であっても、届け先や発送情報から該当する荷物を探すことは十分可能です。ただし、他の荷物と混同しないよう、できるだけ正確な情報を伝えることが重要です。

郵便局の営業時間にも注意が必要です。一般的な郵便局は平日の9時から17時まで営業していますが、一部の窓口では土曜日の午前中も対応している場合があります。日曜・祝日は休業であることが多いため、事前に郵便局の公式サイトやGoogleマップなどで営業時間を確認しておきましょう。

さらに、該当の郵便物がすでに返送されてしまっている場合もあります。不在票の投函日から7日を過ぎると、原則として荷物は差出人に返送されてしまうため、その確認も含めて窓口で尋ねておくと安心です。返送済みであっても、再送を依頼する方法や、差出人への連絡手段などをその場で案内してもらえることがあります。

このように、郵便局窓口での対応は直接スタッフとやりとりできるため、情報の伝達が確実で、状況に応じた案内を受けられるメリットがあります。急ぎの用件や重要な郵便物であれば、電話やネットでの問い合わせよりも、窓口での対面対応を優先するとスムーズな解決につながるでしょう。

知恵袋で見つけた解決策は?

「郵便局の不在票をなくしてしまった」という悩みは、実は多くの人が経験していることであり、知恵袋などのQ&Aサイトにはさまざまな実体験に基づく解決策が投稿されています。これらの情報は、公式サイトではカバーしきれない“現場ならではの対応”が見えるため、非常に参考になります。

代表的な投稿の中には、「追跡番号がわからなくても再配達を依頼できた」という報告があります。この方法では、郵便局の公式ウェブサイトから自分の住所や名前、差出人の情報などを入力し、問い合わせフォームや再配達依頼ページを通じて手続きを進めることができたというケースです。郵便番号や届け先住所の正確な入力が鍵になります。

また、「お客様サービス相談センター」に電話をかけて、直接オペレーターに状況を伝えたという体験談も多く見られます。特に急ぎの荷物であった場合、この方法は非常に効果的です。オペレーターは住所、氏名、差出人などの情報をもとに該当する荷物を探してくれるため、再配達や窓口受け取りへの案内をスムーズに行ってもらえたという声が複数あります。

さらに、「郵便局の窓口に直接行って相談したらすぐに解決した」という投稿もよく見られます。こうしたケースでは、不在票がなくても本人確認書類があれば、荷物の有無をその場で確認してもらえるとのことです。特に、追跡番号がなくても差出人情報や住所で検索してもらえたという投稿は、同じ状況で困っている人にとって心強い情報といえます。

ただし、知恵袋の情報には古い内容や地域によって対応が異なるものもあるため、鵜呑みにせず、必ず最新の情報と照らし合わせて活用することが大切です。最終的には、郵便局の公式な案内や相談窓口に確認することで、確実な対応が取れるようになります。

知恵袋での体験談は、公式マニュアルには載っていない“柔軟な対応例”が多く紹介されているため、実際に困っているときのヒントとして非常に有用です。問題解決の第一歩として、こうしたユーザー投稿を参考にしながら、自分にとって最も取りやすい方法を選ぶとよいでしょう。

問い合わせする際のポイント

不在票をなくした状態で郵便局に問い合わせを行う際には、いくつか押さえておきたい重要なポイントがあります。最も大切なのは、相手が荷物を特定しやすくなるよう、情報をできる限り正確かつ具体的に伝えることです。

たとえば、追跡番号が手元にない場合でも、差出人の名前、発送されたおおよその日付、荷物の内容(書類・小包・商品など)、そして自分の氏名・住所・電話番号をあらかじめ用意しておくことで、郵便局側は照合しやすくなります。これにより、問い合わせにかかる時間も短縮されるでしょう。

電話で問い合わせを行う場合は、「郵便局お客様サービス相談センター」の利用が便利です。全国共通で対応しており、オペレーターが状況をヒアリングしながら、該当する荷物を探してくれます。このときも、前述した情報をスムーズに伝えられるよう、手元にメモを準備しておくと安心です。また、音声ガイダンスが流れるため、ガイダンスの番号案内に従って「再配達」や「その他」を選択することになります。操作に迷った場合は、できるだけ「オペレーターに繋ぐ」番号を選びましょう。

窓口へ直接足を運ぶ場合にも同様に、必要な情報を整理しておくことが大切です。加えて、公的な本人確認書類(運転免許証や保険証など)の持参は必須となります。郵便物の種類によっては印鑑が必要になることもあるため、念のため印鑑も持って行くと安心です。

問い合わせのタイミングもポイントです。電話窓口は平日・土日祝日ともに対応しているものの、昼前後や夕方は混雑しやすく、つながりにくいことがあります。そのため、開局直後の午前中や午後の早い時間帯を狙って電話するのがスムーズです。窓口に行く場合も同様で、混雑を避けたいなら午前中が狙い目です。

このように、問い合わせの際には「情報の整理」「本人確認の準備」「タイミングの見極め」が大切なポイントになります。焦らず落ち着いて対応すれば、不在票がなくてもスムーズに再配達や受け取りの手続きが進められるでしょう。

不在票を入れない理由とは?

「ポストを見ても不在票が入っていなかった」というケースは意外と多く、なぜ不在票が届かないのか疑問に感じたことがある方も少なくありません。実は、不在票が入れられないのにはいくつかの明確な理由があります。

まず考えられるのが、表札が出ていない、または表札の名前が宛名と一致しない場合です。郵便局の配達員は、届け先住所と表札の名前が一致しているかを確認して投函します。名前が違う、あるいは表札がない場合は、不在票を入れるのを避けることがあります。これは誤配防止のための対応であり、万が一のトラブルを避けるために取られている措置です。

次に、集合住宅に多いケースとして、郵便受けが満杯になっている場合が挙げられます。チラシや郵便物で郵便受けがあふれていると、不在票を差し込むスペースがなく、投函できないことがあります。こういった場合、配達員はやむを得ず不在票を持ち帰ることになります。

また、天候や安全面を考慮して、不在票の投函を控えることもあります。たとえば、強風や雨で不在票が飛ばされたり濡れて読めなくなったりするリスクがあると判断された場合には、不在票の投函が見送られることがあります。さらに、不審者情報や配達エリアの防犯上の判断で、不在票を入れず持ち帰るという対応が取られることもあります。

そしてもう一つ見落としがちな原因として、「配達員の記入ミスやうっかり忘れ」も存在します。配達は時間に追われる業務のため、まれに不在票の記入漏れや投函忘れが起きてしまうことがあります。

このように、不在票が入れられない理由は決して一つではなく、配達員の判断や現場の状況によって大きく左右されます。不在票が入っていないからといって配送されていないとは限りません。もし不在票がないのに荷物の到着が確認できている場合は、早めに郵便局へ問い合わせるか、最寄りの郵便局窓口へ直接足を運んで確認するのが賢明です。

追跡番号がない場合の対処法

不在票をなくしてしまい、さらに追跡番号もわからない場合、多くの人が「もう荷物は受け取れないのでは?」と不安になるかもしれません。ですが、正しい手順を踏めば追跡番号がなくても荷物を受け取れる可能性は十分にあります。重要なのは、焦らずに、郵便局側が荷物を特定できる情報を整理して伝えることです。

まず最初にやるべきことは、荷物の差出人から何か情報を得られないかを確認することです。たとえばネットショップで商品を購入した場合、「発送完了メール」などに追跡番号が記載されていることがよくあります。メールを検索したり、注文履歴を見返したりすることで、追跡番号が見つかる可能性があります。

それでも追跡番号が不明なままであれば、次に郵便局への問い合わせを検討しましょう。この際、担当者が荷物を探しやすくするために必要なのが「補足情報」です。届け先の郵便番号、住所、氏名、電話番号に加えて、荷物の差出人の情報や発送日、荷物の種類(例:ゆうパック、書留など)などをできる限り具体的に伝えると、特定できる確率が高くなります。特に差出人が企業や自治体の場合は、組織名も重要な手がかりになります。

問い合わせは、最寄りの郵便局窓口へ直接行くか、「郵便局お客様サービス相談センター」へ電話をかける方法があります。窓口に行く場合は、本人確認書類(運転免許証など)を持参することを忘れないようにしましょう。センターに電話する際は、混雑する時間帯(昼前後や夕方)を避け、午前中や午後の早い時間帯にかけるとつながりやすくなります。

荷物の保管期間は原則として7日間であるため、問い合わせを急ぐことも大切です。万が一、期限を過ぎていた場合でも、返送の有無をその場で確認してもらえることがあります。対応によっては、差出人に再送を依頼できるケースもあるため、あきらめずに行動を起こすことが大切です。

追跡番号がわからない状況でも、丁寧な情報整理と早めの対応によって、荷物を受け取る道はしっかり確保されています。パニックにならず、一つひとつ手順を踏んで対応することが解決の鍵です。

郵便局の不在票をなくした時の再配達依頼

- 受け取りは何時まで可能?

- 郵便物は何日間保管される?

- 再配達依頼の正しい手順

- 無視するとどうなる?注意点

- 再配達は何回までできますか?

受け取りは何時まで可能?

郵便局での荷物の受け取りができる時間帯は、利用する郵便局の種類によって異なります。特に忙しい日常を送る方にとって、「何時まで受け取れるのか」は重要な情報です。まず前提として、通常の郵便局の窓口営業時間は、平日が午前9時から午後5時までのところが一般的です。土曜日は午前中のみ営業している場合もありますが、日曜・祝日は原則として休業です。

一方で、より柔軟な時間帯での受け取りが可能な「ゆうゆう窓口」というサービスを提供している郵便局もあります。ゆうゆう窓口とは、通常の営業時間外でも郵便物の受け渡しなどに対応している特別な窓口です。場所によっては平日は夜9時まで、土日祝日も対応している場合があります。このため、日中に郵便局へ行けない人にとっては非常に便利な選択肢になります。

郵便局での受け取り以外にも、再配達を依頼して自宅で受け取る方法もあります。再配達では、6つの時間帯から希望の配達時間を選ぶことが可能です。具体的には、午前中、12時~14時、14時~16時、16時~18時、18時~20時、19時~21時の中から選択できます。ただし、地域によってはすべての時間帯に対応していない場合もあるため、事前に確認することが望ましいです。

また、受け取り方法を郵便局留めやコンビニ受け取りに変更することで、さらに柔軟なスケジュール対応が可能になるケースもあります。たとえば、コンビニでの受け取りであれば、24時間いつでも荷物を引き取れるため、仕事帰りや深夜などでも対応可能です。

注意点としては、郵便物の種類によっては受け取りに制限がある場合があります。たとえば、現金書留や本人限定受取の郵便物は、必ず本人確認書類が必要となり、郵便局窓口でしか受け取れないこともあります。また、保管期間が過ぎた荷物は差出人に返送されてしまうため、余裕をもって受け取りに行くことが重要です。

このように、郵便物の受け取り時間は一律ではなく、利用する窓口やサービスによって柔軟に選択できます。自分のライフスタイルに合わせた受け取り方法を選ぶことで、無理なく荷物を受け取ることができるでしょう。

郵便物は何日間保管される?

郵便局が不在時に持ち帰った郵便物は、一定期間郵便局で保管されます。保管期間は郵便物の種類によって多少異なりますが、基本的には「7日間」が目安です。この7日間は、不在票が投函された日を含めてカウントされることが一般的で、土日や祝日も日数に含まれます。

たとえば、火曜日に不在票が入っていた場合、翌週の月曜日までが保管期間となり、その期間内に受け取らないと郵便物は差出人に返送されてしまいます。保管期間が終了した荷物は、再配達の対象から外れ、返送または処分となるため注意が必要です。とくに、個人宛ての書類や重要な通知、購入商品の配送など、再送が困難な場合はトラブルに発展することもあります。

保管期間は多くの場合、ゆうパック・書留・特定記録・レターパックなどすべての郵便物において共通ですが、中には例外もあります。例えば、本人限定受取郵便や国際郵便物、保冷便(チルドゆうパックなど)は保管期間が短くなることがあります。特にチルドなどの温度管理が必要な荷物は、衛生上の観点から3日程度で返送されることもあるため、早急な対応が必要です。

また、郵便局によっては、荷物の保管期限が近づいた際に「保管期限のお知らせ通知」がSMSやメールで届く場合もありますが、これはすべての荷物が対象というわけではありません。そのため、不在票を見落としたりなくした場合も、発送元からの連絡や配送予定を把握しておくことが大切です。

不在時に郵便物が届く可能性があるとわかっている場合は、事前に配達日時の変更や、置き配・郵便局留めを活用するのも良い手段です。これにより、保管期間を気にせず、自分のスケジュールに合わせて受け取りができるようになります。

このように、郵便物の保管期間は原則7日間ですが、郵便物の種類や郵便局の対応によって異なることがあるため、できるだけ早めに受け取る、もしくは再配達を申し込むことをおすすめします。

再配達依頼の正しい手順

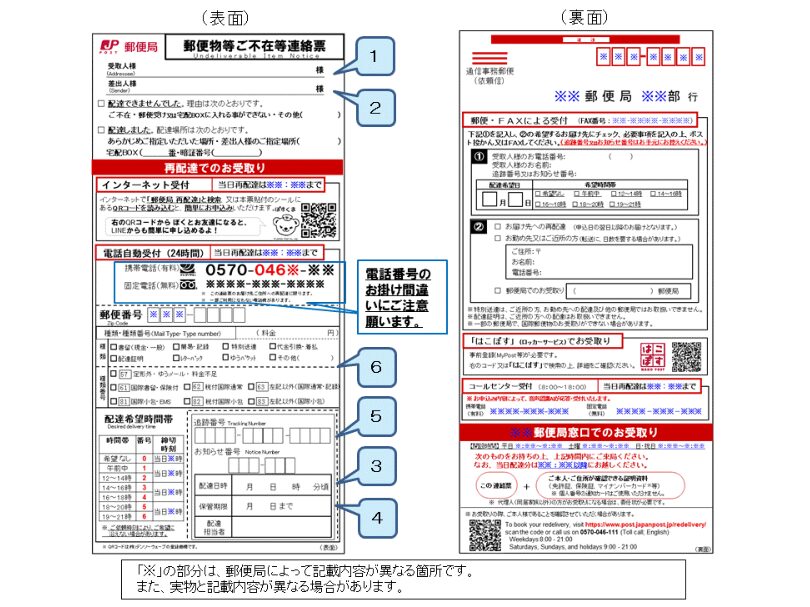

不在票を受け取った後、荷物を確実に受け取るには「再配達依頼」が必要になります。この手続きは難しくなく、いくつかの方法から自分に合ったものを選んで行うことが可能です。現在、日本郵便ではインターネット、電話、LINEなどを通じた再配達の申し込みが可能になっており、24時間いつでも手続きできます。

まず、不在票が手元にある場合は「お問い合わせ番号(追跡番号)」を確認しましょう。この番号は、再配達の手続きにおいて非常に重要です。再配達依頼のフォームや電話の音声ガイダンスで入力を求められるため、事前に控えておくとスムーズに進みます。

次に、再配達の方法を選びます。最も手軽なのは、日本郵便の公式サイトにアクセスして専用の再配達ページから申し込む方法です。画面に従って、追跡番号、住所、氏名、連絡先、希望する配達日時を入力することで、数分で手続きが完了します。また、スマートフォンを使えば、日本郵便の公式LINEアカウント「ぽすくま」と連携して、チャット形式で再配達の依頼をすることもできます。

電話で申し込む場合は、不在票に記載された再配達専用の電話番号に連絡します。自動音声に従ってボタンを押して進めていき、追跡番号や配達希望時間などを登録します。通話中にメモを取る準備をしておくと、再確認などが必要な際にも対応しやすくなります。

配達時間は一般的に、午前中、12時~14時、14時~16時、16時~18時、18時~20時、19時~21時の6つの時間帯から選べます。ただし、地域によっては対応できない時間帯があるため、申し込み時に表示される選択肢を確認するようにしましょう。

再配達の依頼は、基本的に無料で何度でも申し込むことができますが、再配達を繰り返すと郵便局側から窓口での直接受け取りをすすめられることがあります。再配達を依頼した日時に確実に受け取れるよう、スケジュールを調整することも大切です。

このように、再配達依頼は手軽で柔軟に行えるサービスです。インターネット・電話・LINEといった複数の手段をうまく使い分け、自分の都合に合った方法で荷物を確実に受け取るよう心がけましょう。めに手続きを済ませることが大切です。

無視するとどうなる?注意点

郵便局から届いた不在票を見て「あとで対応しよう」と思いながら、そのまま放置してしまうことは誰にでもあるかもしれません。しかし、荷物の再配達手続きをせずに無視したままにしておくと、いくつかの重要なリスクが生じる可能性があります。特に注意したいのは、荷物が保管期間を過ぎると差出人に返送されてしまう点です。

多くの郵便物は、郵便局で7日間保管されます。この期間内に再配達の依頼や窓口での受け取りを行わないと、郵便物は自動的に返送される仕組みになっています。つまり、不在票を無視することは「もうこの荷物は不要」と判断されたと見なされることになるわけです。特に企業や役所などからの重要な書類、本人確認が必要な郵便物、限定期限のある商品の場合は、一度返送されると再送依頼が手間になるだけでなく、追加料金やスケジュール調整などの負担が発生する可能性もあります。

さらに、代金引換やクール便などの荷物を放置してしまうと、郵便局側でも取り扱いに注意を要するため、再送が難しくなることがあります。場合によっては「受取拒否」とみなされ、販売元との信頼関係に悪影響を及ぼすことも考えられます。また、不在票の無視が習慣化してしまうと、次回以降の配達時に不在票が投函されないケースや、配達員が早期に返送処理を進める判断をすることにもつながりかねません。

このような事態を避けるためにも、不在票を受け取ったらできるだけ早く再配達の手続きを行うことが重要です。もしすぐに対応できない場合でも、不在票の情報だけはスマホで写真に残しておく、メモしておくなどして忘れないように工夫しておくと良いでしょう。

不在票を無視することは、小さな手間の先送りに見えて、思わぬ損失やトラブルにつながるリスクがあります。少しの時間を使って対応することで、スムーズに郵便物を受け取り、余計な負担を回避できることを覚えておきましょう。

再配達は何回までできますか?

再配達サービスは、郵便局が提供する非常に便利な仕組みのひとつです。再配達の回数については、明確な制限が設けられているわけではありません。つまり、基本的には何度でも再配達の依頼を行うことが可能です。しかし、再配達を繰り返すことによって、いくつかの注意点や制限に近い対応が発生することがあるため、その点を理解しておく必要があります。

まず、再配達が可能な期間には限りがあります。原則として、郵便物は不在票の投函日から7日間保管されます。この期間を過ぎると、荷物は自動的に差出人へ返送されるため、いくら再配達を依頼しても受け取れなくなります。そのため、実質的には「7日以内に何回依頼できるか」が再配達可能回数の目安になると考えるとよいでしょう。

また、再配達の依頼を繰り返しても受け取らない場合、郵便局側から「窓口での直接受け取り」をすすめられることがあります。これは、配達員の業務効率や再配達の負担を軽減するための措置として行われるものです。たとえば、3回以上連続で再配達に失敗した場合には、そのような対応がとられる可能性があると認識しておくとよいでしょう。

再配達の依頼は、インターネット・電話・LINEなど複数の手段で可能です。配達時間も6つの時間帯から選べるため、仕事や家事で忙しい人でも都合に合わせて受け取ることができます。ただし、希望する時間帯に受け取れないことが続くと、郵便局側でも再調整の負担が大きくなります。

スムーズに荷物を受け取るためには、再配達依頼をする際に「確実に受け取れる日時」を選ぶことが何よりも大切です。たとえば、在宅時間が読めない日よりも、休日や在宅が確実な時間帯を指定して依頼すると、郵便局側の手間も減り、自分自身の手続きも一度で済ませることができます。

このように、再配達は何度でもできるとはいえ、保管期間や郵便局の対応状況によっては制限が生じることもあります。再配達依頼は計画的に行い、可能な限り1回の手続きで確実に荷物を受け取るよう意識することが、トラブルを避けるためのポイントです。

郵便局の不在票をなくした場合の対応方法と注意点を総括

記事のポイントをまとめます。

- 郵便局窓口で身分証明書を提示して荷物の確認ができる

- 知恵袋での解決策として、電話や公式サイトで再配達を依頼できる

- 追跡番号がなくても、荷物の差出人情報を伝えれば対応可能

- 最寄りの郵便局に行って、窓口で荷物を特定してもらう

- 窓口での受け取りは平日や土曜日の午前中が最も便利

- 郵便局の公式サイトから再配達依頼が可能

- お客様サービス相談センターに電話すれば荷物の確認ができる

- 再配達の依頼はインターネット、電話、LINEでできる

- 受け取り可能な時間帯を指定することが重要

- 郵便物の保管期間は原則7日間

- 保管期間を過ぎると荷物が差出人に返送される

- 不在票が入らない理由は、表札の不備や郵便受けの満杯など

- 不在票を無視すると、返送や廃棄のリスクが高まる

- 追跡番号がわからなくても、住所や差出人情報で特定できる場合がある

- 再配達の回数は3回を目安にするとスムーズ

参考記事

- 【2026】確定申告の郵送手順!封筒・切手・控えの貰い方|元局員

- 【2026】お年玉切手シート交換はいつからいつまで?期限・持ち物・土日対応を元局員が解説

- 【2026受験】願書の郵送は「簡易書留」で!元局員が教える消印有効と必着の絶対

- 郵便局の転居届はネットが最速!e転居のやり方と反映日数【2026年最新】

- 書き損じはがきの交換手数料は?切手やレターパックに変えるお得な方法【2026年版】