出張や旅行、あるいは建て替えや仮住まいなどで一時的に自宅を離れる際、「郵便物はどうなるのだろう?」と不安に感じたことはありませんか。特に「郵便 転送 一時的」と検索してこのページにたどり着いた方は、限られた期間だけ郵便物を別の住所に届けたい、もしくは実家などに一時的に転送したいと考えているかもしれません。

この記事では、日本郵便の転送サービスを中心に、一時的に転送したいときの具体的な手続き方法や、e転居を使ったオンラインでの申請方法を詳しく解説していきます。また、郵便物の転送は何日遅れるのか、転送サービスの延長はできるのか、途中での解除は可能なのかといった実用的な情報もわかりやすくまとめています。

さらに、本人以外が転送手続きを行う場合の注意点や、実家などを一時的な受け取り先にする際のポイントも紹介。転送サービスを使いこなすことで、不在時でも重要な郵便物を見逃さずに受け取ることが可能になります。

郵便の転送を一時的に行う方法と手続きなで失敗しないために、この記事で基礎から実践までしっかり確認しておきましょう。

💡記事のポイント

- 一時的に郵便物を転送する具体的な方法

- 転送や一時保管に適したケースの違い

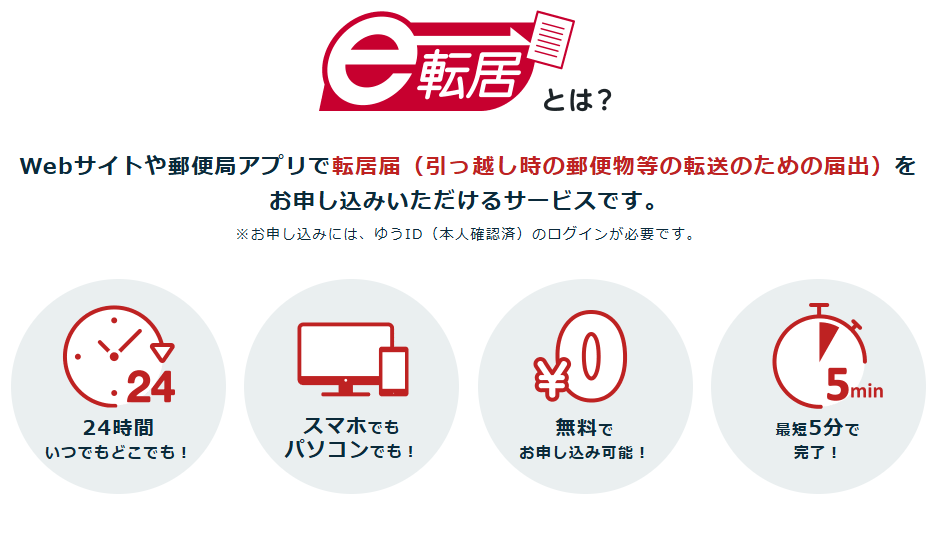

- 転送手続きの流れとe転居の使い方

- 転送期間・遅延・解除・延長の注意点

郵便の転送を一時的に行う方法と手続き

- 一時的に転送したいときの手段

- 出張や旅行中の郵便対応とは

- 郵便局の転居届 住民票を移してない場合

- 本人以外でも転送手続きできる?

- 転送は配達が何日遅れるのか知りたい

一時的に転送したいときの手段

一時的に郵便物を別の住所へ転送したい場合には、日本郵便が提供している「転居届による転送サービス」を活用することが一般的です。このサービスは、引っ越し時だけでなく、出張や仮住まい、建て替えなどによる一時的な居住変更にも利用することができます。

まず大前提として、郵便局では「転居届」の提出によって、旧住所に届いた郵便物を新住所に1年間転送してくれる仕組みがあります。この転送サービスは無料で利用可能で、紙の申請書を郵便局に提出する方法、ポストに投函する方法、またはインターネットを使った「e転居」の3つの手段から選べます。e転居はスマートフォンやパソコンから手続きができ、ゆうびんIDを使えば本人確認までオンラインで完了するため、時間がない方や外出が難しい方にもおすすめです。

一方で、手続きをしてから実際に転送が始まるまでには3〜7営業日ほどかかる点に注意が必要です。つまり、急ぎで郵便物を受け取りたい場合には、事前に余裕を持って申請しておく必要があります。また、転送されるのは日本郵便が扱う郵便物のみで、ヤマト運輸や佐川急便など他社の宅配便は対象外です。これらについては別途、それぞれの配送業者で転送手続きをする必要があります。

さらに、転送できない郵便物も存在します。たとえば「転送不要」と記載されたクレジットカード、キャッシュカード、保険証、納税通知書などの重要書類は、届け出た新住所には届かず、差出人に返送されてしまいます。そのため、こうした郵便物が届く予定がある場合は、直接各機関に住所変更の手続きをするのが確実です。

一時的な転送を希望する方にとって、この転送サービスは非常に便利ですが、利用前には開始時期や対象外の郵便物についてよく確認しておくことが大切です。こうした準備をしっかり行えば、不在時でも重要な書類を確実に受け取ることができます。

出張や旅行中の郵便対応とは

出張や旅行などで自宅を長期間不在にする際、郵便物の管理は見落とされがちですが、放置すると重要な書類の見逃しや盗難などのトラブルに繋がる可能性があります。こうした場合に取れる対応策は、大きく分けて「郵便物の一時保管」と「転送」の2つです。状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

まず、自宅を不在にする期間が30日以内であれば、「不在届」を郵便局に提出することで、郵便物を配達せず郵便局に保管してもらうことが可能です。このサービスは、出張や旅行など短期的な不在に非常に便利で、手続きさえしておけば、帰宅後にまとめて郵便物を受け取ることができます。ただし、不在期間が30日を超えると、それまでに保管されていた郵便物が自動的に配達されてしまいます。このため、出張や旅行の期間が延びる可能性がある場合は、不在届だけでは不十分です。

一方、30日以上の不在が見込まれる場合には「転居届」の提出による郵便物の転送手続きが有効です。出張先や滞在先に郵便物を転送してもらえるため、継続的に重要な情報を受け取ることができます。この転送は届出日から1年間有効で、出張が終わった際には再度転居届を出すことで元の住所へ転送を戻すことも可能です。実家や信頼できる家族のもとに転送先を設定しておくのも一つの方法でしょう。

ただし、郵便物の転送にはいくつかの注意点もあります。たとえば、前述のように「転送不要」の郵便物は新住所には届かず差出人へ返送されます。また、民間の宅配業者が配達する荷物には適用されないため、併せて各業者に転送の申し出をする必要があります。

このように、出張や旅行などで長期間自宅を空ける際は、事前に不在期間の長さを把握し、それに応じた手続きを選ぶことが求められます。郵便物の管理を適切に行うことで、不在時のリスクを最小限に抑えることができます。

郵便局の転居届 住民票を移してない場合

郵便物を新しい住所へ転送したいと考えたとき、「住民票を移していないけれど大丈夫?」と不安になる方も多いかもしれません。ですが、郵便局の転居届は、住民票とはまったく別の手続きです。住民票を異動していなくても、転居届を提出すれば郵便物の転送は可能です。

ここで注意したいのは、「転居届」という言葉が市区町村に提出する住民票の異動届と混同されやすい点です。郵便局で使われる「転居届」は、郵便物を転送するための専用書類であり、役所への届け出とは一切関係がありません。つまり、仮住まいや一時的な滞在先への転送であっても、郵便局へ転居届を出せば、1年間は指定した住所へ郵便物を無料で転送してもらえるのです。

例えば、出張や建て替えで数カ月だけ別の場所に住む場合、住民票をその都度移す必要はありません。しかし、郵便物を確実に受け取りたいのであれば、転居届を提出しておくと安心です。手続き方法としては、郵便局の窓口での申請、ポスト投函、またはオンラインの「e転居」から行うことができます。e転居を利用すれば、自宅にいながらスマートフォンやパソコンから手続きできるため、多忙な方にもおすすめです。

一方で、住民票を移さずに転送手続きを行う際には、いくつか注意点があります。特に「転送不要」と記載された郵便物は転送の対象外です。これは、クレジットカードや保険証、税金関連の通知など、本人がその住所に実際に住んでいることを前提に送られる重要書類であるため、転送が許可されていないケースです。こうした郵便物を受け取りたい場合は、各機関に個別で住所変更を届け出る必要があります。

このように、住民票を移していない状況でも郵便局の転居届を使えば、郵便物の転送は問題なく行えます。ただし、転送対象外の郵便物や転送の開始に数日かかる点などを踏まえ、事前にスケジュールを立てておくことが大切です。住所変更の必要がない一時的な滞在でも、郵便の管理を怠らないことでトラブルを未然に防げるでしょう。

本人以外でも転送手続きできる?

郵便局の転居届は、基本的に本人が手続きを行うことが前提ですが、事情によっては家族や代理人が申請を代行することも可能です。たとえば、高齢の方や体調不良の方が自ら手続きできない場合、信頼できる家族や知人が代理で届け出をすることで、スムーズに郵便物の転送を開始できます。

ただし、本人以外が転居届を提出する際には、いくつかの条件と必要書類があります。まず、代理申請には「委任状」が必須です。この委任状には、手続きを委任する本人の署名と内容の記載が必要となります。加えて、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)と、本人の確認書類またはそのコピーも求められます。郵便局は、これらの書類に基づいて申請の正当性を確認するため、事前にしっかりと準備を整えておくことが重要です。

また、提出する場所が郵便局の窓口であれば、担当者がその場で内容を確認してくれるため、書類の不備にすぐ気づくことができます。一方、ポストに投函する形で提出する場合は、不備があった場合に再提出が必要になることもあります。そうなると手続きに時間がかかり、転送開始までが遅れてしまう可能性もあるため、できるだけ窓口での提出を選ぶと安心です。

さらに、転居届に記載する氏名にも注意が必要です。家族全員で転送したい場合は、全員分の名前を記載しなければ、記載されていない人宛の郵便物は旧住所に配達され続けてしまいます。逆に、1人分のみ転送を希望する場合は、該当者の名前だけを記載すれば問題ありません。

このように、本人以外でも転送手続きは可能ですが、必要書類の準備や記載内容には細心の注意が必要です。手続きを代行する場合は、正確な情報をもとに準備を進めることで、郵便物の誤配達や遅延を防ぐことができます。何か不明点がある場合は、事前に最寄りの郵便局に相談しておくとより確実です。

転送は配達が何日遅れるのか知りたい

転送サービスを利用すると、通常の配達よりも郵便物が届くまでに時間がかかることがあります。具体的には、転送先への配達にはおおむね3〜7営業日ほどの遅れが生じるとされています。ただし、この日数は目安であり、郵便物の種類や地域、時期によってはさらに前後する可能性があります。

これは、郵便物が一度旧住所に届けられた後、そこから転送処理を経て新住所に再配送されるという流れになるためです。転送サービスは「一時的な再配達」ともいえる仕組みであり、郵便局側での転送作業が加わる分、配達スピードが遅くなるのは避けられません。特に、年末年始やお盆など郵便物が集中する時期には、通常よりも時間がかかることがあります。

例えば、都内から関西圏へ転送される場合、3日程度で届くことが多いですが、天候や交通状況に左右されることもあり、想定より遅れるケースもあります。逆に、同じ都道府県内への転送であれば1~2日程度の差で済むこともあります。

また、転送処理が始まるタイミングについても注意が必要です。転居届を出してすぐに転送が始まるわけではなく、郵便局での処理が完了しない限り、転送対応はされません。この処理には3~7日程度を要します。そのため、急ぎの郵便物がある場合には、できるだけ早く転居届を提出しておくことが大切です。

加えて、「転送不要」と記載されている郵便物は例外であり、転送の対象外となります。これらの郵便物は、転送処理がされることなく差出人に返送されるため、たとえ遅延がなかったとしても受け取れないケースがある点に注意しましょう。

全体として、転送サービスを利用する場合には、通常配達より数日間の余裕を見込んだスケジュールで行動することが必要です。重要な書類や期日がある通知などを確実に受け取りたい場合は、できるだけ早めの手続きを心がけ、転送の仕組みを正しく理解しておくと安心です。

郵便の転送を一時的にする時に便利なe転居活用術

- e転居の使い方と注意点

- 転送サービスの延長はできる?

- 転送解除のタイミングと方法

- 実家に一時的に転送したい場合

- 郵便を一時的に止めるにはどうする?

- 転送サービス利用時の確認事項

e転居の使い方と注意点

e転居は、日本郵便が提供しているオンラインの転居届サービスで、自宅にいながら郵便物の転送手続きができる便利な仕組みです。スマートフォンやパソコンを使って完結できるため、忙しい人や外出が難しい人にとって、非常に使い勝手の良い方法といえるでしょう。

手続きは3ステップで完了します。まず最初に「ゆうびんID」に登録します。このIDは、日本郵便の各種サービスを利用するためのアカウントで、登録は無料です。次に、e転居の専用ページから転送先の住所や転送開始希望日などの情報を入力し、本人確認を行います。本人確認には、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などを使うことができ、ICカードリーダーまたはスマートフォンのカメラを使って提出できます。最後に、画面に表示された確認番号を転居届受付センターに電話して入力すれば、手続きは完了です。

一方で、e転居にはいくつかの注意点があります。まず、申請から転送が開始されるまでに3〜7営業日ほどかかるため、急ぎの郵便物がある場合には注意が必要です。手続き後すぐに転送が始まるわけではないので、引っ越し前や不在期間の少なくとも1〜2週間前には申し込んでおくと安心です。

また、すべての郵便物が転送されるわけではありません。例えば、「転送不要」や「転送不可」と明記された郵便物、クレジットカードや保険証などの重要書類は対象外です。このため、こうした郵便物を受け取りたい場合には、各発行元に直接住所変更を申し出る必要があります。

さらに、e転居で登録された転送先は1年間のみ有効で、期間中の解除や中止はできません。出張や仮住まいなどで短期間だけ利用したい場合でも、一度転送が始まるとその間は自動的に新住所へ郵便物が送られます。元の住所に戻る場合には、再び転居届を出し直す必要があります。

このように、e転居は非常に便利な反面、事前に知っておくべきルールや制限も多いため、利用する際は公式サイトの案内をよく読み、必要に応じて郵便局へ確認することをおすすめします。スムーズな転送を実現するためには、こうした事前準備が欠かせません。

転送サービスの延長はできる?

転送サービスは、基本的に「届出日から1年間」に限って有効とされていますが、その期間が終了しそうなタイミングで再度手続きを行えば延長が可能です。ただし、これは自動で更新される仕組みではなく、利用者自身がもう一度「転居届」を提出する必要があります。

例えば、長期出張や仮住まいの期間が当初の予定より長引いてしまった場合、旧住所宛の郵便物がそのまま転送されなくなることを防ぐには、新たに転居届を提出し直すことが重要です。このとき、提出方法は最初と同様に「郵便局の窓口」「ポスト投函」「e転居」のいずれかから選ぶことができます。特にe転居は、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも手続きできるため、忙しい人にも向いています。

ただし注意しておきたいのは、「延長」という形式ではなく、あくまで「新規の転居届」としての扱いになる点です。そのため、前回の手続きで入力した内容は引き継がれず、再度、転送元・転送先住所、転送対象の氏名、本人確認などを一から登録する必要があります。また、手続きから転送の開始までには3〜7営業日かかる場合があるため、転送期限ギリギリに再申請すると郵便物が一時的に配達されてしまうことがあります。こうした事態を避けるためには、転送終了日の2〜3週間前を目安に手続きを済ませておくと安心です。

また、延長したつもりでいたけれど実際には届出が完了しておらず、郵便物が差出人に返送されてしまった、というケースも少なくありません。申請完了後は、e転居なら受付番号を使ってステータス確認ができるので、確実に反映されているかチェックしておくことをおすすめします。

転送サービスを継続して使うには、利用者自身の適切なスケジュール管理と再申請の手間が必要です。ですが、きちんと更新を行えば、長期的な不在時でも郵便物の受け取りで困ることはありません。転送が必要な期間が明確でない場合には、少し早めに再手続きをしておくことで安心して過ごすことができます。

転送解除のタイミングと方法

郵便物の転送を停止したいとき、「途中で解除できるのか」「どうやって解除すればよいのか」と迷う方もいるかもしれません。しかし、郵便局の転送サービスは、一度開始すると途中で中止や解除を行うことができません。これは公式にも明記されており、転送期間中は自動的にすべての対象郵便物が新住所へ送られる運用となっています。

そのため、転送をやめたい場合には、新たに「逆方向の転居届」を提出する必要があります。例えば、仮住まいから元の自宅に戻る場合には、今度は仮住まい先を旧住所、自宅を新住所として転居届を再度出すことで、転送の行き先を戻す形になります。このように、一方通行のシステムであるため、転送の停止ではなく、「再転送」というかたちで対応するのが正しい流れです。

提出方法は、最初と同様に郵便局の窓口・ポスト投函・e転居の3つから選べます。再度の提出とはいえ、本人確認や新旧住所の入力が求められる点には変わりありませんので、手続きの準備は丁寧に行いましょう。

ここで気をつけたいのが転送解除のタイミングです。先に述べたように、転居届の反映には3〜7営業日程度の時間がかかります。そのため、転送を終えたい希望日から逆算して、少なくとも1週間以上前には新たな転居届を出しておく必要があります。間に合わなかった場合、解除したい日以降も数日間は郵便物が旧転送先に届いてしまうリスクがあります。

また、e転居の場合は手続き完了後に受付番号が発行されるため、必要に応じて「受付状況の確認」ページから進行状況を確認すると安心です。もし間違った内容で転居届を提出してしまった場合は、修正ができないため、新しい情報で再提出することになります。

このように、転送解除は「停止」ではなく「新たな転送先への切り替え」という扱いになります。引っ越しや仮住まいの解消に伴い、元の住所での生活を再開する際には、確実に再手続きを済ませ、郵便物の行き違いや遅延が発生しないように配慮することが大切です。

実家に一時的に転送したい場合

実家に一時的に郵便物を転送したいときには、日本郵便が提供する「転居届」による転送サービスを利用することで対応可能です。このサービスは、実際に引っ越しをしていなくても、一時的な滞在や事情に応じた転送先として、実家を指定することができます。

転送を希望する際は、旧住所(現在住んでいる場所)から実家の住所を「新住所」として登録し、転居届を提出します。転送期間は届出日から1年間で、その間、旧住所に届いた郵便物はすべて実家宛に自動で転送される仕組みです。実家での生活が短期間であっても、転送先に指定することに問題はありません。住民票を移していなくても申請は有効です。

提出方法は、郵便局の窓口で申請するほか、ポスト投函やインターネット経由の「e転居」でも手続きできます。e転居はスマホやパソコンから手続きが可能で、特に忙しい方や遠方からの手続きを希望する方に向いています。

ただし、注意したいのは「転送不要」と記載された郵便物は転送されない点です。具体的には、クレジットカードや保険証、納税通知書などがこれに該当します。こうした重要書類が旧住所に届く可能性がある場合は、各機関に個別で住所変更を届け出ておくと安心です。

また、出張やリフォームなどで実家に一時避難している場合、状況によっては元の住所に戻ることになります。その際には、再び転居届を提出して、実家から元の住所へ転送先を戻す必要があります。

このように、実家を一時的な転送先として指定することは制度上認められており、転送を希望する期間とタイミングに合わせて柔軟に対応できます。事前に手続きを済ませておくことで、重要な郵便物を見逃すリスクを減らすことができるでしょう。

郵便を一時的に止めるにはどうする?

郵便物の配達を一時的に止めたい場合、日本郵便の「不在届」制度を活用することで対応できます。これは、旅行や短期出張などで自宅を30日以内不在にする場合に便利なサービスで、郵便局に申し出ることで、郵便物を配達せずに一定期間局留めで保管してくれる仕組みです。

手続きは最寄りの郵便局で「不在届」を提出するだけで完了します。届け出をすることで、指定した不在期間中は配達を止め、その後まとめて配達してもらうことができます。不在届の提出は本人以外でも可能で、家族などが代理で申請することもできます。スマートフォンやインターネットからの手続きには対応していないため、原則として郵便局の窓口に行く必要があります。

ただし、いくつかの注意点もあります。不在届で保管できる期間は最大で30日までです。これを超えると、保管されていた郵便物は通常通り配達されてしまいます。つまり、31日目以降も不在であれば、ポストに大量の郵便物が届く可能性があり、防犯上のリスクや紛失の危険が高まります。

また、不在届を提出していない場合、通常の保管期限を過ぎた郵便物は差出人に返送されることがあります。そのため、30日以内と分かっている不在には有効な手段ですが、それ以上の期間になる場合は、転居届による転送手続きを検討したほうが良いでしょう。

一時的に配達を止めたいというニーズには、不在届は非常に有効ですが、期間制限や申請方法には制限があるため、自身の不在スケジュールに合わせて早めに準備することが大切です。

転送サービス利用時の確認事項

転送サービスを利用する際には、いくつかのポイントを事前にしっかり確認しておく必要があります。正しく手続きしないと、郵便物が届かない・戻されてしまうなどのトラブルにつながるため、抜け漏れなく把握しておくことが大切です。

まず、転送が有効になるのは「転居届の届出日から1年間」です。転送開始希望日は指定できますが、実際のサービス有効期間は申請日を起点とする点に注意が必要です。転送開始までにはおおむね3~7営業日ほどかかるため、急な引っ越しや不在の場合は、早めの申請を心がけましょう。

次に、すべての郵便物が転送されるわけではありません。代表的な例が「転送不要」と明記された郵便物です。これにはクレジットカード、キャッシュカード、マイナンバーカード、納税書類などの重要書類が含まれ、本人がその住所に居住しているかの確認を必要とするため、転送が行われません。これらの郵便物がある場合は、必ず送付元に直接住所変更を届け出てください。

さらに、転送先に設定できるのは一箇所のみです。出張などで滞在先を複数移動する場合、転送先を家族や信頼できる知人の住所にしておくという対応も検討できます。会社などに転送先を設定する場合は、情報の取り扱いやプライバシーにも配慮する必要があります。

転送期間中の「中止」や「解除」はできない点も重要です。つまり、一度転送を始めると、原則1年間はそのまま続行されるため、元の住所に戻ったときなどは、新たな転居届を提出して再設定を行う必要があります。

最後に、本人以外が手続きを行う場合には委任状と本人確認書類の提出が必要です。不備があると受付できないこともあるため、代理申請をする場合は特に事前の確認が大切です。

これらの確認事項を押さえておけば、転送サービスをスムーズに利用でき、重要な郵便物の受け取りミスを避けることができます。特に初めて転送を利用する方は、手続き前に郵便局の公式情報をチェックしておくと安心です。

郵便の転送を一時的に行う手続きと活用ポイントのまとめ

- 郵便物を一時的に別の住所へ転送したい場合は、郵便局に「転居届」を提出する必要がある

- 転居届は引っ越しだけでなく、出張や仮住まい、建て替えなどの一時的な居住変更にも利用できる制度である

- 転送期間は転居届の届出日から起算して1年間で、その間は自動的に新住所へ郵便物が送られる

- 転居届の提出方法には、郵便局窓口への持参、ポスト投函、インターネットで行う「e転居」の3通りがある

- e転居を利用すれば、スマートフォンやパソコンから24時間いつでもオンラインで手続きが完了する

- 転送が実際に始まるまでには、転居届の受付処理により3〜7営業日ほどかかる場合がある

- 転送サービスの対象は日本郵便が配達する郵便物に限られ、ヤマト運輸など他社の宅配便には対応していない

- 「転送不要」と記載された郵便物は転送されず、差出人へ返送されるため別途住所変更が必要になる

- 住民票を移していなくても郵便局の転居届は提出でき、郵便物の転送に支障はない

- 本人以外が転送手続きを行う場合は、委任状の提出と代理人・本人両方の確認書類が求められる

- 30日以内の短期不在であれば、不在届を提出することで郵便局での一時保管が可能になる

- 不在届はオンラインでは手続きできず、郵便局の窓口での申請が必要となる

- 転送期間の延長を希望する場合は、現在の転送終了前に再度新たな転居届を提出することで対応できる

- 一度転送を開始すると途中で解除はできず、転送先を変更したい場合は新たに転居届を出し直す必要がある

- 転送できる住所は1カ所のみの指定となるため、滞在先や受取人の事情を考慮して慎重に選ぶことが求められる

人気記事