引っ越しをした後、まず気になるのが郵便物の行き先です。特に、まだ住民票を移していない状態の方にとっては、郵便局への転居届をどう扱うべきか悩む場面も多いでしょう。「郵便局の転居届 住民票を移してない」と検索しているあなたも、まさにその一人ではないでしょうか。

この記事では、郵便局の転居届を住民票を移してないまま手続きする方法や、手続きのやり方を分かりやすく解説します。また、転送期間はいつからいつまでか、そもそも郵便物は本当に転送できるのかといった基本的な疑問にも触れていきます。

さらに、手続きに必要なものや、本人以外でも郵便物の転送が可能なのか、旧住所の証明がない場合の対処法も紹介します。住民票を移さないとどうなるのかといったリスクにも触れつつ、知恵袋などで多く見られる質問への回答も網羅しています。

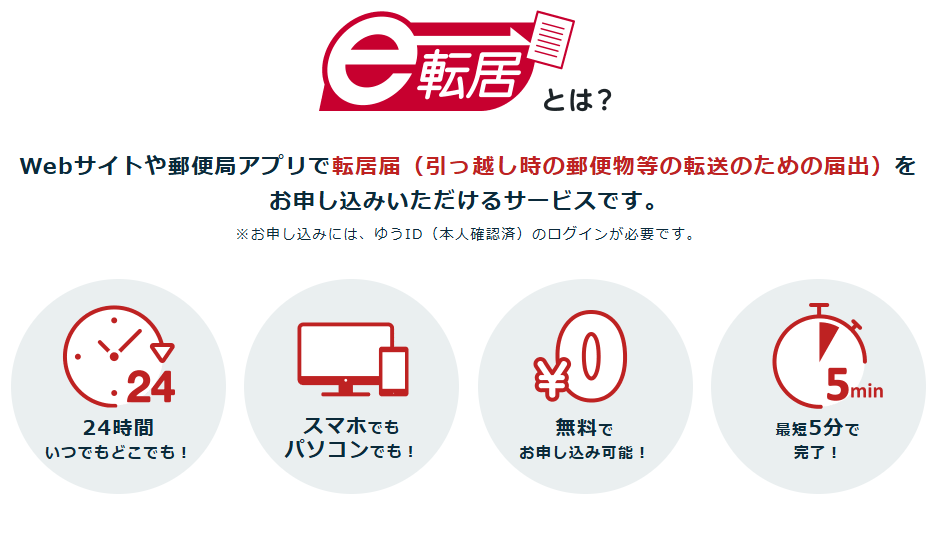

ネットで簡単に申し込めるe転居の使い方や、転居届はどこでもらえるのかなど、実践的な情報をコンパクトにまとめました。転居にともなう手続きをスムーズに進めるために、ぜひ最後までチェックしてみてください。

💡記事のポイント

- 住民票を移していなくても郵便局の転居届は提出できること

- 転居届の手続き方法と必要な書類の内容

- 転送期間や対象となる郵便物の仕組み

- 本人以外の代理人による手続きの条件や注意点

「郵便局の転居届」住民票を移してないけど手続きできる?

- 手続きのやり方と流れを解説

- 転送期間はいつからいつまで?

- 転送できる?に対する正しい答え

- 必要なものは本人確認書類など

- 郵便物の転送は本人以外でも可能?

手続きのやり方と流れを解説

郵便局の転居届を提出する際には、いくつかの方法と注意点があります。特に「住民票を移していない」状態で転居届を出したい方にとって、事前に流れを理解しておくことはとても重要です。

まず、手続きの手段は大きく分けて3つあります。1つ目はインターネットで申し込む「e転居」、2つ目は郵便局の窓口で提出する方法、3つ目はポスト投函による申請です。どの方法も無料で利用でき、郵便局が提供する転送サービスの対象となります。

e転居を利用する場合は、日本郵便の公式サイトから「ゆうびんID」を取得し、画面の案内に従って情報を入力します。このとき、登録された携帯電話番号から確認の電話をかける必要があるため、スマートフォンなど電話機能がある端末を準備しておきましょう。申請が完了すれば、後日「転居届受付番号」が発行され、転送手続きが開始されます。

一方、窓口での手続きでは、本人確認書類と旧住所を確認できる書類が必要になります。例えば、運転免許証であればこれ1枚で両方を兼ねることができます。また、本人と転居者が異なる場合には、転居者の書類のコピーなどを準備する必要があります。窓口に備え付けられている用紙に必要事項を記入し、書類を提示すればその場で受付が完了します。

ポスト投函の方法では、郵便局であらかじめ転居届をもらって記入し、切手を貼らずにそのままポストに投函します。この方法では本人確認書類の写しを同封する必要がなく、手軽に申し込むことができるというメリットがあります。ただし、転送開始までに時間がかかる場合があるため、早めの対応が求められます。

どの方法であっても、申し込み後に郵便局から旧住所や新住所に確認書が届いたり、職員による訪問が行われることがあります。これは、虚偽申請などを防ぐための対策であり、正確な情報で申し込んでいれば特に問題なく対応できます。

このように、転居届の提出は手軽に行える一方で、いくつかの準備が必要です。自分に合った方法を選び、早めに手続きを進めておくことで、大切な郵便物の行き違いを防ぐことができます。

転送期間はいつからいつまで?

転居届を提出した後、郵便物の転送はすぐに始まるわけではありません。ここでは、転送開始のタイミングやその期間について詳しくご説明します。

まず知っておきたいのは、郵便物の転送サービスは「届出日から最大1年間」と決まっている点です。これは、「転送を開始した日から1年間」ではなく、「転居届を郵便局が受け取った日から1年間」ということを意味しています。したがって、提出のタイミングによっては、実際の転送期間が短くなってしまうこともあるため注意が必要です。

例えば、4月1日に転居届を提出した場合、転送期間の終了日は翌年の3月31日になります。転送開始希望日を4月15日として指定していたとしても、転送期間の終了日は変わりません。つまり、転送開始を遅らせたとしても、その分だけ有効期間が伸びることはないということです。

転送の開始自体は、通常3~7営業日ほどの準備期間を経て開始されます。このため、引っ越し直前に申請をすると、実際の引っ越し日にはまだ転送が始まっておらず、旧住所に郵便物が届いてしまう可能性があります。こうしたトラブルを避けるには、余裕を持って申請することが大切です。

また、転送サービスは途中で中止したり、一部の郵便だけを除外するといった個別対応はできません。いったんサービスが始まると、旧住所に届いたすべての対象郵便が新住所に転送される仕組みとなっています。

さらに、転送対象となる郵便物には制限があります。たとえば「転送不要」と明記された簡易書留や重要書類(クレジットカード、保険証、税金関係の通知など)は、転送されずに差出人に返送されてしまいます。このような郵便物については、転送サービスの期間中に各機関へ住所変更手続きを済ませておくことが望ましいです。

なお、1年の転送期間が終了した後も引っ越し先での生活が続く場合には、再度転居届を提出することでサービスを延長することができます。ただし、延長手続きも新たな転居届の提出と同じ扱いになるため、前回と同様の情報提出や確認が求められます。

このように、郵便物の転送期間は明確に定められており、適切なタイミングでの申請と並行して、住所変更の手続きも計画的に進めることが重要です。

転送できる?に対する正しい答え

郵便局の転居届を出すことで、本当に郵便物は転送してもらえるのか疑問に思う方もいるかもしれません。特に、住民票を移していない場合は「手続きが無効になるのでは?」と不安になるケースもあります。ここでは、その「転送できるのか?」という疑問に対して、制度の仕組みや具体的な制限についてわかりやすく解説します。

まず知っておきたいのは、郵便局の転居届は、住民票の異動とはまったく別の手続きだという点です。これはあくまで「郵便物を旧住所から新住所に転送するための申し出」にすぎません。そのため、住民票が旧住所のままであっても、郵便局に転居届を出していれば、原則として郵便物は新住所へ転送されます。住民票の移動をしなくても、郵便局側が転送を拒否することはありません。

ただし、すべての郵便物が自動的に転送されるわけではありません。ここで注意したいのが、「転送不要」と記載された郵便物の存在です。これは、差出人側が「宛名と住所の一致を厳格に確認したい」と判断している場合に使われる指定で、クレジットカード、キャッシュカード、健康保険証、税金関連書類などの個人情報が含まれる重要な郵便物が該当します。これらは転送対象外で、たとえ転居届が受理されていても、旧住所に配送された後、差出人に返送されてしまいます。

このため、住所を移す前に「郵便局に転居届を出しておけば安心」と思っていても、重要な郵便物が届かずトラブルになることがあります。特に金融機関、自治体、保険会社などの書類は、自分で事前に住所変更を行っておく必要があります。

また、郵便局の転送サービスが適用されるのは、基本的に「郵便物」に限定されています。ヤマト運輸や佐川急便などの民間宅配業者による荷物や、メール便などにはこのサービスは適用されません。したがって、ECサイトやフリマアプリを利用している方は、それぞれのサービスごとに住所変更を行うことが大切です。

このように、郵便局の転居届によって郵便物の転送は可能です。ただし、すべての郵便物が対象になるわけではなく、差出人側の指定や配送業者によっては転送されないケースもあります。転送サービスは一時的な手段と考え、転送期間中に各機関への住所変更を済ませるようにしましょう。

必要なものは本人確認書類など

郵便局に転居届を提出する際には、誰でもすぐに手続きできるわけではありません。手続きの正確性と安全性を確保するために、いくつかの書類の提示や入力が求められます。ここでは、手続きの方法ごとに必要なものを具体的にご紹介します。

まず、転居届の提出方法は大きく分けて「インターネット(e転居)」「郵便局の窓口」「郵便ポスト投函」の3種類があります。どの方法でも本人確認が必要になりますが、提出方法によってその内容が異なります。

インターネットで手続きをする「e転居」の場合、顔写真付きの本人確認書類が必須です。代表的なのは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどです。さらに、本人確認の一環として、登録した携帯電話から指定された電話番号へ連絡しなければなりません。これは、転居届を悪用したなりすまし申請を防ぐために導入されている手順です。携帯電話のSMS認証などではなく、実際に電話をかけて音声ガイダンスに従う必要があるため、固定電話や通話機能のないデバイスでは申請が完了しない点に注意が必要です。

一方、郵便局の窓口で手続きする場合には、「本人確認書類」と「旧住所が確認できる書類」の2種類が求められます。本人確認書類として使えるのは、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどです。旧住所の証明としては、住民票や官公庁が発行した書類が有効です。ただし、運転免許証の裏面に旧住所が記載されていれば、それ1枚で両方の役割を果たすことができます。

ポスト投函で転居届を提出する場合は、本人確認書類のコピーの添付は原則として不要ですが、後日郵便局側から確認のための書類が届いたり、職員による訪問が行われる可能性があります。したがって、正確な情報を記載し、万一の対応にも備えておくことが大切です。

なお、法人や団体が転居届を提出する場合には、代表者の署名・捺印に加えて、申請者と団体との関係を証明する書類(社員証や健康保険証など)も必要です。この点も個人の申請と異なるため、事前に確認しておきましょう。

このように、転居届の提出には方法ごとに異なる必要書類があります。スムーズに手続きを進めるには、あらかじめ自分が選ぶ方法に応じた書類を用意し、不備がないよう確認してから申請することが大切です。適切な書類を揃えていれば、転居届の手続きは比較的簡単に済ませることができます。

4o

郵便物の転送は本人以外でも可能?

転居届による郵便物の転送は、基本的に本人が行うのが原則ですが、家族や同居人など本人以外でも手続きは可能です。ただし、その際にはいくつかの条件と注意点があります。

まず、本人以外が手続きを行う場合でも、「転居する本人の情報」が正確に記入されていることが大前提です。転送先住所、氏名、旧住所などの記載に誤りがあると、手続き自体が無効になる可能性があります。代理で手続きを行うときには、事前に必要な情報をきちんと確認しておくことが重要です。

郵便局の窓口で手続きをする場合、代理人が手続きを行うことも可能ですが、その際には代理人自身の本人確認書類に加え、転居者との関係を示す書類や、委任状が求められることがあります。例えば、代理人が家族であっても、状況によっては委任状の提示を求められる場合もあるため、あらかじめ準備しておくと安心です。

また、世帯単位で転居届を出す場合、一度の申請で最大6人までの家族の郵便物をまとめて転送できます。この仕組みは、例えば親が子どもに代わって手続きをしたり、世帯の代表者が家族全員の分をまとめて申請したりする場合に便利です。ただし、同じ旧住所に住んでいても、転居する人と残る人が分かれるケースでは、個別に手続きを行う必要があります。

インターネットによる「e転居」でも、代理人による申請は可能ですが、転居者本人の携帯電話番号での認証や確認の電話が必要になるため、事前に本人との連携が求められます。本人確認を通過できなければ、転送サービスが開始されないこともあるため注意しましょう。

このように、郵便物の転送は本人以外でも手続きできますが、代理であることを前提にした正確な情報提供と必要書類の準備が不可欠です。代理申請には柔軟な対応がされている一方で、個人情報の保護や誤配防止の観点から慎重に扱われている制度でもあります。確実に転送してもらうためには、申請内容を丁寧に確認し、不備のないように手続きを行うことが大切です。

「郵便局の転居届」住民票を移してない人の注意点

- 住民票を移さないとどうなる?

- 知恵袋に多い疑問と回答まとめ

- 旧住所の証明がないときの対処法

- ネットでできるe転居の使い方

- 引っ越し前後で注意するポイント

- 転居届はどこでもらえる?

住民票を移さないとどうなる?

引っ越しをしても住民票を移さないままでいると、さまざまな場面で不便が生じます。転居届を郵便局に出せば、一定期間は郵便物を新住所に転送してもらうことができますが、それだけで生活のすべてが円滑に進むわけではありません。

まず、公的な書類や行政サービスを受ける際、住民票の住所が現在の居住地と異なると、証明書の発行や手続きに支障が出ることがあります。たとえば、運転免許証やマイナンバーカードの住所更新ができなかったり、役所での住民税・国民健康保険などの手続きが旧住所で継続されてしまったりする場合があります。

また、保険証や選挙関連の通知が旧住所に届き、転送不可扱いで差出人に返送されることもあります。これらは「転送不要」と指定される重要書類に該当するため、郵便局の転送サービスでは新住所へ届けられません。つまり、住民票を更新していないと、医療機関で保険証が使えなかったり、選挙の案内が届かず投票できなくなったりする可能性があるのです。

さらに、住民票の異動を怠ったまま一定期間が過ぎると、法律的な問題が発生することもあります。たとえば、正当な理由がないまま14日以内に住民票を移さない場合は、住民基本台帳法に基づいて過料が科される可能性があります。実際に罰則が適用されるケースは少ないとはいえ、法的には違反行為とされる点は理解しておく必要があります。

仕事や進学、その他の事情で一時的に別の場所に住むことになった場合、住民票を移すかどうかの判断が難しいこともあるでしょう。しかし、一定期間以上その場所に滞在する場合は、現住所に住民票を移しておく方が、各種サービスを円滑に利用できるという点でメリットは大きくなります。

このように、住民票を移さない状態にはデメリットが多く存在します。郵便物の転送手続きはあくまでも一時的な措置であり、根本的な住所変更とは異なります。引っ越しをした際には、できるだけ早めに住民票も新住所へ異動し、生活の基盤を整えることが大切です。

知恵袋に多い疑問と回答まとめ

郵便局の転居届に関して、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトには多くの質問が寄せられています。その中でも特に多いのが、「住民票を移していないけれど転居届は出せるのか?」「旧住所の証明書類がない場合はどうしたらよいのか?」「郵便物が転送されない原因は?」といったものです。ここでは、そうしたよくある疑問を取り上げて、わかりやすく回答をまとめていきます。

まず、「住民票を移していない状態で転居届は出せますか?」という質問ですが、答えは「はい、可能です」。郵便局の転居届は、住民票の登録とは無関係に、郵便物の転送のみを目的とした手続きです。役所の転居届とは別物であり、あくまで郵便局内の仕組みとして機能しています。そのため、住民票が旧住所のままでも問題なく申請できます。

次に、「転居届を出したのに郵便が届かないのはなぜ?」という疑問も頻出です。これにはいくつかの原因が考えられます。たとえば、転居届の手続きに不備があった場合や、郵便物が「転送不要」と指定されていた場合です。また、転送サービスの開始までには通常3〜7営業日かかるため、申請直後に届いた郵便物は旧住所へ配達されてしまうこともあります。

さらに、「家族のうち一人だけ引っ越す場合でも転送してもらえるのか?」という質問もよく見られます。このケースでも対応は可能で、転居届の記入時に該当する個人のみの名前を記載すれば、その人宛ての郵便物だけを新住所に転送できます。世帯全体の申請をする必要はありません。

また、「代理人でも手続きはできるのか?」という質問も多く寄せられています。これについても、本人以外の代理人が申請することは可能です。ただし、申請内容に誤りがあった場合は手続きが無効になることがあるため、十分な確認が求められます。郵便局の窓口で手続きをする際には、委任状が必要になる場合もあります。

このように、知恵袋に投稿される質問の多くは、基本的な制度の理解不足や、細かいルールに関する不安から生じています。公式サイトでも解説はありますが、投稿型のQ&Aサービスを活用することで、より身近な体験に基づいた視点で疑問を解消できる場合もあります。ただし、すべての回答が正確とは限らないため、最終的には日本郵便の公式情報で確認するのが安全です。

旧住所の証明がないときの対処法

転居届の手続きを郵便局で行う際には、通常「旧住所が確認できる書類」が求められます。しかし、引っ越し後にうっかり捨ててしまったり、手元に有効な書類が残っていなかったりするケースもあります。こうした場合にどう対応すればよいのか、具体的な対処法をご紹介します。

まず、旧住所の証明として使える代表的な書類には、運転免許証(裏面に旧住所が記載されているもの)、パスポート、住民票、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなどがあります。これらが手元にある場合は、郵便局の窓口で提示することでスムーズに手続きが進みます。

しかし、どの書類もない場合には、インターネット申請(e転居)またはポスト投函による手続きを検討するのがおすすめです。これらの方法では、書類の提出が不要である点が特徴です。申請内容に基づいて手続きが進むため、証明書類を持っていない方でも利用しやすい仕組みとなっています。

ただし、書類の提出が不要である代わりに、日本郵便側で転居の事実確認を行う場合があります。具体的には、旧住所または新住所に確認書類が郵送されたり、職員が直接訪問したりするケースです。これは、転居届の虚偽申請を防ぐために必要な確認手続きであり、受け取り側が適切に対応すれば問題はありません。

また、どうしても窓口で手続きを行いたいが証明書類が手元にないという場合には、郵便局の職員にその事情を正直に相談してみましょう。多くの郵便局では、状況に応じて柔軟に対応してくれるケースもあります。たとえば、公共料金の請求書など旧住所の記載がある郵送物があれば、それを代替資料として扱ってもらえることもあります。

さらに、引っ越しの直後で住民票も新住所に移していないという状況であれば、役所で発行された住民票の写しを取得し、旧住所が記載されているか確認してみるのも一つの手です。住民票に旧住所が記載されていれば、それを証明書類として使える場合があります。

このように、旧住所を証明する書類がない場合でも、いくつかの方法で転居届の手続きを進めることは可能です。重要なのは、正しい情報で申請し、確認のための通知や訪問に誠実に対応する姿勢です。不安がある場合は、あらかじめ最寄りの郵便局に問い合わせておくと、よりスムーズに進められるでしょう。

ネットでできるe転居の使い方

e転居は、郵便局に行かずにオンライン上で転居届を提出できるサービスです。スマートフォンやパソコンから手続きが可能で、24時間いつでも申し込める手軽さが魅力です。特に、引っ越しの準備や片付けで忙しい人にとっては、非常に便利な方法といえるでしょう。

手続きの手順はそこまで難しくありません。まず、日本郵便の公式サイト「e転居」ページにアクセスし、「ゆうびんID」を取得します。これはメールアドレスを使って無料で登録でき、転居届の申し込みや再配達の依頼などにも活用できるIDです。

次に、ログイン後に必要事項を入力します。入力項目には、旧住所・新住所・転居者の名前・転送を希望する開始日などが含まれます。なお、e転居では一度に最大6人分までの転送手続きが可能で、家族での引っ越しにも対応しています。

入力が完了したら、本人確認として「転居届受付確認センター」に電話をかける必要があります。これは申込者本人の電話番号でなければならず、いわゆる「通話機能付きのスマホや携帯電話」が必須です。固定電話やIP電話では対応できないケースがあるので注意しましょう。

申し込み後、内容に不備がなければ数日以内に転送が開始されます。ただし、実際の転送開始には3〜7営業日程度かかるため、引っ越し当日に間に合うよう早めに申請しておくことが大切です。

さらに、手続き完了後には「転居届受付番号」が発行されます。この番号を使えば、転送状況の確認や問い合わせが可能です。番号は忘れずにメモして保管しておきましょう。

このように、e転居はスムーズかつ効率的に転送手続きができる便利なサービスです。郵便局の窓口に行く時間が取れない人や、手軽に済ませたい方には特におすすめできます。ただし、本人確認の手順や転送開始までのタイムラグを考慮して、余裕をもって申し込むよう心がけましょう。

引っ越し前後で注意するポイント

引っ越しを控えたとき、あるいは引っ越しを終えた直後は、何かと慌ただしくなりがちです。そんな中で転居届の提出や郵便物の転送手続きを忘れてしまうと、思わぬトラブルにつながることもあります。ここでは、引っ越し前後に意識しておくべきポイントを整理しておきましょう。

まず、引っ越しの前に行っておきたいのは「転送開始希望日」の設定です。転居届の提出時には、いつから郵便物の転送を開始するかを選べます。この日付は、できるだけ旧居を退去する直前の日に合わせておくと、郵便物の行き違いを防ぎやすくなります。ただし、早く設定しすぎると、前の住人が受け取るべき郵便が新住所へ届いてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

次に、新居に移った直後は「表札を出しておく」ことも大切です。郵便局では転居先に住んでいることを確認するため、表札の有無を確認する場合があります。表札が出ていないと「宛所に尋ねあたりません」として郵便物が返送されることがあるため、少なくとも転送期間中は表札を掲示することをおすすめします。

さらに、引っ越し後の生活が落ち着いたら、できるだけ早く各種サービスや機関に対して住所変更を行うようにしましょう。転送サービスは一時的なものであり、クレジットカードや保険関連の郵便物など、転送不可となっている書類は新住所に届きません。特に金融機関や市区町村から届く郵便物は、正確な住所登録がされていないと受け取れなくなる恐れがあります。

また、転送サービスの開始にはタイムラグがありますので、郵便物が数日間旧住所に届いてしまうリスクも考慮しておく必要があります。急ぎの書類がある場合には、発送元に直接連絡して、新住所に送ってもらうよう依頼するのが安心です。

このように、引っ越し前後は「タイミング」「確認」「更新」が重要なキーワードになります。転送サービスは便利な制度ですが、万全を期すには自分での対策も欠かせません。余裕を持って段取りを組み、引っ越し後も安心して生活をスタートできるように準備を整えましょう。

転居届はどこでもらえる?

転居届は、全国どこの郵便局でも入手することができます。特定の地域の郵便局に限定されているわけではなく、全国共通の用紙となっているため、どの郵便局で受け取っても問題はありません。窓口に行けば自由に持ち帰ることができ、用紙代や手数料なども一切かかりません。

この転居届は、窓口に設置されたラックに配置されていることが多く、他の各種申請書類と並んで置かれていることが一般的です。用紙を見つけたら、持ち帰って自宅で記入することもできますし、その場で記入して窓口で提出することも可能です。提出時には、本人確認書類と旧住所が確認できる書類を持参しておくとスムーズです。

また、転居届の用紙には、NHKの住所変更手続きと連動したバージョンもあります。これは、NHKに住所変更通知を自動的に送ってくれる仕組みになっており、NHKとの契約がある方にとっては便利な選択肢です。NHK連動の転居届を利用したい場合は、用紙上部にその旨が記載されているものを選ぶようにしましょう。

さらに、ポスト投函用に専用の封筒が付いている転居届もあります。この封筒を使えば、切手を貼る必要もなく、郵便ポストからそのまま提出できます。時間に余裕がない方や、窓口に行けない場合は、このポスト投函の方法を選ぶと手軽に手続きを済ませられます。

このように、転居届は非常に手に入りやすく、使い勝手もよく設計されています。郵便局のスタッフに尋ねれば、用紙の場所や書き方の説明も丁寧に教えてもらえるため、初めての方でも心配はありません。引っ越しが決まった段階で、早めに用紙を入手し、余裕を持って記入・提出するよう心がけましょう。

「郵便局の転居届」住民票を移してない人が知っておくべき事まとめ

- 転居届は住民票を移していなくても提出できる

- 手続き方法はe転居・窓口・ポスト投函の3種類がある

- e転居では携帯電話での本人確認が必要

- 窓口申請では旧住所が確認できる書類が必要

- ポスト投函は手軽だが転送開始まで時間がかかる

- 転送期間は届け出日から最大1年間

- 転送不要と記載された郵便物は転送されない

- 住民票を移さないと行政手続きに支障が出る

- 違反が続くと住民基本台帳法による過料の可能性もある

- 転送対象は郵便物のみで宅配便などは対象外

- 本人以外でも転居届の手続きは可能だが条件あり

- 家族全員の郵便を一括で転送することもできる

- 書類がない場合はe転居や職員訪問で確認される

- 転居届は全国の郵便局で無料でもらえる

- 転送は一時的措置なので早めに住所変更をすべき

関連記事