「レターパックの料金不足はどうなる?」と検索しているあなたは、もしかすると既にレターパックをポストに投函したあとで不安になっているか、これから発送を控えていて失敗したくないと感じているのではないでしょうか。レターパックは手軽で便利な発送手段ですが、料金に関するちょっとした見落としが思わぬトラブルにつながることもあります。

実際に、料金が足りなかった場合に差出人へ戻るのか、受取人が支払うことになるのか、あるいは配達そのものが止まってしまうのか――知らないと不安になる要素は少なくありません。また、旧料金のレターパックを使っても問題ないのか、切手を貼ればカバーできるのか、という疑問を持っている方も多いはずです。

この記事では、レターパックの料金不足にまつわるあらゆる疑問に対して、最新の情報とともにわかりやすく解説していきます。読み進めていただければ、料金不足時の正しい対処法はもちろん、配達遅延や返送を防ぐための具体的なポイント、さらには再利用の可否や今後の制度の見通しまでをしっかりと把握することができます。

知らなかったでは済まされない事態を防ぐためにも、ぜひ最後までご覧いただき、ご自身の発送に役立ててください。

💡記事のポイント

- 料金不足の際に郵便物が返送または廃棄される仕組み

- 差額切手の貼付による対処方法と貼付時の注意点

- 受取人払いの可否とその例外的な取り扱い

- レターパックの再利用ができない理由と運用ルール

レターパックの料金不足はどうなる?発送後の流れと正しい対処法

- レターパックで金額が足りない場合はどうすればいいのか?

- レターパックの料金が不足していた場合、差出人に戻るのか?

- レターパックの料金が不足していると、受取人払いになるのか?

- レターパックライトで不足金額分の切手を貼ってもよいのか?

- レターパックの料金不足を無視するとどうなるのか?

- レターパックは料金が不足していても再利用できるのか?

レターパックで金額が足りない場合はどうすればいいのか?

レターパックで郵送した際に料金が足りなかった場合、まず確認すべきなのは差出人の情報が記載されているかどうかです。差出人が記載されていれば、料金不足の郵便物は原則として差出人に返送されます。ただし、差出人の記載がなかったり不完全であったりする場合は、郵便局側で一定期間保管された後、廃棄される可能性もあるため注意が必要です。

このとき大切なのは、発送前にレターパックの種類(ライトまたはプラス)に応じた最新の料金が支払われているかどうかをしっかり確認することです。過去に購入したレターパックを使用する場合、値上げ前の料金表示になっていることがあります。このようなケースでは、料金の差額分の切手を追加で貼付する必要があります。追加せずにそのまま投函してしまうと、結果として料金不足となり、スムーズに配達されないトラブルにつながります。

また、コンビニやポストに投函した後に誤りに気づいた場合は、すぐに最寄りの郵便局へ相談しましょう。回収前であれば取り戻し請求が可能なケースもあります。特にビジネス用途や重要書類の送付であれば、事前に郵便局窓口で確認して発送するのが確実です。

このように、レターパックを使用する際には、金額の確認と差出人の記載を怠らないことがトラブル防止の鍵となります。些細なことに見えて、後々大きな手間やリスクに発展することがあるため、送る前のチェックが重要です。

レターパックの料金が不足していた場合、差出人に戻るのか?

レターパックの料金が不足していた場合、基本的な処理としては「差出人に返送される」対応が取られます。ただし、これは差出人の氏名・住所がしっかりと記載されていることが前提です。日本郵便では、料金不足の郵便物に対し、受取人に負担をかけない形でまずは差出人に返送する運用をしています。これは、郵便法に基づいた公平な取り扱いを維持するためでもあります。

しかし、差出人の情報が未記載、あるいは不明確である場合には、郵便局での一時保管を経て、最終的には破棄されてしまうケースもあるため注意が必要です。たとえば、差出人欄に苗字のみ、もしくは番地のない住所が書かれていたような場合、郵便局は返送できる手段を持たず、対応に困ることになります。したがって、発送時には正確かつ詳細な差出人情報の記載を徹底することが重要です。

さらに、近年ではレターパックの値上げに伴い、旧料金のまま投函してしまうトラブルが増えています。古い在庫のレターパックを使う際は、差額の切手を忘れずに貼付しましょう。郵便局の窓口で最新料金を確認するのが確実です。

いずれにしても、料金不足による返送を避けるためには、発送前の「料金確認」と「正確な差出人情報の記載」が最も効果的です。特にビジネスのやり取りであれば、こうした基本的なミスが信用問題に発展することもあるため、日頃から気をつけたいポイントです。

レターパックの料金が不足していると、受取人払いになるのか?

レターパックを利用する上で、料金不足が発生した場合に「受取人が不足分を払うのか?」と不安に思う方も多いかもしれません。結論から言えば、レターパックは原則として受取人が料金を支払う仕組みにはなっていません。つまり、差出人が責任を持って送料を負担しなければならないという前提で設計されているサービスです。

通常、料金が不足していると郵便局はまず差出人に返送します。そのため、受取人が突然「料金を支払ってください」と請求されるケースは非常にまれです。ただし、例外的に「料金不足のまま受取人に届いてしまった」ケースが発生する可能性もゼロではありません。この場合、受取人の判断によって支払いを行うこともできますが、これは本来の運用ではなく、あくまでイレギュラーな対応です。

また、受取人にとっても想定外の料金支払いはトラブルの原因になります。個人間のやり取りであれば誤解で済むこともありますが、企業同士のやり取りや取引先への郵送の場合、印象を悪くしてしまうおそれがあります。とくに、初回のやり取りや見積書・契約書など重要な書類であればなおさらです。

このようなリスクを避けるためにも、レターパックの送料は必ず事前に正確な金額を確認し、不足がないように対処しておくことが重要です。古いレターパックを使う際には「今の料金で有効か?」という視点を持つことがトラブル防止につながります。

要するに、レターパックでの料金不足によって受取人に迷惑をかけないようにするためには、差出人が万全の準備をしておくことが最低限のマナーとも言えるでしょう。

レターパックライトで不足金額分の切手を貼ってもよいのか?

レターパックライトを利用する際に、旧料金のまま手元に残っている封筒を使う人は少なくありません。こうした場合、差額分の切手を追加で貼ってもいいのかどうか、迷う方も多いのではないでしょうか。実際、郵便局の公式見解では、レターパックに不足分の切手を貼ることで、差額の調整をすることは認められているとされています。つまり、古いレターパックライトを使う場合でも、差額の切手を所定の位置にしっかり貼付していれば、基本的にはそのまま使用可能です。

ただし、ここで注意しなければならないのが「貼る場所」と「切手の有効性」です。まず、切手はラベル部分ではなく、封筒表面の余白スペースに貼る必要があります。ラベル部分やバーコード部分に重ねてしまうと、読み取りが妨げられ、機械処理ができなくなってしまいます。また、貼付する切手は使用可能な日本郵便の正規のものでなければなりません。特殊な記念切手などでも、額面が不足していなければ使用は可能ですが、デザインの位置などによっては受付を断られることもあります。

さらに、封筒自体が古くて破れていたり、表面が汚れていたりする場合は、受付を拒否されることもあります。そのため、古いレターパックを使う場合には、状態の確認も忘れてはいけません。切手の貼付だけでなく、見た目の清潔感や耐久性も見られていると考えておくと安心です。

また、コンビニなどの店頭ポストに投函するよりも、念のため郵便局の窓口で差額を確認してもらい、手渡しで送るのが安全です。窓口では職員が内容物や重量をその場で確認してくれるため、万が一の料金不足を未然に防ぐことができます。これにより、返送や配達遅延といったトラブルを避けることが可能になります。

このように、レターパックライトに不足分の切手を貼って使うこと自体は問題ありませんが、貼り方や封筒の状態、差出方法などに細かいルールが存在します。発送前にはこれらをきちんと確認することで、安心して郵送手続きを進めることができるでしょう。

レターパックの料金不足を無視するとどうなるのか?

レターパックを利用する際、料金が不足していると知りながらそのまま投函してしまうケースは意外と少なくありません。しかし、このような行動には明確なリスクが伴います。料金不足を故意・無意識に関わらず「無視」した場合、郵便物は原則として配達されず、差出人に返送されるか、最悪の場合は廃棄されてしまう可能性すらあります。

まず、レターパックはあらかじめ料金が支払われた専用封筒であり、定型郵便とは異なり「送料後納」や「着払い」のような仕組みは基本的にありません。そのため、料金が不足している状態で発送された場合、受取人に配達されることはなく、郵便局側で一時的に保留された上で、対応が検討されます。差出人の情報が正確に記載されていれば、返送という形で持ち主に戻されますが、情報がなければ最終的に廃棄される可能性も否定できません。

こうしたトラブルは、ビジネス上の書類送付や重要な連絡物であればあるほど、大きな影響を及ぼします。例えば契約書や請求書などが相手方に届かないことで、信頼を損なったり、業務に支障をきたしたりすることもあるでしょう。しかも、差し戻された場合には、再度封入・差額貼付・再発送といった手間が発生します。これは時間的ロスにとどまらず、余計なコストの発生にもつながります。

特に注意したいのは、古いレターパックを利用しているケースです。過去に購入した封筒に記載されている金額と、現在の料金が異なっている場合は、知らずにそのまま使ってしまう危険があります。日本郵便では料金改定のタイミングで注意喚起を行っていますが、すべてのユーザーがそれを把握しているとは限りません。

このように、料金不足を無視して発送することは、多くのリスクと手間を招きかねません。発送前には、必ずレターパックの料金が現在の規定に合っているかを確認し、不足があれば適切に差額分を補填することが求められます。

レターパックは料金が不足していても再利用できるのか?

レターパックを再利用したいと考える人は多いかもしれません。見た目に傷みが少なく、十分に使用できそうな状態であれば、もう一度使えるのではないかと感じるのも自然なことです。しかし、レターパックはあくまで「一度限りの使い切りタイプ」の専用封筒として販売されているため、原則として再利用は認められていません。

この背景には、郵便物のセキュリティや識別の問題があります。レターパックには追跡番号付きのバーコードが印刷されており、一つひとつが管理された商品です。この番号は一度使用されると郵便システム上で登録・処理され、その後は無効となります。したがって、同じ封筒をもう一度使ったとしても、追跡機能が機能しないどころか、不正利用とみなされる可能性もあります。

また、過去に使われた封筒を再利用すると、ラベルの上に新しい宛名を書き込んだとしても、旧情報が透けて見えたり、読み取り機器が誤作動を起こす可能性もあるため、郵便局としてはそのような利用を認めていません。さらに、宛名欄の消し忘れや、バーコードの取り扱いによって誤配や紛失の原因になることも考えられます。

一部の方は、料金が不足していた古いレターパックに切手を追加して再度使えば問題ないと考えることもあるかもしれません。しかし、すでに投函されたレターパックは形式上「使用済み」とみなされるため、切手を貼ったとしても再利用扱いとなり、受付を断られることが多くあります。

郵便局では、こうした再利用に対して厳格な姿勢を取っており、万が一受付されたとしても、配達途中で差し止めとなることがあります。これを回避するためにも、レターパックは一度限りの利用であることを前提とし、再利用は控えるようにしましょう。

最も安全なのは、新しいレターパックを購入し、正規の手順で郵送を行うことです。費用を節約しようとして再利用を試みた結果、相手に届かない・返送されるといったトラブルが発生しては、本末転倒です。

レターパック料金不足はどうなる?知っておきたい制度と注意点

- レターパックライトとレターパックプラスの料金の違いとは?

- レターパックの値上げはいつから?最新料金と変更点

- 郵便料金の不足分はどうやって計算されるのか?

- レターパックの料金不足分を切手で補うことはできるのか?

- レターパックの料金不足によって配達が遅くなることはあるのか?

- レターパックは将来的に使えなくなる・なくなる可能性があるのか?

レターパックライトとレターパックプラスの料金の違いとは?

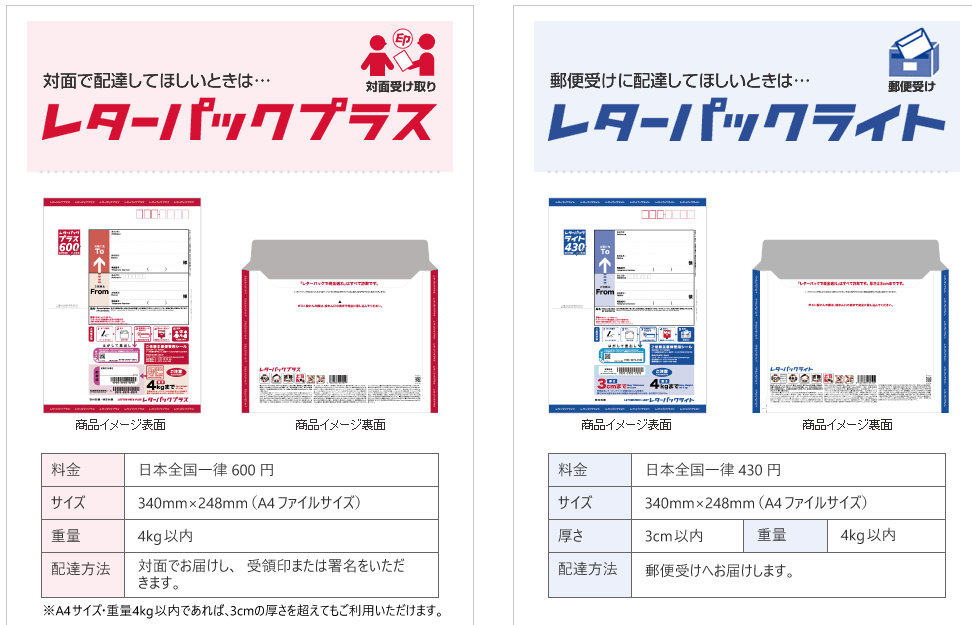

レターパックライトとレターパックプラスは、日本郵便が提供している専用封筒型の配送サービスで、どちらも全国一律料金で荷物を送れるという便利さがあります。ただし、この2つにはいくつか明確な違いがあり、特に料金・サービス内容・使い方の面で理解しておくべきポイントがあります。

まず、料金の面では、レターパックライトのほうが安価に設定されています。2025年現在、レターパックライトは430円、レターパックプラスは600円で販売されています。数字だけを見ればライトの方が手軽に使える印象ですが、その分、サービス内容にも違いがあるため、単純に価格だけで選ぶのは適切ではありません。

具体的には、レターパックライトは「ポスト投函・ポスト受け取り」に対応しており、対面での受け取りは行われません。一方、レターパックプラスは「対面での手渡し+受領印」が必要となる配達方法です。これにより、プラスのほうがより安全性が高く、重要書類や高価な品物を送る場面に適しています。逆に、ライトは軽量で厚さが3cm以内の書類や薄い商品を気軽に送る場合に向いています。

また、ライトには厚さ制限がある点にも注意が必要です。レターパックライトは厚さ3cmまでという制限があり、これを超えると受け付けてもらえない可能性があります。これに対して、プラスには厚さ制限がなく、A4サイズ・4kgまでであれば封筒がしっかり閉じる限り送付可能です。サイズ的な自由度はプラスのほうが高いと言えるでしょう。

このように、両者は料金だけでなく、使い勝手やセキュリティの面でも差があります。利用目的や相手の受け取り状況を踏まえて、最適な方を選ぶことが重要です。

レターパックの値上げはいつから?最新料金と変更点

レターパックの料金は、過去数年で何度か改定されてきました。直近の値上げは、2024年10月1日から実施されたもので、これは日本郵便全体の料金見直しの一環として行われたものです。このタイミングで、レターパックライトは従来の370円から新料金の430円へ、レターパックプラスは520円から600円へと引き上げられました。

こうした値上げは、郵便業界を取り巻く環境の変化に対応するために行われています。背景には、物流コストの上昇、労働力不足、そしてエネルギー価格の高騰などがあり、郵便事業そのものの持続可能性を確保する必要があったことが要因の一つです。特に人手を介したサービスであるレターパックプラスに関しては、配達員の人件費が直接コストに影響するため、値上げの影響が強く出ています。

また、今回の料金改定により、古いレターパックを使用する場合は「差額切手の貼付」が必要になります。これを怠ると、料金不足として差出人に返送される、もしくは郵便局で一時保留されるといった対応が取られます。したがって、過去に購入した在庫がある場合は、投函前に現行料金との差額をしっかり確認しておくことが重要です。

なお、料金改定後もレターパック自体の基本仕様に大きな変更はありませんが、利用者の利便性向上のため、今後さらに細かいルール変更や受付体制の見直しが入る可能性も考えられます。そうした変更にも柔軟に対応できるよう、定期的に郵便局の公式サイトや窓口で情報を確認する姿勢が求められます。

郵便料金の不足分はどうやって計算されるのか?

郵便料金が不足している場合、その不足分がどのように計算されるのかを正しく理解しておくことは、差し戻しやトラブルを未然に防ぐうえで非常に重要です。基本的に、不足分の料金は「その郵便物が実際にかかるべき正規料金」から「支払済みの料金」を差し引いて算出されます。

たとえば、レターパックライト(現行430円)で本来600円のレターパックプラスのような内容物を送ってしまった場合、差額の170円が不足料金として扱われます。このとき、郵便局側は重量、サイズ、発送方法を改めて確認し、最適な発送区分に応じて差額を計算します。場合によっては、特定記録や書留など、追加サービスの必要性があれば、その料金も加算されることがあります。

ただし、実際の現場ではこの不足分をそのまま追加徴収することはほとんどありません。郵便局では原則として、料金不足の郵便物は「受取人に負担させるのではなく、差出人に返送する」ことで処理を完結させる傾向にあります。これは受取人との間で不要なトラブルや混乱を避けるための配慮といえるでしょう。

また、差額が非常に大きかったり、料金区分そのものが異なっていたりする場合は、「切手の貼付による補完」では対応しきれず、再発送扱いとなるケースもあります。古いレターパックを使用する場合や、特殊な内容物を送る際には、あらかじめ郵便局の窓口で相談しておくのが安全です。

さらに、郵便料金には「消費税」も含まれているため、単純な差額計算とは異なるケースもあり、正確な判断は郵便局に任せるのが確実です。こうした背景からも、料金不足を避けるためには事前に正しい知識を持ち、確認を怠らないことが何よりも大切です。

レターパックの料金不足分を切手で補うことはできるのか?

レターパックで料金が足りない場合に、切手で補えるのかどうかは、多くの方が気になるポイントです。現状では、切手で差額分を補うこと自体は可能であり、実際に古いレターパックに追徴切手を貼り付けて使用している例も少なくありません。ただし、その際にはいくつか注意点があります。

まず、切手を貼る位置についてです。切手はレターパック表面のバーコードやラベル部分に重なる形で貼ってはいけません。これらにかかると読み取りができなくなり、郵便局での処理が遅れる原因になります。適切な位置は封筒の余白スペースで、郵便局の取扱要領に沿った貼り付けが求められます。余白に貼ることで、機械処理も正常に行えるようになっています。

また、切手の種類にも気をつける必要があります。通常の額面切手や記念切手であれば問題ありませんが、使用不可能な、または有効期限切れの切手だと受付拒否されるリスクがあります。さらに、貼る切手の併用には制限はありませんが、数が多すぎると不格好になり、職員によっては「切手代をまとめて支払う方がわかりやすい」と判断され、窓口案内される可能性もあります。

このため、多くは郵便局の窓口で差額の支払いをしてもらう方が確実で、受付ミスや遅延のリスクを最小限にできます。もちろん、ポスト投函の簡便さを優先するなら、正しい位置に適切な額の切手を貼る必要があります。

結果的に、切手での補填は可能ではありますが、発送トラブルを避けるためには、「貼付位置」「切手の有効性」を確認したうえで、できれば窓口での確認を強くおすすめします。

レターパックの料金不足によって配達が遅くなることはあるのか?

料金不足でレターパックを送付した場合、そのままポストに投函すると、通常の処理よりも配達が遅れる可能性が高いです。これは、料金の不備がある郵便物は機械処理ラインから外れ、人手による確認作業が必要になるためです。

まず最初に、料金不足が発覚すると郵便局はその郵便物を一時保管します。差出人情報が完全であれば返送手続きが始まり、返送準備が整うまで数日から1週間程度かかることもあります。返送が完了した後に再度送付する場合、新たに手続きを行う必要があり、二度の往復が発生する可能性があります。ただし、もし切手で迅速に補填された場合でも、補填がある分だけ手間がかかるため、通常発送よりも確実に遅れます。

また、差出人の情報が不完全で差出人への返送ができない場合、郵便局での保管が長期化し、最終的に廃棄される恐れも出てきます。こうした事態になると、配達どころか結果が「届かない」事態に至る可能性もあるのです。

これらの遅延リスクを発生させないために重要なのは、「発送前のチェック」です。発送者自身が最新の料金表を確認し、追徴が必要な場合は窓口でその場で手続きをすませるのが最も手間もコストもかからずに済みます。

つまり、料金不足は配達遅延の原因になり得るだけでなく、最悪の場合「不達」につながるため、事前の確認と対処が大切です。

レターパックは将来的に使えなくなる・なくなる可能性があるのか?

レターパックが将来使えなくなる、あるいは廃止されるという噂を耳にする方もいるかもしれませんが、現時点ではそのような動きは公式には一切確認されていません。むしろ、日本郵便はレターパックサービスを継続・強化する方向で取り組んでいます。

このポイントは、レターパックが「追跡番号つき」「全国一律料金」「手渡し受領(プラス)」など、ユーザーにとって利便性の高いサービスを兼ね備えている点にあります。こうした特徴により、個人間取引やネットショップでの利用が今なお根強く支持されているため、郵便局としても存続させるメリットが高いと判断されているようです。

とはいえ、郵便事業を取り巻く環境には変化が多く、料金改定や取扱条件見直しには常にアンテナを張る必要があります。例えば、配達コストの高騰や人材不足、デジタル化の進展などによって、ゆうパックやクリックポストなどとの位置づけが変わる可能性はゼロではありません。その場合には、厚さ制限の緩和や簡易補償の追加など、サービス内容の見直しが行われるかもしれません。

それでも、すぐに使えなくなる未来が来るわけではないことは理解しておくべきです。逆に言えば、現行制度をうまく活用することで、今後の変化にも柔軟に対応できるでしょう。定期的に郵便局公式サイトや窓口で情報を確認する習慣をつけておくことで、万が一の制度変更にも備えることができます。

したがって、レターパックは今後も利用可能であると見てよく、廃止や消滅の心配をする必要は現時点ではありません。ただし、突発的な制度改正や料金体系の見直しにはいつでも対応できるよう、備えておくと安心です。

レターパックの料金不足はどうなるのか総まとめ

- 差出人の情報が正しく記載されていれば、料金不足の郵便物は原則として差出人へ返送される

- 差出人の住所や名前が不明または未記載の場合は、郵便局で一定期間保管された後に廃棄処分されることがある

- 料金改定前に購入した古いレターパックを使用する場合は、現在の料金との差額分の切手を追加で貼る必要がある

- 不足分の切手を貼ることでレターパックを使用できるが、切手の貼る位置を誤ると受付されない場合がある

- 特にバーコードや宛名ラベルに重なるように切手を貼ると、読み取り不能となり郵便局側で処理が止まる可能性がある

- ポストやコンビニからの投函は便利だが、料金や封筒の状態に不安がある場合は郵便窓口で確認する方が確実である

- 料金不足のまま何も対処せず投函してしまうと、その郵便物は配達されず返送や廃棄の対象になることが多い

- レターパックは、基本的に受取人が不足分を支払う仕組みではなく、差出人側で責任をもって料金を完納する必要がある

- 例外的に受取人が不足料金を支払うケースもあるが、それは本来の制度設計には含まれていない特例対応である

- レターパック封筒は一度限りの使い切り仕様であり、既に使用されたものの再利用は認められていない

- 使用済みの封筒には有効な追跡番号が残っておらず、再利用すると郵便物としての信頼性が大きく損なわれる

- レターパックライトとレターパックプラスでは、料金だけでなく配達方法や取扱い内容にも明確な違いがあるため使い分けが必要

- レターパックライトはポスト受取、プラスは対面受取といった違いがあり、内容物や用途に応じて正しい選択が求められる

- 料金改定や制度変更があるため、使用前には必ず郵便局の窓口や公式サイトで最新料金を確認しておくのが安全

- 現時点ではレターパックが廃止される予定や公式発表はなく、今後も継続的に利用できる見込みである

関連記事