「レターパックプラスの箱型は禁止」と検索したあなたは、おそらく荷物の梱包方法に不安を感じていたり、すでに窓口で注意を受けた経験があるのかもしれません。全国一律料金で信書も送れる便利なレターパックプラスですが、使用方法には意外と知られていないルールや判断基準が存在します。

中でも、「箱型」にして送ることの可否については、明確な基準がわかりにくく、郵便局の対応が担当者によって異なるという声も少なくありません。実際、SNSなどでも「受付を断られた」「ガムテープ補強がダメと言われた」など、混乱や誤解に関する投稿が多く見られます。

この記事では、レターパックプラスの箱型利用がなぜ問題視されるのか、どこまでが許容範囲なのか、実例とともにわかりやすく解説します。さらに、正しく送るためのコツや、避けるべき梱包例、代替手段まで丁寧にご紹介。ルールを守りながら、安全に荷物を届けるためのヒントを詰め込みました。

レターパックをより賢く、確実に使いたい方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

💡記事のポイント

- レターパックプラスを箱型に加工することが禁止される理由

- 封筒内に箱を入れる際の正しい梱包方法

- 郵便局で受付を断られる可能性のあるケース

- ガムテープ使用や形状変更に関するルールと判断基準

レターパックプラスの箱型での利用は禁止?梱包ルールと注意点

- レターパックプラスで箱を変形して送ってもいいですか?

- レターパックプラスで箱を送るには?禁止されない梱包方法とは

- レターパックで箱型が拒否される理由とその回避策

- レターパックプラスを箱型に加工する作り方は違反になる?

- レターパックプラスにガムテープを使っても問題ない?

- レターパックプラスの対面受け取りが求められるケースとは

レターパックプラスで箱を変形して送ってもいいですか?

レターパックプラスで箱を変形して送ることは、基本的には推奨されていません。なぜなら、レターパックプラスには「専用封筒の形状や構造を大きく改変してはいけない」という決まりがあるためです。専用封筒のままでは梱包が難しい場合でも、自分で勝手に立体的に加工して箱のような形にすることは、配送トラブルの原因になる可能性があります。

これを知っておかないと、郵便局の窓口で受付を拒否されたり、最悪の場合、配送途中で破損や返送になるケースも考えられます。郵便局の公式見解でも「改造されたレターパックは利用できません」と明記されていますので、仮に折り目を付ける、角を立てる、段ボールで補強するなどの加工を加える場合も、原型をとどめないような変形にならないよう十分に注意が必要です。

また、見た目が完全に箱に近くなってしまうと、他の配送方法(ゆうパックや宅急便など)と誤認されやすくなり、仕分け時に混乱を招く可能性もあります。実際、窓口の担当者によって判断が分かれることがあり、「箱に見える」という理由だけで受付を断られたという例も見られます。

どうしても厚みのあるものを送りたい場合は、封筒の形状を大きく変えずに、中身に合わせて丁寧に封をする工夫が必要です。ガムテープでの補強や、封が開かないようにする対策も重要ですが、全体が箱に見えるような梱包は避けるべきです。

つまり、レターパックプラスはあくまで「封筒型の厚手紙袋」として利用するものであり、「箱型」への加工はルール違反になる恐れがあります。ルールを守ったうえで、適切な梱包を心がけましょう。

レターパックプラスで箱を送るには?禁止されない梱包方法とは

レターパックプラスで箱を送りたい場合、最も重要なのは「封筒の形状を損なわずに中に収めること」です。箱そのものをレターパック専用封筒に入れることは可能ですが、条件があります。それは「封筒が閉じ切ること」「規定サイズ内に収まっていること」「明らかに形状が改変されていないこと」です。

実際、レターパックプラスは厚さ制限がないため、小型の箱であれば封筒内に収まるようにうまく入れ込むことができます。例えば、贈答用のお菓子やアクセサリーなど、比較的コンパクトな箱は該当します。この場合も、無理やり封をして破れたり、ガムテープで強引に止めて膨れ上がった状態にするのは避けてください。

封筒のフタが完全に閉じ、元の形状を保っていれば、内容物が箱であっても問題視されにくいです。特に重要なのは「郵便として適切に扱える見た目」であることです。郵便局では機械による自動仕分けが行われるため、不自然な厚みや膨らみ、凹凸があると機械処理に支障をきたす場合があります。

また、箱を入れる際は、封筒内に余裕があれば緩衝材を使って中身が動かないようにするのもおすすめです。これにより破損リスクも抑えられ、受取人にも丁寧な印象を与えることができます。

このように、レターパックプラスで箱を送るには「箱を入れても封筒を変形させない」ことが条件です。形を崩さず、ルールに沿った使い方をすれば、箱入りの品物もスムーズに送ることができます。

レターパックで箱型が拒否される理由とその回避策

レターパックで箱型が拒否される主な理由は、「規定外の形状での使用」が配送基準に反するためです。レターパックはあくまで「信書も送れる厚手の封筒型郵便」であり、箱型の荷物を想定して設計されているわけではありません。そのため、見た目が箱型であると、受付時や配送過程で問題が発生することがあります。

特に郵便局の窓口では、「封筒の形状が変わっている」「明らかに加工されている」場合に受付を断られることがあります。たとえば、レターパックの封筒を折り込んで底面を作り、四角く立体に成形する行為などは「改変」とみなされ、規約違反となる可能性が高いです。

また、箱型は自動仕分け機に通らない場合があり、手作業での仕分けが必要になると、その分配送に遅延やトラブルが生じやすくなります。これを防ぐためにも、郵便局側では「見た目が箱型」=「受け付けできない可能性がある」というルールで判断しているのです。

では、どのようにすれば箱型とみなされず、安全に送付できるのでしょうか。ここで重要なのは「加工せず、あくまで封筒としての形状を保つこと」です。中に箱状のものを入れても問題はありませんが、外見が明らかに立体構造である、もしくは封筒の継ぎ目に加工が施されている場合はNGです。

さらに、ガムテープで封を補強する際も、「封を閉じるため」以上の用途で使用していると見なされると、やはり受付拒否につながる可能性があります。シンプルに「専用封筒でしっかり閉じる」ことが重要です。

このように、レターパックで箱型が拒否される背景には、ルールの厳格な適用と、郵便の安全性・効率性を保つための判断があります。利用者としては、封筒の使い方に注意を払い、加工を避けた適正な利用を心がけることが最善の回避策になります。

レターパックプラスを箱型に加工する作り方は違反になる?

レターパックプラスを箱型に加工して使用する行為は、原則として日本郵便の規定に違反する可能性が高いと考えられます。専用封筒はそのままの形で使用することが前提とされており、加工によって原形を大きく損なうことは「改造」とみなされることがあります。

このような加工には、例えば折り目を付けて立体的な箱状に成形したり、底や側面をガムテープや段ボールで補強したりすることが含まれます。外見が完全に「箱」として認識されてしまうと、郵便局の窓口で受付を断られるだけでなく、配送中に仕分け機に通らないなどの支障が生じることもあります。レターパックは機械で自動処理されることが多く、決められた形状から逸脱したものは、その工程に悪影響を与えかねません。

こうした背景があるため、たとえ中に収めるものが壊れやすく、保護のために外装を補強したい場合であっても、封筒自体を箱のように作り変えるのは避けるべきです。加工の程度が軽微であったとしても、判断基準は窓口担当者によって異なるため、安全な対応とは言えません。

仮にどうしても箱状の品物を送りたい場合には、加工ではなく「箱ごと封筒に収める」方法を検討するとよいでしょう。封筒の中に小さな箱をそのまま入れ、ふたがしっかり閉まるように工夫すれば、規定に反することなく送付することが可能です。ただし、内容物がかさばって封筒が変形してしまう場合は、無理にレターパックプラスを使用せず、ゆうパックなど他のサービスに切り替える判断も重要になります。

このように、レターパックプラスの封筒を箱型に加工して使う方法は一見便利に見えるかもしれませんが、実際には多くのリスクを伴います。公式ルールを守ったうえで、適切な配送方法を選択する姿勢が求められます。

レターパックプラスにガムテープを使っても問題ない?

レターパックプラスにガムテープを使用すること自体は必ずしも禁止されているわけではありません。ただし、使用方法には十分な注意が必要です。正しく使えば梱包の補強として効果的ですが、使い方を誤ると、封筒の改造や形状変更と見なされ、配送不可となる恐れがあります。

一般的に、ガムテープの使用は「封をしっかり閉じるため」「中身がこぼれないよう補強するため」といった目的であれば認められています。レターパックのフタはシール式になっているものの、厚みのある荷物を詰め込むと粘着面が浮いてしまうこともあるため、その上からガムテープを貼るのは現実的な工夫です。

一方で、ガムテープを全面に貼って形状を固定したり、封筒の一部を補修するような使い方をすると、それは封筒の改変と見なされる可能性があります。特に封筒全体にテープを巻きつけて箱のように固定する使い方や、色付き・柄付きのテープで装飾するようなケースは、ルール違反になる恐れが高いです。これは郵便物の視認性や、仕分け作業時の識別にも影響するため、郵便局としては問題視する場面も出てくるでしょう。

加えて、ガムテープの粘着力が強すぎる場合は、配達時に開封しにくくなるという点も懸念されます。受け取り手が中身を開けにくいことで、ストレスや不信感を抱かせてしまう場合もあります。そのため、可能であれば透明な梱包テープや、必要最小限の範囲での使用にとどめる方が無難です。

このように、レターパックプラスにガムテープを使う際には「目的と範囲」を明確にし、見た目や封筒の形状を著しく変えないよう注意しながら利用することが大切です。郵便局の基準に従い、安全かつ適切な発送方法を心がけましょう。

レターパックプラスの対面受け取りが求められるケースとは

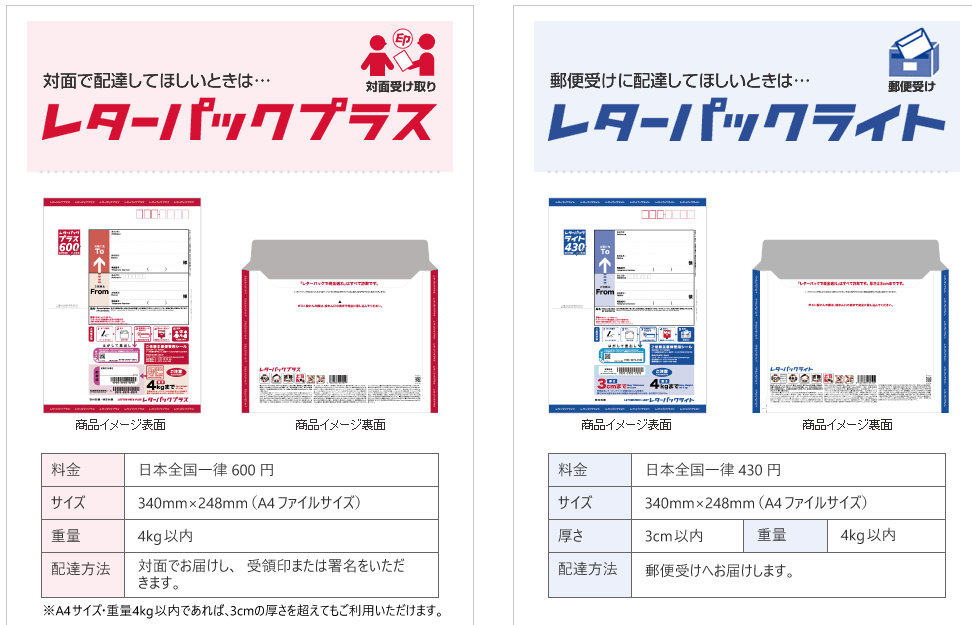

レターパックプラスは、配達時に「対面受け取り」が基本となっているサービスです。これは、受取人に直接手渡しで荷物を届けることが前提とされており、不在時は郵便受けではなく「不在票」が投函される仕組みになっています。この点が、ポスト投函型の「レターパックライト」との大きな違いです。

対面受け取りが求められる理由には、配送物の内容や価値、そして送達の確実性が関係しています。例えば、信書(契約書や重要書類など)を送る場合、送り主としては「確実に本人に届いた」という証明がほしいところです。レターパックプラスでは、配達完了の記録が残るため、こうしたニーズに応えることができます。

さらに、商品やプレゼントなどの個人間取引においても、追跡機能と対面受け取りは安心感につながります。特にフリマアプリやオークションでの取引では、トラブルを防ぐためにレターパックプラスを選ぶケースが多く見られます。受取人のサインまたは印が必要なため、「受け取っていない」といったトラブルのリスクが減るのです。

一方で、対面受け取りにはデメリットも存在します。例えば、受取人が日中家にいない場合、再配達の手間がかかることになります。また、配達時間帯の指定ができないため、再配達の申し込みや受け取りの手間が増えるという点は、忙しい人にとっては不便と感じるかもしれません。

このような理由から、レターパックプラスは「確実に届けたい重要なもの」「トラブルを避けたい品物」の発送に向いています。逆に「時間を気にせず受け取ってほしい荷物」であれば、レターパックライトなどのポスト投函型サービスのほうが適している場合もあります。

目的や相手の都合に応じて、対面受け取りが本当に必要かどうかを判断することが、スマートな発送につながります。

レターパックプラスの箱型利用が禁止される理由と正しい使い方

- レターパックプラスの厚さの限界は?3cm以上でも送れる?

- レターパックプラスがポストに入らないときの対処法

- レターパックプラスを出せる場所|コンビニ・ポスト・郵便局の違い

- レターパックプラスでお菓子を送るときの注意点とコツ

- レターパックプラスはどこで買える?購入可能な場所まとめ

- レターパックプラスは廃止されるのか?最新情報と今後の展望

レターパックプラスの厚さの限界は?3cm以上でも送れる?

レターパックプラスには「厚さ制限」が明記されていないため、3cmを超える荷物でも送ることが可能です。この点が、厚さ3cm以内に制限されているレターパックライトとの大きな違いです。したがって、送付したい荷物にある程度の厚みがあっても、封筒に収まりさえすれば利用できるという柔軟性があります。

しかし、実際には「封筒がきちんと閉じること」「無理な梱包で破れないこと」「形状が変わりすぎていないこと」という実務的な条件が存在します。いくら厚さの制限がないとはいえ、無理に詰め込んで封が閉まらなかったり、テープで無理やり閉じるような状態は受付を断られることがあります。特にガムテープで大きく補強されている場合や、封筒の原型が大きく崩れてしまっている場合は、郵便局員の判断によって「受付不可」とされるケースもあるため注意が必要です。

さらに、仕分け作業の現場では、荷物の厚みが極端にあると機械処理に支障をきたす可能性があります。そのため、厚みがあるものを送る際は、封筒の形を損なわないように中身を包み、できるだけ均等に厚みが広がるよう工夫することが望まれます。例えば、角に荷物が集中して膨らんでしまうと見た目にも不自然になり、配達時の扱いが乱雑になることも考えられます。

また、内容物の種類によっては厚さだけでなく、重量も気にしなければなりません。レターパックプラスは全国一律料金で送れる便利なサービスですが、重さの上限は4kgです。厚みがある=重量もあるというケースが多いため、発送前に一度は重さを測っておくのが安心です。

このように、レターパックプラスは3cm以上の荷物にも対応できる点が魅力ではありますが、無制限に何でも詰め込んで良いというわけではありません。封筒がきれいに閉じ、形状が常識の範囲内に保たれていることが前提となります。適切に使うことで、安心して大切な荷物を送ることができます。

レターパックプラスがポストに入らないときの対処法

レターパックプラスは、専用の赤い封筒を使って全国一律料金で送れる便利なサービスですが、その厚みと大きさのため、すべてのポストに投函できるわけではありません。特に中に入れる荷物のサイズによっては、ポストの差入口に入らないことがあります。これは使用者側にとって意外と見落としがちなポイントです。

このような場合、まず検討すべきは郵便局の窓口での差し出しです。全国の郵便局ではレターパックプラスを受け付けており、営業時間中であれば直接持ち込むことで確実に発送することができます。対面でのやり取りとなるため、荷物の形状や厚みに問題がある場合でも、その場で確認・相談ができるのは大きなメリットです。

次に考えられるのが、郵便局による集荷サービスの利用です。事前に電話やオンラインで依頼すれば、自宅まで引き取りに来てくれるため、ポストに入らない場合でもわざわざ外出する必要がなくなります。ただし、時間帯や地域によって対応に差があるため、余裕をもって申し込むことが大切です。

また、どうしてもポスト投函にこだわりたい場合には、「大型郵便対応ポスト」を探す方法もあります。一部の公共施設や大型集合住宅には、レターパックプラスが余裕を持って入るサイズのポストが設置されています。そのような場所であれば、ポスト投函が可能です。ただし、個人の判断で無理に押し込もうとすると封筒が破れたり、配達が遅れる恐れがあるため、慎重な対応が求められます。

前述の通り、レターパックプラスは「対面受け取り」が基本となるため、ポスト投函自体が必須というわけではありません。そのため、入らないときには無理をせず、正しいルートで発送することが荷物を安全に届けるための近道になります。

レターパックプラスを出せる場所|コンビニ・ポスト・郵便局の違い

レターパックプラスは、利用できる場所が複数あることから、状況に応じて使い分けることが大切です。発送方法を選ぶ際に知っておくべきポイントとして、「出せる場所」によって対応できる内容や利便性が異なる点が挙げられます。

まず最も確実なのが「郵便局」です。郵便局ではレターパックプラスの受付はもちろん、封が正しく閉じられているか、形状や厚みに問題がないかなども確認してもらえます。また、発送控えへの受領印をもらえるのも郵便局だけのサービスです。大切な荷物や信書を送る場合には、窓口からの差し出しが最も安心できる手段だと言えるでしょう。

次に便利なのが「ポスト投函」です。ポストからの差し出しは24時間可能であり、時間を選ばず利用できるのが大きなメリットです。ただし、先ほど説明したように、封筒がポストの差入口に入らないケースもあります。特に厚みのある荷物を入れた場合には、ポストによっては入らないこともあるため、ポストサイズとの相性に注意が必要です。

そしてもう一つの選択肢が「コンビニ」です。ただしここで注意したいのは、すべてのコンビニでレターパックプラスを「出せる」わけではないということです。多くの人が誤解しがちですが、コンビニはレターパックの封筒を「販売」しているだけで、発送を受け付けているわけではありません。一部の郵便ポストが併設されたコンビニでは投函も可能ですが、あくまでポストを使う形になります。したがって、コンビニ店員に直接預けることはできません。

このように、レターパックプラスを出す場所にはそれぞれ特徴があります。手間がかからずすぐに済ませたいならポスト投函、確実さを重視するなら郵便局、ついでに購入したい場合はコンビニというように、目的や状況に応じて使い分けるのが賢い活用法です。

レターパックプラスでお菓子を送るときの注意点とコツ

レターパックプラスでお菓子を送る際には、「壊れやすさ」「温度変化」「香りの漏れ」「厚さと形状」など、いくつかの注意点を事前に確認しておく必要があります。単純に「食品が入る大きさかどうか」だけで判断すると、トラブルにつながる可能性があります。

まず最初に考えるべきなのは、お菓子の形状と強度です。ビスケットやせんべいのような割れやすいお菓子は、配送中の衝撃によって破損する恐れがあります。そのため、プチプチやエアクッションを使って個別に保護し、できるだけ密着させて動かないように梱包することが基本です。また、箱に入ったお菓子をそのまま封筒に入れる場合でも、余ったスペースには緩衝材を詰めて隙間を埋めると安心です。

次に重要なのが、温度や湿気の影響です。チョコレートやキャラメルのような溶けやすいものは、特に夏場の発送を避けるか、保冷剤やアルミ保冷パックなどを使ってできるだけ温度変化に対応しましょう。封筒が密閉状態になるため、蒸れやすくなる点にも注意が必要です。簡単な乾燥剤を入れておくことで、湿気による品質劣化を防ぐ工夫も有効です。

さらに見落としがちなのが、香りの強いお菓子の取り扱いです。例えばハーブ系やスパイス系の焼き菓子など、香りが強いものは他の荷物に臭いが移る可能性があります。レターパックプラスは紙製の封筒なので、においを完全に遮断できるわけではありません。個別包装+密閉袋を使用することで、より衛生的かつトラブルのない発送が可能になります。

また、梱包が完了した後は、封がしっかり閉じるかどうか確認してください。お菓子は軽くてもかさばる傾向があるため、封筒が膨らみすぎて封が閉まらない場合があります。このような状態で無理やりガムテープで補強すると、規定違反と見なされることもあるため、注意が必要です。

このように、お菓子の配送にはいくつかのポイントがありますが、工夫次第で安心・安全に送ることが可能です。大切な人に心のこもった贈り物を届けるためにも、事前準備を怠らないことが大切です。

レターパックプラスはどこで買える?購入可能な場所まとめ

レターパックプラスは、全国一律料金で送れる利便性の高い郵送サービスですが、「どこで手に入れるか」を理解しておくことで、よりスムーズに利用できます。購入可能な場所は主に3つに分類されます。「郵便局」「一部のコンビニ」「オンラインショップ」の3つです。

まず基本となるのは、郵便局での購入です。全国ほぼすべての郵便局で取り扱いがあり、窓口で直接購入することができます。郵便局の営業時間内であれば、スタッフに封筒の使い方やサイズの確認もその場で相談できるため、初めて利用する人にとっては安心感があります。また、10枚セットなどをまとめ買いすることで、在庫切れの心配なく使えるメリットもあります。

次に注目されるのが、一部のコンビニでの販売です。セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートなどの一部店舗では、レジでレターパックプラスを購入することが可能です。ただし、すべての店舗で販売しているわけではなく、店舗によっては在庫がないこともあります。また、コンビニでは販売のみで、封筒を渡して「発送を依頼する」といった対応はできません。つまり、購入後は自分でポストに投函するか、郵便局に持ち込む必要があります。

さらに、日本郵便の公式通販サイトや大手ECサイトでもレターパックプラスを購入できます。特に大量に必要な場合や、近くに郵便局がない人にとっては便利な選択肢です。ただし、オンライン購入の場合は送料が別途かかることもあるため、単体での購入は割高になりやすいというデメリットがあります。また、到着までに数日を要するため、今すぐ使いたいという場面には向いていません。

このように、レターパックプラスは「買える場所」が複数ありますが、状況によって使い分けることがポイントです。急ぎで使いたいなら郵便局や在庫のあるコンビニ、まとめ買いしたい場合はオンライン購入が便利です。利用目的やスケジュールに合わせて、最適な購入方法を選びましょう。

レターパックプラスは廃止されるのか?最新情報と今後の展望

レターパックプラスの廃止については、SNSや一部ネット記事で話題にされることもありますが、現時点(2025年時点)で日本郵便から公式に「廃止する」という発表は出ていません。そのため、日常的にこのサービスを利用している方は、過剰に不安になる必要はないでしょう。

とはいえ、郵便業界全体がデジタル化やコスト削減の流れにある中で、今後レターパックプラスの仕様やサービス内容に変更が加えられる可能性は十分にあります。たとえば、紙資源の節約や環境への配慮を理由に、封筒の素材やデザインが変更されることも考えられます。また、配送方式や追跡システムの改善といった技術面での更新があるかもしれません。

このような背景には、郵便サービス全体の需要と収益構造の変化が大きく関係しています。従来の手紙やはがきの利用は減少傾向にあり、代わってECサイトの台頭によって、小型荷物や書類の配送ニーズが増えてきました。その中で、レターパックプラスのような信書も送れて全国一律料金というサービスは、多くの利用者にとって非常に価値の高い存在です。だからこそ、廃止ではなく「進化」や「見直し」の対象になる可能性が高いのです。

仮に将来的に名称が変更されたり、サービス内容に調整が入ったとしても、レターパックプラスのような「信書対応・対面配達・追跡可能な固定料金サービス」というコンセプト自体は、簡単にはなくならないと考えられます。多くのビジネスシーンや行政文書のやりとりなど、代替手段が限られている場面では、引き続きニーズがあるためです。

このように、レターパックプラスの将来については、廃止というよりも「今後どう変わっていくか」に注目すべきです。利用者としては、日本郵便の公式サイトなどで最新の動向を定期的に確認しながら、変化に柔軟に対応していくことが求められるでしょう。

レターパックプラスの箱型は禁止とされる理由と正しい使い方の総まとめ

- レターパックプラスは本来、封筒型のままで使用することを前提として設計されているため、形状を変えることは想定されていない

- 箱型に加工すると、郵便局の窓口で「改造」と判断され、受付を断られるケースが少なくない

- 封筒に明らかな折り目や補強材を加えるなど、構造自体を変更する行為は基本的に規定違反とされる

- 立体的な見た目になると、自動仕分け機に通らなくなり、手作業になったり遅延やトラブルにつながることがある

- ガムテープで広範囲を固定したり、補強しすぎると、元の封筒形状から逸脱した扱いになる可能性が高い

- ただし、レターパック専用封筒の中に市販の小箱をそのまま入れること自体は、封筒が変形しなければ許容されている

- 封筒のフタが自然に閉じ、形状を大きく変えない範囲であれば、内容物が箱でも受け付けられることが多い

- 中身が壊れやすい場合には、箱を使うだけでなく、緩衝材でしっかり保護して封筒内で動かないように工夫することが重要

- 内容物が大きすぎて封が閉じきらない状態では、強引に封をしても受付が断られる可能性があるため注意が必要

- 外観が明らかに箱型に見える場合、郵便物として適切でないと判断され、配送時に区別されないリスクがある

- 実際の運用では、窓口担当者の裁量によって可否が変わる場合もあるため、判断が一律でない点も考慮すべき

- 梱包が不適切な場合、配送途中で破損したり、宛先に届かず返送されるリスクも高まる

- 規定を守ったうえで厚みや重さの範囲に収めるよう工夫すれば、問題なく送れる場合も多い

- 規定サイズに収まらない場合や、安全性に不安がある場合は、無理せずゆうパックや宅配便など他の配送方法を選択した方が良い

- 郵便局の定めた使用ルールに沿って利用することで、レターパックプラスでも箱入りの品物を安全・確実に送ることができる

関連記事