レターパックを送るときに、料金が足りない場合や差額切手を貼らなければならない場面に迷ったことはありませんか?特に「レターパック 差額切手 どこに貼る」と検索している人の多くは、貼る位置や貼り方を間違えて郵便事故にならないか不安を感じているはずです。実際、切手を貼る場所や金額の扱いには郵便局の決まりがあり、正しい方法を知らないと返送や遅延の原因になることもあります。

この記事では、レターパックの差額切手をどこに貼るのが正しいのか、ライトとプラスの違い、料金不足が起きたときの対処法まで、初心者にもわかりやすく解説します。さらに、切手が必要なケースと不要なケースの見分け方も紹介するので、読み終える頃には迷わず安心して発送できるようになります。

これからレターパックを使う予定がある方や、切手の扱いで不安がある方は、ぜひ最後まで読んで正しい知識を身につけてください。

💡記事のポイント

- レターパックの差額切手を貼る正しい位置と貼り方の流れ

- レターパックライトとプラスの違いと実務の注意点

- レターパックの料金不足時に起きることと差額対応の考え方

- レターパックの購入方法や交換の可否など周辺知識の整理

レターパックの差額切手はどこに貼る?正しい貼り方と位置の基本ガイド

- レターパックの差額切手を貼る場所の正しい位置とは

- レターパックライトでは切手をどこに貼る?ライトとプラスの違いを解説

- レターパックの不足分に切手を貼るときの正しい手順

- レターパックに切手を貼る位置は?2024年最新版の注意点

- レターパックに追加切手を貼る場所のおすすめと避けるべき位置

- レターパックの料金が不足したときはどうなる?差額切手での対応方法

レターパックの差額切手を貼る場所の正しい位置とは

レターパックは郵便料金があらかじめ印刷された前払式封筒で、現金や切手を貼らなくても発送できる便利なサービスです。しかし、郵便料金の改定が行われた際や、旧料額の封筒が手元に残っている場合は、現行料金との差額分を切手で補う必要があります。このとき、多くの人が悩むのが「差額切手をどこに貼るか」という点です。実際、貼る位置を誤ると、消印が押されない・バーコードが読み取れない・郵便局で返送されるといったトラブルにつながる恐れがあります。

郵便局の公式案内によると、封筒表面にある「この線より上には何も書かないでください」という注意書きは、消印を押すためのスペースを示しています。つまり、消印を押しやすい範囲であれば、切手を貼る位置自体に厳密な制限はありません。ただし、実務上は郵便局員がスムーズに処理できるよう、料金印字(青または赤の「レターパックライト/プラス」部分)のすぐ下、またはその右横に切手を貼るのが最も安全です。この位置に貼ると、消印が同じエリアに集まり、郵便処理システムの読み取り精度が保たれます。

また、宛名ラベルの右上に十分な余白がある場合は、そこに貼る方法も推奨されています。封筒の縁を越えたり、追跡バーコードに重なったりすると、読み取りエラーが発生するリスクがあるため注意が必要です。特に、レターパックライトはポスト投函が多いため、折り曲げやすい位置を避け、平らな部分にしっかりと貼り付けることが大切です。

目安の貼付位置とレイアウト

- 料金印字の下または脇に連続して貼ると、消印が一箇所に集約されやすい

- 切手は重ねずに並べ、端が封筒の縁を越えないようにする

- 消印領域をまたぐ場合は、上辺をそろえて局員が押印しやすい配置にする

- 宛名やバーコードを絶対に覆わないようにする

- 封筒を立てた状態でも視認しやすい位置に配置する

このように、差額切手を貼る位置は「目立つ」「平ら」「バーコードを妨げない」ことを意識すると失敗がありません。局員の業務を妨げない貼り方を心がけることが、スムーズな配送につながります。なお、郵便局の公式見解や運用ルールは日本郵便の公式ウェブサイトで公開されています(出典:日本郵便「レターパックご利用案内」)。

レターパックライトでは切手をどこに貼る?ライトとプラスの違いを解説

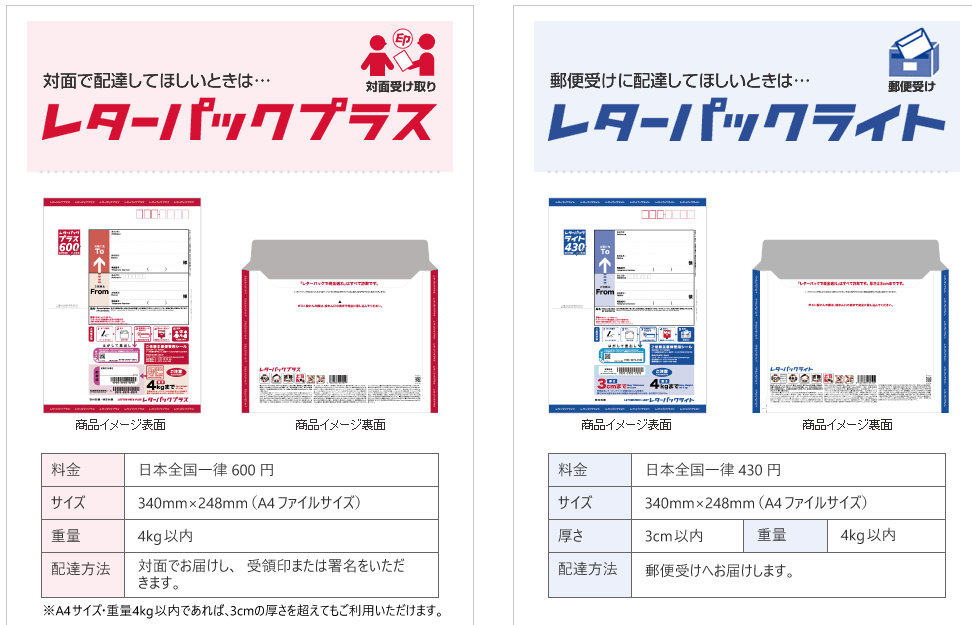

レターパックには「ライト」と「プラス」の2種類があります。ライトは青い封筒で、厚さ3cm以内・重さ4kg以内に制限され、ポスト投函が可能な仕様です。一方、プラスは赤い封筒で、厚さや重さの制限が緩やかであり、対面での受け渡し(受領印あり)が行われます。この違いにより、切手の貼り方にも微妙な差が生じます。

どちらのタイプでも、旧料額封筒を利用する場合は差額分の切手を貼れば使用可能です。ただし、貼る位置を間違えると、バーコードや二次元コードの読み取りが妨げられ、追跡番号が無効になることがあります。レターパックライトでは、封筒表面右上の空きスペースに差額切手をまとめて貼るのが一般的です。この位置は、ポスト投函の際に封筒が折れにくく、郵便機械の読み取り範囲からも外れているため安全です。

レターパックプラスは封筒面積が広いため、料金印字の直下、または右側の余白に貼ると窓口での確認や押印が確実です。差額切手を分散させず、料金印字付近に集約することで、消印が一箇所に集中し、郵便処理がスムーズに行われます。

以下の表は、ライトとプラスそれぞれの特徴を比較したものです。

| 項目 | ライト | プラス |

|---|---|---|

| 想定差出方法 | ポスト投函可 | 窓口差出・集荷可 |

| 厚さの考慮 | 制限があるため余白確保を意識 | 制限が緩やかで配置の自由度が高い |

| 貼付のおすすめ位置 | 表面右上の空きスペース | 料金表示の直下または右側余白 |

| 読み取り配慮 | バーコードや二次元コードを隠さない | 追跡番号周辺を避けて貼る |

| 貼付時の注意 | 封筒を曲げず平らな面に貼る | 窓口で局員が押印しやすい配置にする |

このように、ライトとプラスでは貼る位置の考慮点が異なります。ライトは機械読み取りとの干渉を避けること、プラスは人の確認がしやすいことを意識すると安心です。切手が複数枚にわたる場合は、封筒のデザインを損なわないよう整列させて貼りましょう。

レターパックの不足分に切手を貼るときの正しい手順

差額切手を貼る手順は、丁寧に確認すれば決して難しくありません。まずは封筒に印字されている料金額を確認し、現行の料金との差額を計算します。例えば、旧料額が520円で現行が600円の場合、差額は80円となり、80円分の切手を追加で貼れば使用できます。料金改定の詳細は、日本郵便の料金改定ページで随時公表されています(出典:日本郵便「郵便料金の改定に関するお知らせ」)。

次に、計算した差額分の切手を用意します。可能であれば、1枚で差額を補える切手を使用するのが理想です。複数枚を使う場合は、封筒に対して平行に並べ、糊面をしっかり密着させます。角が浮いたままだと剥がれるおそれがあるため、貼り終えた後は軽く押さえて安定させます。

切手の貼付後は、宛名・バーコード・注意書きに重なっていないかを確認します。とくに宛名欄上部の貼付は、住所の読み取りを妨げる場合があるため避けるべきです。ポスト投函する場合は、貼付位置がはっきり見えるように配置し、差出前に一度角度を変えて確認します。窓口で出す場合は、局員に差額確認をしてもらうと確実です。

レターパックライトの場合、厚み制限(3cm以内)に注意して、複数枚の切手を重ね貼りしないようにしましょう。剥がれ防止のために透明テープを上から貼る人もいますが、テープが消印を覆うと無効扱いになる場合があります。そのため、テープで補強する場合は、切手の縁を少しだけ押さえる程度に留めると安全です。

このように、料金確認から貼付、最終チェックまでを一つひとつ丁寧に行うことで、郵便事故や料金不足のリスクを避けられます。発送前のひと手間が、確実な配達と信頼につながります。

レターパックに切手を貼る位置は?2024年最新版の注意点

2024年の郵便料金改定により、旧料額のレターパック封筒をそのまま使う場合は、差額分の切手を貼って利用できることが日本郵便から正式に案内されています。これは、旧料金の在庫封筒を無駄にせずに活用できる仕組みですが、貼り方を誤ると返送や配達遅延の原因になるため、正しい貼付位置を理解することが欠かせません。とくに、2024年はレターパックライト・プラスともに利用者が増加しており、貼付ミスによるトラブルも報告されています。

まず、封筒表面の「この線より上には何も書かないでください」という印字部分は、郵便局員が消印を押すための専用スペースです。この範囲内に切手を貼る場合は、消印が押しやすいように上辺を揃えて配置するのが理想的です。封筒全体のバランスを見ながら、料金印字(青または赤の額面表示)のすぐ下か右側に貼ると、見た目も整い、確認作業もスムーズに進みます。

また、宛名欄・バーコード・追跡番号・注意書きの上に切手を貼ることは避けてください。これらの情報は配送システムで読み取られるため、切手が重なると追跡情報の登録が遅れる可能性があります。とくにバーコード部分は、自動読み取り装置が光学的にスキャンするため、わずかな陰影でもエラーの原因となります。

さらに、レターパックライトは厚さ3cm以内という厳しい制限があります。複数枚の小額切手を使うと、意外に厚みが出てしまい、郵便ポストの差入口を通らないケースもあるため注意が必要です。可能な限り、高額切手を1枚または2枚で組み合わせて貼るのが安全です。どうしても複数枚になる場合は、横一列に並べ、空気が入らないよう平らに密着させて貼りましょう。

日本郵便の公式サイトでも、旧料額のレターパックを差額切手で利用できる旨が明記されています(出典:日本郵便「レターパックご利用案内」)。この一次情報をもとに、利用者は最新の料金体系を確認した上で、正しい貼付位置を守ることが大切です。

レターパックに追加切手を貼る場所のおすすめと避けるべき位置

レターパックに追加の切手を貼る際、もっともおすすめの位置は「料金印字の近く」もしくは「封筒表面右上の余白」です。この位置は郵便局員の視認性が高く、料金の確認や消印処理を一目で行えるため、業務上もっとも合理的な貼付エリアとされています。料金印字のすぐ下に切手を整列させることで、料金体系が一目でわかり、処理も迅速になります。

貼付の際は、封筒全体を水平な台に置き、角度を揃えて貼ることを意識しましょう。切手が斜めになったり、封筒の縁からはみ出したりすると、搬送時に剥がれたり破損したりする原因になります。特に高温・多湿の環境では粘着力が弱まるため、貼付後に軽く押さえて密着させることが重要です。

避けるべき位置としては、宛名欄・バーコード・追跡番号の上、さらに封緘部の折り返しや角の曲面、裏面全体が挙げられます。裏面に切手を貼ると、郵便局の自動処理ラインで見落とされる可能性があり、料金未納扱いとして返送されることもあります。また、折り返し部や角は貼り付け面が平らでないため、輸送中に剥がれるリスクが高くなります。

もし小額切手を複数枚使う場合は、上下二段に規則的に配置し、すべての切手が封筒の平面内に収まるようにします。行をそろえて貼ることで見た目の整然さも保たれ、局員による確認も容易になります。切手を横方向に二段並べる場合、下段と上段の境目が重ならないようにずらすと、押印が重複せずに済みます。

このように、切手を貼る場所の「見た目の整理」と「機能面での正確性」を両立させることが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。発送直前に一度全体を見渡し、貼付面が滑らかで、消印領域を確保できているかを確認しましょう。

レターパックの料金が不足したときはどうなる?差額切手での対応方法

料金が不足したままレターパックを差し出した場合、郵便局での処理は状況によって異なります。一般的には、差出人住所が記載されていれば返送され、記載がない場合は受取人に「不足分の料金+手数料」を請求する形で配送が行われます。ただし、受取人が支払いを拒否した場合は最終的に返送されるため、いずれにしても到着が大幅に遅れる可能性があります。

このようなトラブルを防ぐためには、差し出し前に料金を確認し、差額切手で正確に補うことが重要です。旧料額のレターパック封筒を利用する場合は、現行の販売価格との差額を算出して、その分の切手を貼付します。例えば、旧370円封筒を現在の520円料金で使う場合、150円分の切手を追加する必要があります。差額の確認は、最寄りの郵便局窓口で行うのが確実です。窓口ではその場で金額計算と押印をしてもらえるため、誤差の心配がありません。

また、料金不足で発送された場合、処理や返送には通常数日を要します。差出日から配達までに遅延が発生することを考慮し、急ぎの郵送では特に注意が求められます。とくにオンライン取引や契約書のやり取りなど、期限が定められている郵送物の場合は、差出前に窓口で料金確認を行うことが安全策です。

日本郵便の公式案内では、「旧料額のレターパックは現行料金との差額分を貼付すれば利用できる」と明示されています。この運用ルールに従うことで、旧封筒の有効活用と確実な配達が両立します。料金の仕組みや差額の取り扱いに関しては、日本郵便の公式サイトで最新情報を随時確認することをおすすめします(出典:日本郵便「郵便料金に関するご案内」)。

このように、差額切手を正しく貼ることは、スムーズな郵送を実現するための基本的かつ重要なマナーです。料金体系の変化に応じて柔軟に対応することで、安心してレターパックを利用できるようになります。

レターパックの差額切手はどこに貼ると良い?切手の必要性と注意点

- レターパックに切手はいらない?不要なケースとその理由

- レターパックは切手で買えるのか?購入方法と注意点

- レターパックライトに切手を貼ってレターパックプラスに変更できるのか?

- レターパックの切手は交換できる?余った切手の使い道

- レターパック350はまだ使える?古いタイプの扱い方を解説

- レターパックに切手が必要なケースとは?見分け方と判断ポイント

レターパックに切手はいらない?不要なケースとその理由

レターパックは、あらかじめ郵便料金が印字された「前払式封筒」であり、購入時点で全国一律の送料が含まれています。そのため、通常の利用では追加の切手を貼る必要はありません。この仕組みは、郵便切手や現金書留などと異なり、封筒そのものが料金支払いの証明書の役割を果たしているためです。すなわち、レターパックの青い「ライト」や赤い「プラス」の印字部分に表示されている額面(例:600円や430円など)が、送料の代わりとなります。

切手が不要となる根拠は、日本郵便が公式に定めている「料額印字郵便物」という制度に基づいています。これは、封筒に印刷された額面が有効な支払手段と認められるもので、購入時にすでに送料が前払いされた状態になっているということです(出典:日本郵便「レターパックご利用案内」)。

ただし、旧料金のレターパック封筒を利用する場合は注意が必要です。料金改定後の現在額との差額分を、切手で補う必要があります。たとえば、旧520円封筒を使って600円の現行料金に対応させる場合、80円分の切手を貼ることで利用できます。逆に、現行額の封筒にさらに切手を貼る行為は無効であり、追加料金としての扱いはされません。

また、レターパックはオプションサービス(たとえば速達や書留など)を後付けする仕組みを持たないため、「切手を貼って補償を付ける」といった発想も適用されません。つまり、レターパックは「全国一律料金・前払い完結型」のサービスであり、原則として追加の切手は不要という理解が正確です。唯一の例外は、旧料額封筒の在庫を使うときのみ、差額を補うための切手を貼るケースです。

レターパックは切手で買えるのか?購入方法と注意点

レターパックの購入代金を切手で支払うことはできません。これは日本郵便の公式ルールとして明示されており、購入時の支払い手段は「現金」または「郵便局が対応しているキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・スマホ決済など)」に限られています。つまり、手元の切手をそのまま支払い手段として使うことはできないということです。

ただし、手元に余っている切手をレターパックや郵便はがきなどに交換する制度は存在します。郵便局では、所定の手数料(通常は1枚につき5円)を支払うことで、未使用の切手を郵便商品に交換することが可能です。たとえば、500円分の切手をレターパックライト(430円)と現金のお釣りに相当する差額分へ充当することができます。この制度を利用することで、不要な切手を有効活用することができるのです。

交換の際には、次の点に注意してください。

- 破損や汚れのある切手は、交換の対象外となる場合があります。

- 特殊切手や記念切手も交換可能ですが、額面どおりの価値で扱われます。

- 複数枚の切手をまとめて交換する場合は、手数料分を引かれるため、合計金額が端数になることがあります。

また、郵便局によっては在庫状況により、交換対象のレターパックの種類(ライト・プラス)が限られることもあります。事前に窓口で確認しておくとスムーズです。

このように、レターパックそのものを切手で「購入」することはできませんが、「切手からの交換制度」を活用すれば、実質的に手元の切手を活かす方法があります。無駄を減らすためにも、まとめて交換するか、必要な枚数だけを調整するかを検討することが賢明です。

レターパックライトに切手を貼ってレターパックプラスに変更できるのか?

レターパックライトに切手を追加して、レターパックプラスと同じ扱いにすることはできません。両者はサービス内容・料金体系・配達方法がすべて異なる独立した商品であり、単純な料金加算で切り替える仕組みは存在しません。具体的には、ライトはポスト投函型・厚さ3cm以内・追跡サービス付きであるのに対し、プラスは対面配達・受領印取得・重量4kg以内といった仕様になっています。

そのため、たとえライト封筒に170円分の切手を貼ってプラスと同額にしても、配送ルートや処理はライトのままとなり、対面配達や補償は適用されません。レターパックプラスとして取り扱われるためには、専用の赤い封筒を購入し、改めて発送準備を行う必要があります。

なお、「すでに宛名を書いてしまったライト封筒を対面配達にしたい」という場合でも、ライトの封筒をそのまま使うことはできません。その場合は、新たにプラス封筒を購入し、宛名を転記するのが正しい方法です。無理にライト封筒を改造すると、郵便局で受付が拒否される場合もあります。

また、料金制度の観点からも、レターパックライトとプラスは「別商品」として管理されています。日本郵便の公式資料にも、レターパックの種類はそれぞれ独立した商品として定義されており、アップグレード方式は想定されていません(出典:日本郵便「レターパック・スマートレターに関するご案内」)。

このように、レターパックライトをレターパックプラスに切り替える場合は、封筒の差し替えが唯一の正しい対応です。ライトはライトのまま、プラスはプラスの専用封筒で、それぞれのサービス規定を遵守して利用することで、郵送トラブルを確実に防ぐことができます。

レターパックの切手は交換できる?余った切手の使い道

自宅や事務所で余った切手を無駄にせず活用したいと考える人は多いでしょう。日本郵便では、未使用の切手を所定の手数料を支払うことで、レターパックや郵便はがき、通常切手、郵便書簡などの他の郵便商品に交換できる制度を設けています。これは「郵便切手類の交換制度」と呼ばれ、全国の郵便局で取り扱われています。

(出典:日本郵便「郵便切手類の交換に関するご案内」)

交換の際は、切手の額面を合算し、そこから1枚あたり5円の手数料が差し引かれます。たとえば、1,000円分の切手をレターパックプラス(600円)に交換する場合、600円×1枚=600円、手数料5円を差し引いた残額で、さらに395円の切手類を追加交換するなど、組み合わせを工夫すると効率的です。逆に、半端な金額が残ると手数料分で損をする可能性があるため、複数のレターパックを一度に交換する計画を立てると無駄がありません。

また、交換できるのは「未使用で汚れや破損のない切手」に限られます。糊部分が劣化していたり、記念切手などで一部装飾が剥がれている場合は、窓口で断られることもあります。切手の状態が不明な場合は、事前に郵便局窓口で確認しておくと安心です。

さらに、企業や個人で大量の切手を保有している場合、交換申請書を提出し、窓口での処理を簡略化することも可能です。大量交換では処理時間がかかるため、余裕を持って来局するようにしましょう。

レターパック以外にも、通常切手・はがき・ゆうパック伝票などへの交換も選択できるため、用途に応じて最適な組み合わせを考えることがポイントです。

レターパック350はまだ使える?古いタイプの扱い方を解説

「レターパック350」は、現在の「レターパックライト(370円)」の旧名称・旧料額版にあたります。サービス開始当初(2009年頃)は、350円という価格で提供されていましたが、その後の郵便料金改定によって現行の370円へ変更されました。では、手元に古い「レターパック350」の封筒が残っている場合、それはもう使えないのでしょうか?

結論から言えば、レターパック370の封筒も現在でも使用可能です。ただし、そのままでは料金が不足しているため、現行料金との差額分(430円 − 370円 = 60円)を切手で補う必要があります。この差額を切手で追加すれば、現行のレターパックライトと同等の扱いで郵送できます。

(出典:日本郵便「レターパックご利用案内」)

封筒のデザインや印字が古くても、追跡番号・宛名欄・差出人欄などの基本構成は現行品と共通です。そのため、差額切手を正しい位置に貼り、通常どおり宛名と差出人を記入すれば、問題なく使用できます。おすすめの貼付位置は、料金印字の右下または下部の余白部分です。この位置であれば、郵便局員が押印しやすく、処理もスムーズに進みます。

一方で、封筒の紙質が劣化している場合や、印字がかすれて読めない場合は、受付を断られるケースもあります。保管状態が悪いものは再利用せず、新しい封筒を購入するのが無難です。旧料額の封筒を使う際には、投函前に宛先や金額をもう一度確認することが大切です。これにより、料金不足での返送や配達遅延を防ぐことができます。

レターパックに切手が必要なケースとは?見分け方と判断ポイント

レターパックに切手が必要かどうかは、「封筒の印字金額が最新料金と一致しているか」で判断できます。現行のレターパックライトは430円、プラスは600円です。封筒の左上部分に印字された料金額を確認し、この金額が最新料金と異なっていれば、差額分の切手を貼る必要があります。逆に、印字が現行額と同じであれば、切手は不要です。

たとえば、旧料額の370円レターパックライトを持っている場合、2024年の現行料金が430円であれば、差額の60円分を切手で補えば利用可能です。差額分を正確に計算し、切手を料金印字の下か右側の空きスペースに整然と貼りましょう。この位置なら、郵便局員が料金確認や押印を行いやすく、配送トラブルも防げます。

また、切手を貼る際は次のような基本ルールを守ることが大切です。

- 宛名欄、バーコード、追跡番号を覆わない

- 封筒の縁や折り目をまたがない

- 消印が押されやすい平面に貼る

これらを守れば、郵便局側での確認や機械読み取りもスムーズに行われます。

なお、切手が必要なケースは旧料額封筒を使うときに限られます。現行のレターパックを購入した場合は、料金がすでに含まれているため、追加の切手を貼る必要はありません。つまり、見分けるポイントは「印字された料金」と「最新料金」の差額の有無です。これを理解しておけば、どんな年の封筒を使う場合でも、正しく使い分けることができます。

レターパックの差額切手はどこに貼る?正しい貼り方と位置まとめ

- 差額切手は料金印字の近くにまとめて貼る

切手は封筒の料金印字のすぐ近くにまとめて貼ることで、郵便局員が確認しやすく、消印作業もスムーズに行われます。複数枚貼る場合も、料金印字の周囲に整然と配置するのが実務上もっとも確実です。 - 表面右上の余白も押印しやすく実務で扱いやすい

料金印字の横が狭い場合やスペースが足りない場合は、封筒の右上の余白部分に切手を貼るのが適切です。この位置は押印がしやすく、料金確認の際にも視認性が高いとされています。 - 宛名やバーコードを覆う配置は避ける

宛名欄やバーコード、追跡番号の上に切手を貼ると、読み取りエラーや配達遅延の原因になります。これらの印字は郵便システムで自動処理されるため、視界を妨げないように貼付位置を選ぶことが重要です。 - 裏面や折り返し部への貼付はトラブルの原因になりやすい

封筒の裏面や折り返しのある部分は、機械での処理や手押し作業で見落とされやすく、切手の剥がれや料金不足扱いのリスクがあります。切手は必ず表面の平らな部分に貼るようにしましょう。 - 小額切手は行をそろえ剥がれないよう平らに貼る

複数の小額切手を使用する場合は、上下・左右の行をそろえて平らに貼ると見た目も整い、機械処理時に剥がれにくくなります。気泡や折れを防ぐため、貼付後は軽く指で押さえて密着させると安心です。 - 厚みが増えるとライトは規格外になるおそれがある

レターパックライトは厚さ3cm以内という明確な制限があります。小額切手を何枚も重ね貼りすると厚みが増し、規格外として受け付けられない場合があるため、できるだけ少ない枚数で差額を補う工夫が必要です。 - 旧料額の封筒は差額を追加すれば現行運用で使える

旧料金のレターパック封筒も、現行額との差額分を切手で追加すれば、問題なく利用できます。料金改定のたびに封筒を無駄にせず使える仕組みになっており、正しい差額を貼ることが重要です。 - ライトとプラスは別商品で切手追加では切り替わらない

レターパックライトとプラスはそれぞれ別の配送サービスです。ライト封筒に切手を追加してもプラス扱いにはならないため、対面配達を希望する場合は、プラス専用封筒を新たに購入しましょう。 - レターパックの購入代金に切手は使えない

レターパックの購入時に切手で支払うことはできません。購入は現金やキャッシュレス決済のみ対応で、手元の切手を直接代金に充てる仕組みは設けられていません。 - 余った切手は所定手数料で商品交換ができる

使い切れない切手は、郵便局で所定の手数料(1枚あたり5円)を支払えば、レターパックやはがき、他の切手などに交換できます。大量に持っている場合はまとめて交換すると手数料を節約できます。 - 料金不足で差し出すと返送や遅延の可能性がある

料金が不足したまま差し出すと、差出人への返送や受取人への追加徴収が発生することがあります。配達までに時間がかかる場合もあるため、事前に差額を確認しておくのが確実です。 - 迷うときは窓口で差額と貼付位置を確認すると安心

料金や貼付位置に迷った場合は、最寄りの郵便局窓口で相談するのが最も確実です。職員が現物を確認した上で正しい差額や貼付位置を案内してくれます。 - 追跡番号の可読性を妨げない配置が実務の鍵になる

レターパックの追跡番号は配送管理の根幹となる情報です。切手がこの番号を一部でも覆うと読み取りエラーの原因になるため、番号の上下に十分な余白を確保して貼りましょう。 - 旧デザインの封筒も差額貼付で問題なく使える

デザインや印字が古いレターパック封筒でも、差額を正確に貼れば現行のものと同様に使用できます。バーコードや追跡番号が印字されていれば、有効な郵便物として扱われます。 - 差出前の最終点検で宛名と貼付位置の二重確認を行う

差出前には、宛名・差出人・切手貼付位置の3点を必ず再確認しましょう。特に差額貼付時は見落としが起きやすいため、投函前に二重チェックを行うことでトラブルを防げます。

関連記事