「郵便の転送を一時的に設定したいけれど、やり方がよくわからない」「ネットで手続きできるの?」そんな疑問を持つ人は少なくありません。出張や一時的な帰省、引っ越し準備などで、一定期間だけ別の住所に郵便物を転送したいというケースは意外と多くあります。

この記事では、郵便の転送を一時的に行う方法をわかりやすく解説します。郵便局での転送届の提出方法から、ネットで手続きを完了させるe転居の活用、転送の解除や延長の手順までを順を追って紹介。さらに、「転送されない」「いつまで届くのか」といったよくある疑問にも触れながら、失敗しないためのポイントも整理します。

郵便物は生活や仕事に関わる大切な情報を運ぶもの。一時的な転送をスムーズに設定しておくことで、必要な書類や通知を確実に受け取ることができます。これから紹介する手順を理解しておけば、どんな状況でも安心して郵便を受け取れるようになるでしょう。ぜひ最後まで読んで、自分に合った一時的な転送方法を見つけてください。

💡記事のポイント

- 一時的な転送設定の全体像とネット申請の流れ

- 転送の解除や延長の正しい手順と失敗しやすい落とし穴

- 転送を本人以外が手続きする際の要件と注意点

- 転送されない郵便の見分け方と対処の考え方

郵便の転送を一時的に行う方法と基本ルール

- 郵便物を一時的に転送できるケースとは?

- 郵便の転送届を一時的に提出する手順(郵便局・ネット対応)

- 郵便局の転送届をネットで申し込む際の注意点

- e転居を利用して郵便を一時的に転送するメリット

- 実家や出張先へ郵便物を一時的に転送する場合のポイント

- 郵便の転送に何日かかる?開始までの目安とスケジュール

郵便物を一時的に転送できるケースとは?

短期の出張や一時帰省、大学進学時の下宿、単身赴任の開始など、一定期間だけ別の住所で郵便物を受け取りたい状況は少なくありません。そうした場合に便利なのが、郵便局が提供する転居・転送サービスです。これを利用することで、旧住所宛てに届いた郵便物を、新しい滞在先へまとめて転送してもらえます。

一時的な転送は、住所変更を正式に行わずに郵便物を確実に受け取るための手段として活用されます。申請の有効期間は届出日から最長1年と定められており、引き続き転送を希望する場合は、期間満了前に再度申請を行う必要があります。この制度は、住民票の移動を伴わない短期滞在にも柔軟に対応しており、出張者や学生、単身赴任者にとって欠かせないサービスです。

転送期間は申請日から1年間とされていますが、郵便局の処理や登録完了には数日かかるため、開始希望日の3〜7営業日前には余裕を持って手続きするのが安心です。また、転送サービスの対象となるのは「日本郵便が扱う郵便物」に限定され、民間の宅配便(ヤマト運輸や佐川急便など)は対象外です。この点を誤解している人が多く、重要書類や荷物を確実に受け取りたい場合は、差出人側にも新住所を伝えておくことが推奨されます。

なお、転送不要と明記された郵便物(特に本人確認が必要な書類やマイナンバー関連通知など)は、転送対象外となり差出人に返送されます。これらは法律やセキュリティ上の理由で再送が制限されることがあり、注意が必要です。日本郵便は、本人確認が必要な郵便物や転送不要郵便の扱いを公式サイトで明示しています(出典:日本郵便株式会社「転居・転送サービス」)。

ひと目で分かる要点(参考表)

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 対象 | 日本郵便が取り扱う郵便物(手紙、はがき、ゆうパック等) |

| 非対象 | 転送不要表示の郵便物、民間宅配便の荷物など |

| 期間 | 届出日から最長1年(更新は再申請) |

| 申請方法 | 窓口、ポスト投函、e転居(ウェブ・アプリ) |

| 登録反映の目安 | 3〜7営業日程度(余裕を持った申請が安心) |

このように、郵便物の一時的転送は、生活環境の変化に柔軟に対応する非常に実用的な制度です。正しく理解して活用すれば、重要な連絡物を確実に受け取ることができます。

郵便の転送届を一時的に提出する手順(郵便局・ネット対応)

郵便物の転送を開始するための手順はシンプルですが、事前準備と提出方法の選択によって処理スピードや正確性が変わります。ここでは、郵便局窓口・ポスト投函・ネット申請(e転居)それぞれの流れを詳しく見ていきます。

まず、転送を開始したい日を決めたうえで、本人確認書類を準備します。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カードなどが有効です。これらの本人確認書類は、申請者が転送対象者本人であることを証明するために必要で、郵便局では厳格に確認されます。

1. 郵便局の窓口で申請する場合

最寄りの郵便局に備え付けの「転居届」用紙に必要事項を記入し、本人確認書類を提示して提出します。本人以外の家族が代理で提出する場合は、転送対象者の本人確認書類の写しを添付し、提出者の本人確認も必要です。窓口申請のメリットは、郵便局員が内容を確認してくれるため、記入ミスや書類不備による遅延を防げる点です。

2. ポスト投函で申請する場合

転居届の用紙を郵便局で受け取り、必要事項を記入したうえで、本人確認書類のコピーを同封しポストへ投函します。手続きは郵便局で受理された日から処理が開始されます。郵送手続きは便利ですが、記入ミスや不備があった場合、再提出を求められることもあるため、慎重な確認が求められます。

3. e転居(ネット申請)を利用する場合

スマートフォンやパソコンから、日本郵便の公式サイトにアクセスして申請します。手続きは無料で、24時間365日対応しています。e転居では本人確認を電話番号認証で行うため、手元にSMSを受信できる携帯電話が必要です。また、本人確認が完了してから転送開始までには数日かかるため、早めの申請が大切です。

郵便局の窓口での直接提出は確実性が高く、ネット申請は利便性に優れています。自身のスケジュールや状況に合わせて適切な方法を選びましょう。

(出典:日本郵便株式会社「転居・転送サービス」公式ページ:https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/)

郵便局の転送届をネットで申し込む際の注意点

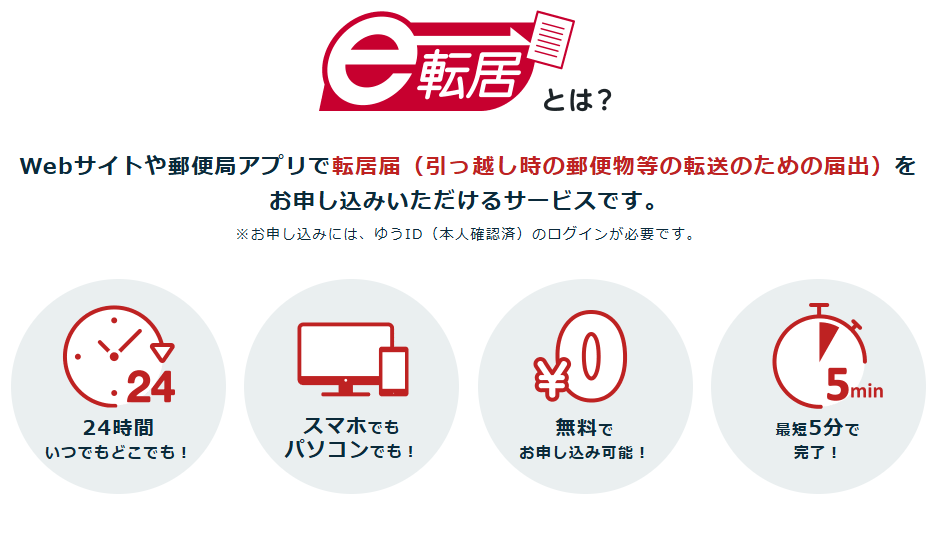

近年は、スマートフォンやパソコンから簡単に申請できる「e転居」が主流になっています。郵便局の窓口に行く時間が取れない人や、離れた地域での一時滞在中に手続きを行いたい人にとって、非常に便利な手段です。

e転居を利用する際の大きなメリットは、24時間いつでも申請ができ、手数料がかからないことです。特に、繁忙期(引っ越しシーズンなど)に郵便局窓口が混雑する中、自宅や職場から手続きが完結できる点は大きな利点です。一方で、ネット申請にはいくつか注意点があります。

まず、登録完了までの処理期間に注意が必要です。申請から実際の転送開始までには、通常3〜7営業日程度の処理時間がかかるとされています。つまり、申請が遅れると、出発後すぐには新住所へ転送が開始されない場合があります。余裕を持って、希望開始日の1週間前には申請を済ませておくのが安全です。

また、申請時にはSMS認証による本人確認を行うため、申請者の携帯電話番号が日本国内の通信キャリアである必要があります。海外滞在中の申請ではSMS認証が受けられない場合があるため、帰国前または国内滞在中に申請を済ませておくことが推奨されます。

さらに、e転居では入力内容の不備(例:住所の丁目・番地の記載漏れ、マンション名の誤記など)があると、登録が無効となることがあります。登録完了メールが届くまで内容を変更できないため、慎重に確認することが求められます。

最後に、e転居の申し込み完了後に届く確認メールは必ず保管しておきましょう。申請内容の確認や、手続きに関する問い合わせの際に必要となります。

このように、ネットでの転送届は非常に便利ですが、処理期間や本人確認の方法、住所入力の正確性に注意すれば、スムーズに転送サービスを開始できます。郵便局公式サイトでも詳細な手順が公開されています(出典:日本郵便株式会社 e転居サービス)。

e転居を利用して郵便を一時的に転送するメリット

e転居は、日本郵便が提供する公式のオンライン転送サービスであり、従来の紙の転居届と異なり、インターネット上で24時間手続きを完結できることが最大の特徴です。パソコンやスマートフォンから簡単に申し込みができ、手数料も不要です。郵便局の窓口に行く必要がないため、仕事や家事で時間が取れない人や、すでに別の地域に滞在している人にとって大きな利便性があります。

特に、一時的に住所を移動するケース(出張・単身赴任・短期滞在など)では、e転居の柔軟性が非常に役立ちます。申請画面で転送開始日を指定できるため、滞在予定に合わせた計画的な転送が可能です。加えて、家族や世帯単位での転送にも対応しており、同居する家族全員の郵便物をまとめて転送できる機能も備えています。

e転居のもう一つの大きなメリットは、入力データの正確性が高いことです。紙の転居届では住所や氏名の書き間違いによる受付拒否が起こることがありますが、オンライン申請では入力時にエラーチェック機能が働くため、こうしたヒューマンエラーを減らすことができます。また、申請内容の確認メールが自動送信されるため、自分の手続きが正しく受理されたかを即座に確認できるのも安心です。

さらに、e転居では電話番号による本人確認を採用しており、セキュリティ面でも優れています。SMS認証を利用するため、なりすましや誤登録のリスクを最小限に抑えられます。日本郵便は公式FAQでも、本人確認プロセスの安全性や代行申請の可否を明示しており、家族の代理申請も可能な柔軟な仕組みが整備されています。

こうしたオンライン完結型の手続きは、ペーパーレス化や行政のデジタル化推進にも合致しており、利便性と効率性の両立が図られています。特に遠方からの申請が必要な人や、郵便局の営業時間に行けない人にとって、e転居は「確実かつスマートな選択」といえるでしょう。

(出典:日本郵便株式会社「e転居サービス」公式サイト)

実家や出張先へ郵便物を一時的に転送する場合のポイント

一時的に郵便物を実家や長期出張先へ転送する場合は、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。まず、郵便局の転送サービスは国内住所間でのみ有効です。海外住所への転送は対象外であり、国際郵便を利用する場合は別途手続きが必要です。また、民間の宅配業者が扱う荷物(ヤマト運輸、佐川急便、Amazon配送など)は日本郵便の転送対象外のため、個別に配送先の変更を行う必要があります。

次に注意すべきは、転送不要郵便物の扱いです。転送不要と記載された郵便物は、法令やセキュリティ上の理由で転送されず、差出人に返送されます。具体的には、本人確認を伴う重要書類(マイナンバー通知カード、金融機関からの口座関連書類、クレジットカードの更新書類など)が該当します。これらを確実に受け取りたい場合は、差出人に新住所を直接伝えることが大切です。

一方、実家への一時的な転送は、学生の帰省や育児支援のための一時滞在、介護支援のための長期滞在など、さまざまなシーンで利用されています。家族全員が同一世帯に属している場合は、世帯単位での転送も可能です。ただし、別世帯の場合はそれぞれの個人名義で転送届を出す必要があります。

長期出張の場合も、会社宛てに届く業務関連の郵便物が自宅へ転送されるよう調整するケースがあります。この場合、会社側の郵便担当者に相談し、正式に転送手続きを依頼するか、郵便局を介して自分名義で申請するかを明確にすることが重要です。

また、重要書類の受け取り漏れを防ぐためには、差出人側への住所変更連絡を並行して行うのが望ましいです。特に金融機関・役所・保険会社などは転送不要設定を行っている場合が多く、転送だけに頼ると通知を受け取れないことがあります。

こうした点を踏まえると、一時的な転送は非常に便利である反面、手続きの範囲や制限を正確に理解しておくことが、安全で確実な郵便受け取りにつながります。

(出典:日本郵便株式会社「転居・転送サービス」、引越れんらく帳(総務省後援))

郵便の転送に何日かかる?開始までの目安とスケジュール

郵便の転送手続きを行ってから実際に転送が開始されるまでには、一定の処理期間が必要です。日本郵便によると、申請から登録完了までは通常3〜7営業日程度とされています。つまり、出発直前や引っ越し当日に申請しても、すぐには新住所へ転送が始まらない場合があるのです。

このため、転送を希望する日が明確な場合は、少なくとも1週間前には申請を完了しておくのが理想です。特に繁忙期(3月〜4月の引っ越しシーズンや年末年始)には処理が集中し、登録完了までにさらに数日かかることがあります。余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが、郵便物の取りこぼしを防ぐ最善策です。

転送開始日は、申請時に自分で指定できます。ただし、郵便局の処理状況によっては、希望日より数日後に反映されるケースもあるため、重要な書類の到着予定がある場合は、旧住所宛に届くスケジュールも考慮しておきましょう。

また、転送の仕組みとして、郵便物は一度旧住所の配達担当局に届いた後、新住所の管轄局に再送される形で処理されます。そのため、郵便物の種類によっては、通常配達よりも1〜2日程度の遅延が生じることがあります。特に書留や速達など、配送スピードが重要な郵便物については、この遅延を見越した行動が必要です。

加えて、転送設定の反映が完了するまでは、旧住所への配達が続く場合があります。引っ越しや出発の直前に申請する場合は、旧住所に残る家族や管理人に事情を伝えておくと安心です。

郵便転送の仕組みと反映スケジュールを理解しておくことで、必要な書類を確実に受け取る体制を整えることができます。正確な最新情報は、日本郵便の公式案内に随時更新されています(出典:日本郵便株式会社「転居・転送サービス」)。

郵便の転送を一時的に解除・延長するときの手続きと注意点

- 郵便の一時的な転送を解除する方法と最適なタイミング

- 郵便の転送をネットで延長する手順と期間設定の注意点

- 本人以外に郵便物を転送できる?ルールと制限事項

- 住民票を移していない場合の郵便局への転居届の扱い

- 書留や重要書類の郵便を転送する際の注意点

- 郵便が転送されない・届かないときの原因と対処法

郵便の一時的な転送を解除する方法と最適なタイミング

一時的な転送期間が終了し、旧住所で再び郵便物を受け取りたい場合には、転送を停止する手続きを行う必要があります。転送届は「自動的に解除される」ものではないため、設定したままにしておくと、意図せず郵便物が別の住所に送られ続けてしまうことがあります。このため、滞在先から戻る予定が決まった段階で早めに解除を行うことが大切です。

転送の停止方法には、主に窓口での手続きと再申請による上書きの2種類があります。日本郵便では、現時点で「転送停止専用のオンライン申請フォーム」は提供されていません。そのため、ネット経由での解除手続きは限定的であり、実務上は郵便局の窓口での対応が最も確実です。

郵便局の窓口で転送を停止する方法

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参します。

- 「転居届(転送届)」の用紙に必要事項を記入し、旧住所または転送先のいずれかを基準に「転送を終了する」旨を申請します。

- 申請が受理されると、通常3〜7営業日程度で転送が停止されます。

また、再申請による上書きも有効な方法です。たとえば、旧住所に戻る場合は、改めて旧住所を「新住所」として転居届を提出することで、以前の転送設定を上書きして解除することができます。この方法は、複数の転送先を経由している場合(例:出張先→実家→自宅など)にも有効で、最新の受取先を基準に管理しやすくなるメリットがあります。

さらに、郵便局の公式Q&Aでは、現在の転送設定の受付状況や照会先の問い合わせ窓口も案内されています。郵便物の転送が反映されない、または停止したはずの郵便が届かないなどの不具合がある場合は、郵便局に直接確認することが推奨されています。

(出典:日本郵便株式会社「転居・転送サービス」公式ページ)

郵便の転送をネットで延長する手順と期間設定の注意点

郵便の転送期間は、原則として届出日から1年間と定められています。この期間を過ぎると転送効力は自動的に失効し、旧住所宛ての郵便物は転送されなくなります。そのため、出張や単身赴任などで長期的に転送が必要な場合は、期間満了前に再度転居届を提出して更新する必要があります。

延長の手続きは、郵便局の窓口またはe転居(ネット)で行えます。e転居ではスマートフォンやパソコンから申請できるため、遠方でも簡単に再登録が可能です。ただし、再申請の処理には数日を要するため、転送期間が切れる1〜2週間前には手続きを完了させておくのが安心です。

延長申請の注意点

- 旧転送期間が切れる前に申請すること

有効期限を過ぎてから申請すると、転送が一時的に途切れる「空白期間」が発生します。この期間中に届いた郵便物は旧住所に配達されるため、重要書類や通知の見落としにつながるおそれがあります。 - 転送先住所を正確に再入力すること

再申請時に住所表記(丁目・番地・建物名など)を省略すると、前回の登録データと一致せずエラーが発生する場合があります。 - 再申請の手段を選ぶ

郵便局の窓口での手続きは確実ですが、e転居なら24時間いつでも申請でき、郵送の手間も省けます。

また、延長を繰り返す場合でも、転送期間の上限はあくまで「1年ごとの更新」であり、永続的な転送には対応していません。長期的な居住地変更が決まっている場合は、住民票の移動や住所変更届の提出も並行して行うとよいでしょう。

郵便転送の更新制度を理解しておくことで、長期滞在や海外出張からの帰国後もスムーズに郵便物を受け取ることができます。

(出典:日本郵便株式会社「転居・転送サービス」)

本人以外に郵便物を転送できる?ルールと制限事項

郵便物の転送手続きは、基本的に本人または同一世帯の家族が申請できます。ただし、一定の条件を満たせば代理人による申請も認められています。日本郵便の公式FAQによれば、家族が代わりにe転居を申し込むことは可能であり、申請時には転居者本人の確認書類の提示(写し可)が必要です。

窓口で手続きを行う場合は、申請者と転居者の双方の本人確認書類を持参します。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの写しを提出すれば、本人が同行しなくても手続きが進められます。

ただし、別世帯の代理申請(たとえば親が独立した子どもの転送届を提出する場合)には制限があり、この場合は委任状の提出が求められることがあります。委任状は任意の書式でも構いませんが、申請者の署名と押印、本人確認書類の写しを添付する必要があります。

さらに、e転居での代理申請は、電話番号による本人確認(SMS認証)が導入されているため、代理人が手続きを進める際には転居者本人の協力が必要です。本人の携帯電話に送信される認証コードを入力するプロセスがあるため、転送手続きを完全に第三者が代行することはできません。

こうした運用は、なりすましや不正転送を防止するために設けられています。郵便物には銀行口座の明細や個人情報を含む重要書類が多く含まれるため、本人確認の徹底はセキュリティ上欠かせません。

代理申請を行う際は、郵便局の窓口または日本郵便の公式FAQページで最新の必要書類や提出方法を確認しておくと安心です。

(出典:日本郵便株式会社「よくあるご質問」)

住民票を移していない場合の郵便局への転居届の扱い

住民票を移していない場合でも、郵便局の転居届(転送届)を提出すれば、郵便物の転送サービスを利用することが可能です。これは、住民基本台帳上の住所登録とは別に、郵便の配送経路を一時的に変更する制度として設けられているためです。つまり、「住民票を移していない=転送できない」という誤解を持っている人も多いのですが、郵便局のシステム上では問題なく受け付けてもらえます。

たとえば、短期間の出張や単身赴任、介護・看護のための一時滞在など、住民票を動かすほどではないケースでも転送は有効です。転居届の申請時には、旧住所と新住所の双方を正確に記入し、本人確認書類を添えて提出します。これにより、旧住所あてに届くすべての日本郵便の郵便物(手紙・はがき・ゆうパックなど)が、新住所へ自動的に転送されます。

ただし、住民票を長期間移さないまま生活の拠点を変えると、行政手続き上の不利益が発生する可能性があります。具体的には、住民税の課税・選挙権・健康保険・マイナンバー関連の通知などが旧住所に届き続け、手続きの遅延や受け取り漏れのリスクが高まります。こうした場合には、郵便転送に頼るだけでなく、公的な住所変更も検討することが望ましいでしょう。

また、電気・ガス・水道などの公共料金の契約先や金融機関も、住民票と異なる住所への郵便送付を行うことがありますが、すべてが転送対象になるわけではありません。たとえば東京電力では、郵便転送サービスを利用した一時的な連絡先の変更が可能である一方、契約者住所が住民票と一致していないと手続きに制約がかかる場合があります。したがって、ライフラインの契約や行政手続きを滞りなく進めるには、郵便転送と住民票変更の両面から対策を講じることが大切です。

(出典:総務省「住民基本台帳制度の概要」)

書留や重要書類の郵便を転送する際の注意点

郵便局の転居・転送サービスを利用すれば、通常の郵便物(手紙・はがき・ゆうパックなど)は原則すべて転送対象となります。しかし、「転送不要」と記載された郵便物や、本人確認を必要とする簡易書留・本人限定郵便などは、転送の対象外となる点に注意が必要です。

たとえば、銀行やクレジットカード会社から送られるキャッシュカード・暗証番号通知書、マイナンバー通知書類などは、セキュリティ上の理由から転送が禁止されています。このような郵便物が届いた場合、郵便局では差出人へ返送する取り扱いとなります。そのため、転送手続きを済ませていても、差出人側が転送不要設定を行っていると、新住所には届きません。

重要な書類を確実に受け取りたい場合は、郵便転送に頼るだけでなく、差出人に直接住所変更を届け出ることが最も確実な方法です。特に、行政・金融・保険などの機関は転送不要設定を行っているケースが多いため、転送開始前に主要な差出人へ住所変更の連絡をしておくとトラブルを防げます。

また、簡易書留や特定記録郵便は転送される場合もありますが、転送経路の関係で通常よりも配達が1〜2日遅れることがあります。さらに、転送された書留郵便では追跡番号がそのまま維持されるため、配達状況を日本郵便の追跡サービスで確認することが可能です。

このように、転送できる郵便物とできない郵便物を正確に理解しておくことで、重要書類の紛失や再発行の手間を避けることができます。日本郵便の公式サイトでも、郵便種別ごとの取り扱いが明確に案内されています。

(出典:日本郵便株式会社「転居・転送サービス」)

郵便が転送されない・届かないときの原因と対処法

郵便の転送手続きを行ったのに新住所に届かない場合、いくつかの原因が考えられます。まず最も多いのは、転送開始日と登録完了日がずれているケースです。郵便局では申請を受け付けてから転送登録がシステムに反映されるまで、通常3〜7営業日ほどの処理期間を要します。そのため、申請直後の郵便物は旧住所に配達されてしまうことがあります。

次に、郵便物の転送対象外設定が原因の場合です。前述のように、「転送不要」や「本人限定」などの表示がある郵便物は転送されません。また、差出人側のシステムで旧住所が登録されたままになっていると、転送処理がうまく反映されず、結果として郵便物が返送される場合もあります。

さらに注意すべきなのが、二重転送ができないという点です。たとえば、旧住所から一時的な滞在先Aへ転送を設定し、さらにAから別の住所Bへ転送を設定した場合、「A→B」への再転送は行われません。郵便局のシステム上、転送設定は一段階までしか適用されないため、複数回の住所移動を予定している場合は、その都度転送届を再申請する必要があります。

郵便が届かない場合の確認手順

- 日本郵便の公式サイトまたは窓口で転送受付状況を確認する

- 申請書の記入内容(住所・氏名の表記)に誤りがないか見直す

- 転送開始日から7営業日以上経過しているか確認する

- 転送先の郵便局へ直接問い合わせて、配送経路を確認する

上記の確認を行っても解決しない場合は、再申請を行うことで転送設定を上書きすることが可能です。特に繁忙期や大都市圏では郵便物の処理量が多く、反映まで時間を要するケースも報告されています。

郵便物が届かないトラブルを防ぐためには、余裕を持った申請・住所情報の正確な記入・差出人への通知の3点を意識することが重要です。最新の取り扱い情報は、日本郵便の公式ページで随時更新されています。

(出典:日本郵便株式会社「転居・転送サービス」)

郵便の転送を一時的に行う方法まとめ

- 申請はできるだけ早めに実施し、転送開始日と登録が反映されるまでの日数をしっかり把握しておくことで、配達の遅延や受け取り漏れを防ぐことができます。

- 郵便の転送期間は届出日から最長1年間で、有効期限を過ぎると自動的に終了するため、継続する場合は再申請によって更新手続きを行う必要があります。

- 郵便物に転送不要の表示がある場合は新住所に送られず差出人へ返送されるため、確実に受け取りたい重要な書類などは差出人に連絡し、住所変更を依頼しておくことが大切です。

- e転居は日本郵便が提供する無料のオンライン転送サービスで、パソコンやスマートフォンから24時間いつでも簡単に手続きができる便利な仕組みです。

- 家族が代理で転送申請を行う場合は、申請者だけでなく転送対象となる本人の本人確認書類(写し可)も必要になるため、事前に準備しておきましょう。

- 別世帯に属する人が代理で転送申請を行う場合は、委任状の提出が求められることがあるため、郵便局で事前に必要書類や記載内容を確認しておくとスムーズです。

- 郵便物の転送は国内住所間でのみ有効であり、海外住所への転送は対象外となるため、海外に長期滞在する場合は別途国際郵便の手続きを行う必要があります。

- 書留郵便であっても、差出人が転送不要の指定をしている場合は転送されずに差出人へ返送されるため、事前に転送可能な郵便種別か確認しておくことが重要です。

- 民間の宅配便(ヤマト運輸や佐川急便など)の荷物は日本郵便の転送サービスの対象外となるため、各宅配会社の再配達・転送手続きを個別に行う必要があります。

- 途中で滞在先が変更になった場合は、前回の設定をそのままにせず、新しい転送先を基準に再度転送届を提出して上書き登録を行うことで、誤配を防ぐことができます。

- 住民票を移していなくても、郵便局への転送申請自体は可能とされていますが、長期的な居住であれば行政手続きのために住民票の移動も検討したほうが安心です。

- 転送開始が予定より遅れていると感じた場合は、日本郵便の公式サイトや最寄りの郵便局で受付状況を確認し、登録の反映状況を問い合わせるのが確実です。

- 実家や出張先への一時的な転送を行う際は、差出人にも新しい住所を伝えておくことで、転送不要設定の郵便物や重要書類の受け取り漏れを防ぐことができます。

- 重要書類や本人確認が必要な郵便物は、転送設定に頼らず、差出人への住所変更連絡と受け取り方法の調整を同時に行うと、確実に受け取ることができます。

- 手続きの内容や条件に迷った場合は、最寄りの郵便局の窓口へ相談し、必要書類や対応方法を確認してから申請を進めると、トラブルを避けて安心です。

関連記事